Non solo «siamo tutti usciti dal Cappotto di Gogol’», ma abbiamo anche tutti passeggiato sulla Prospettiva Nevskij. Nello splendido incipit del suddetto racconto è infatti vastissima, ai limiti dell’onnicomprensività, la schiera di tipi umani che si esibiscono sul corso principale di Pietroburgo. Non solo Gogol’ vi calamita il campionario umano del suo tempo, la Russia di inizio Ottocento, ma in poche e pregne pagine, colme di un’ironia al contempo partecipe e distaccata, riesce a pennellarvi anche gli umili di due generazioni successive di letteratura. Proprio riguardo all’approccio verso quest’ultimi, accarezzati con una vena realistica che mai scade nel patetico o funzionalmente intenzionali (secondo la nota polemica che scisse la critica russa in due fazioni ideologiche) basterebbe citare la chiusa di questo racconto: «E il demonio in persona accende i lampioni solo per mostrare ogni cosa sotto una luce non vera», per capire quanto lo stesso scrittore fosse conscio dell’ambiguità della luce, che a volte riesce solo a chiarificare quanto vasto sia il buio circostante. Dopo la patente di Maestro riconosciutagli dallo stesso Dostoevskij (sua la citazione iniziale dell’articolo) molto è stato scritto, e a ragione, sull’influenza che Nikolaj Vasil’evič Gogol’ ha esercitato sulle generazioni susseguenti. La sua opera ha segnato una di quelle svolte epocali, o un salto se volete, non legata a lacciuoli di precedenti e coevi correnti. Tante infatti le novità stilistiche e formali apportate nei suoi scritti e ben compendiate dalla raccolta di novelle Racconti di Pietroburgo, da noi letta nell’edizione Marsilio con la traduzione di Francesca Legittimo. Il titolo dell’opera non è gogoliano eppure, pur con l’inevitabile semplificazione a cui avrebbe potuto prestarsi, ha avuto fortuna in quanto ha inaugurato il cosiddetto “ciclo pietroburghese” della letteratura russa. L’ex capitale dell’impero, voluta dallo zar Pietro il Grande e sorta sfidando condizioni topografiche avverse, già dall’epoca di Gogol’ simboleggiava l’ordine ferreo, la razionalità geometrica, costellata com’è di corsi lunghissimi e perfettamente paralleli, di palazzoni maestosi che occludono le vie di fuga visive per porsi come inevitabili orizzonti pietrosi all’occhio del cittadino/suddito.

Proprio nel centro nevralgico della burocrazia imperiale russa, del luogo probabilmente più noioso della Terra, Gogol’ ambienta cinque racconti dagli esiti tragici e fantastici: La Prospettiva Nevskij, Il naso, Il ritratto, Il cappotto, Le memorie di un pazzo. Qui sta la prima delle modernità dello scrittore. In un contesto anonimo, scientemente descritto sotto una lente realistica, grigi funzionari statali, personaggi importanti ma senza nome, pittori squattrinati, vedono la loro vita sconvolta da un evento, a volte soprannaturale come la perdita del naso, a volte più rituale come l’apparizione di una conturbante fanciulla, che mette in moto una serie di avvenimenti imprevedibili. Tutti e cinque i racconti seguono questa struttura. I personaggi appaiono dapprima nella routine della loro identità sociale, deformata da un’insistenza che scava fin nei più piccoli e apparentemente insignificanti vezzi. L’assessore di collegio Kovalev, ad esempio, suole farsi chiamare maggiore optando così per la magniloquenza del titolo (abitudine tutta russa) piuttosto che essere annunciato tramite la nuda carica statale che ricopre. In un autore come Gogol’, ossessionato dalla degradazione morale e dalla depravazione dei costumi, però sono proprio questi peccatucci veniali ad evidenziare meglio di quelli capitali l’arroganza di una classe che vuole solo librarsi solo per poter guardare finalmente dall’alto i propri simili. Si veda ancora una volta come il maggiore Kovalev senta la perdita del proprio naso come un’amputazione più sociale che fisica, che gli preclude la possibilità di esibire la sua graziosa avvenenza nei salotti più aristocratici. Questa perdita di humanitas, dell’umana pietà che tutti dovrebbe affratellare e che invece non riesce ad arginare la rigida compartimentazione a cui l’uomo tende è uno dei fil rouge che collega tutti i racconti. Il personaggio importante de Il cappotto è a suo agio solo con i propri simili perché con i suoi sottoposti ha una naturale tendenza a mostrarsi distopico e autoritario, quasi una specie di deformazione professionale che gli deriva dall’alto rango. Così anche l’artista che accantona pian piano le sue ricerche sperimentali e il suo talento quando un quadro demoniaco lo circuisce con il facile denaro, cede alle lusinghe della pittura alla moda e depreca con stizza i suoi rivali.

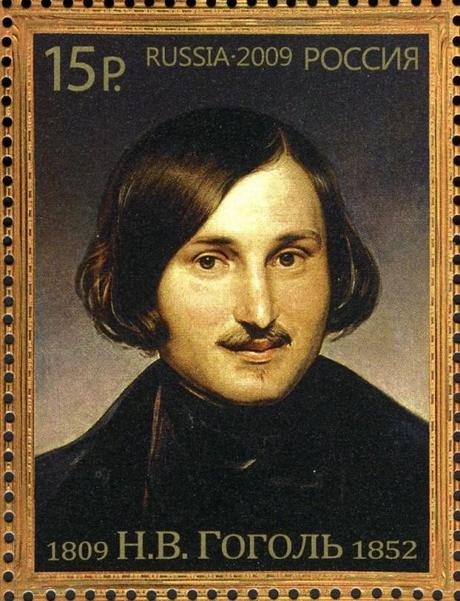

Prima di sprofondare nel fanatismo religioso, prima degli autodafé letterari, delle pratiche ascetiche e delle punizioni corporali che lo portarono alla morte a soli 43 anni, Nikolaj Gogol’ seppe fustigare le anime morte dei suoi contemporanei con micidiali esiti grotteschi e beffardi. Limitandosi a raccontare ciò che essi erano, volevano, desideravano, senza storture politiche o prese di posizioni aprioristiche, li catapultò al centro di situazioni mai puramente tragiche o polemiche, bensì surreali, perfino orrorose come nel caso de Il cappotto e Il ritratto. I critici del suo tempo non gli perdonarono proprio queste sortite nel fantastico che destabilizzavano l’impianto realistico su cui erano costruiti. È il caso, ancora una volta, de Il cappotto che dopo aver narrato le angherie a cui l’impiegato Bašmačkin è sottoposto e la successiva rivincita che questi ottiene tramite l’acquisizione di un cappotto nuovo, sfocia celermente nell’irreale quando egli dopo la morte diviene un fantasma. Ne Il naso invece, analogamente a La metamorfosi di Kafka, una situazione iniziale straordinaria scivola lentamente verso una ancor più assurda normalità. Insomma, la linea di demarcazione tra reale e irreale, non è tracciata con nettezza. Le memorie di un pazzo, pur rifacendosi a una robusta tradizione letteraria che ha al centro la follia, si concentra sulla progressiva schizofrenia di un altro impiegato statale che a furia di temperare matite per il suo superiore (Akakij Akakievič de Il cappotto, dal canto suo, era un egregio copiatore che sapeva solo copiare e che andava nel panico quando gli veniva chiesto di redigere un riassunto) e averne desiderato la figlia finisce per convincersi di essere il re di Spagna. Questi brevi sunti narrativi dovrebbero aver evidenziato ancora di più la novità tematica che Gogol’ portò nella letteratura occidentale, la sua felicità formale che anche un grandissimo scrittore come Nabokov gli riconobbe in suo celebre saggio.

A nostro avviso la miglior prova provata della sapienza narrativa gogoliana è La Prospettiva Nevskij. Le storie dei due protagonisti partono dalla delineazione di due vicende alquanto archetipiche. Ciò che risulta quasi avanguardistico è la loro semplice giustapposizione, priva di spiegazioni retoriche, in una struttura ad anello in cui le tappe intermedie possono anche risultare classiche ma il loro disegno unitario risulta significativo. I vincitori vincono, i perdenti perdono e tutto scorre senza strali agli occhi del narratore sardonico. Il racconto più pedagogico, nel quale si avverte la riscrittura di un autore sempre più ferventemente religioso, è Il ritratto. Gogol’ approfitta del contesto pittorico per esporre innanzitutto alcune sue teorie estetiche che si rifanno all’idealismo di Schelling. Quando il giovane pittore sceglie di perdere la propria innocenza a favore di un’ascesa corrotta dal denaro si fa portavoce del cambio di prospettiva: «Secondo me chi suda alcuni mesi su un quadro è un lavoratore, non un artista». Lo scrittore russo gli farà pagare affermazioni del genere rovesciando la sua fortuna in sofferenze sadiche. In tutti i suoi racconti, scopertamente in questo, stagna l’anelito di Gogol’ a farsi profeta morale dell’avvelenata Russia. Nei Racconti di Pietroburgo questa continua tensione didattica è alleviata dal tono ironico e unheimliche precedentemente descritto. Non c’è dramma nella perdita di un naso, nel suicidio di un artista, nell’ingiusta morte di un funzionario e nell’internamento di un altro. La vita prosegue nella sua incomprensibilità, persiste nella sua instabilità e ciò che lo scrittore può fare è semplicemente narrare le disavventure dei pidocchi della Terra. Magro riscatto il loro, divenire sollazzo di noi borghesucci del Duemila che siamo dilaniati da peccati di classe ancor più gravi dei loro. Chissà come avrebbe reagito Gogol’ a questa gloria ingloriosa tributatagli dai senza gloria.

In copertina: Renato Rascel nel film Il cappotto (1952) di Alberto Lattuada