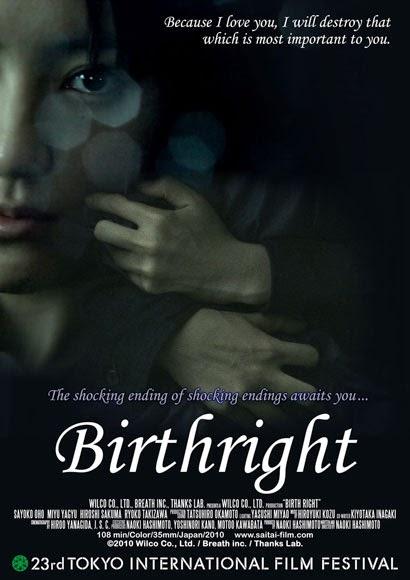

Saitai (臍帯, Birthright). Regia: Hashimoto Naoki. Sceneggiatura: Hashimoto Naoki, Inagaki Kiyotaka; Fotografia: Yanagida Hiroo; Suono: Okamoto Tatshuhiro; Scenografia: Inoue Shinpei; Costumi: Miyamoto Mari; Trucco: Ishii Kaoruko; Montaggio: Hashimoto Naoki; Musiche: Kōzu Hiroyuki; Interpreti: Fujima Miho, Masuki Ako, Ōho Sayoko, Sakuma Hiroshi; Produzione: Hashimoto Naoki per Breath, Thanks Lab e Wilco Co; Durata: 108’; Uscita nelle sale giapponesi: 16 giugno 2012 (proiettato in anteprima al Tokyo International Film Festival nell’ottobre del 2010).Link: Trailer (Youtube) Chris MaGee (Toronto J-Film Pow-wow)- Stefano Locati (Asia Express) - François Rey (Abus de Ciné)

Giudizio del recensore: ★★★1/2

Attraverso le finestre di un’abitazione di provincia, Mika, una giovane donna nascosta tra gli alberi, spia la serena quotidianità di una coppia di pescatori e della loro figlia adolescente, Ayano. Un giorno quest’ultima chiede ai genitori di potersi fermare a studiare da una compagna per la notte, e Mika approfitta dell’occasione per rapirla, fingendosi amica di un ragazzo desideroso di conoscerla. Un intreccio ridotto all’osso, tempi dilatatissimi, protagonisti per lo più refrattari all’empatia dello spettatore, spregio della verosimiglianza, scenari grigi e semibui e un finale che più criptico non si può: queste le caratteristiche principali del secondo (e sinora ultimo) lungometraggio di Hashimoto Naoki, già produttore di All About Lily Chou Chou di Iwai Shunji, Tony Takitani di Ichikawa Jun e In The Pool di Miki Satoshi, ruolo che qui riveste insieme a quelli di regista, co-sceneggiatore e direttore del montaggio. Date le premesse, ci si potrebbe aspettare un esito snervante, forse irritante nella sua pretenziosità, ma il film risulta in realtà assai meno velleitario di opere analoghe dirette da alcuni dei più blasonati maestri dell’horror giapponese nell’arco dell’ultimo decennio, rispetto alle quali è senz’altro più ispirato e coraggioso. Per quanto, per certi versi, non pienamente a fuoco, Birthright, il cui titolo originale significa “cordone ombelicale”, è uno dei J-Horror più interessanti e atipici dell’ultimo decennio, fosse anche solo per il fatto che, a visione terminata, spinge lo spettatore a interrogarsi sull’identità di ciò a cui ha appena assistito. Perché, tanto per cominciare, si tratta davvero di un “J-Horror”, branca del cinema dell’orrore giapponese che di norma presupporrebbe la presenza di entità paranormali o quantomeno un legame col fantastico? Non sarebbe forse meglio parlare di un semplice thriller, come esso è stato effettivamente interpretato da molti dei suoi recensori? Il punto è che si resta indecisi fino alla fine, e anche oltre la visione, se il terreno su cui si svolge la vicenda sia quello del reale, della metafora, dell’illusione o del paranormale. E del resto non è proprio questo sentimento di esitazione uno dei punti cardine della concezione todoroviana di “fantastico”? Sulla carta, poi, i temi del più fortunato filone partorito dal cinema giapponese di genere negli ultimi decenni ci sono tutti: la famiglia disfunzionale, il ritorno del rimosso, la ricerca spasmodica della madre, la presenza di “fantasmi” patetici, materici e indistinguibili dai vivi (in questo caso, tuttavia, davvero fino al parossismo), l’impiego strettamente funzionale all’intreccio di tecnologie quotidiane (un cellulare che la gelida rapitrice usa per fingersi la rapita replicandone la scrittura kawaii – e quindi sostituirsi a essa). Eppure in questo caso siamo quanto di più lontani dalla pigra reiterazione del cliché, che anzi viene accuratamente nascosto in una confezione da film d’autore, tra le pieghe di un dramma dal sapore esistenzialista. L’impressione è quella di un Kurosawa Kiyoshi dei tempi migliori, ma portato alle estreme conseguenze fino a raggiungere territori cinematografici più prossimi a quelli di un Michael Haneke, nello stravolgimento dei meccanismi del thriller. Da Kurosawa, Hashimoto riprende innanzitutto le ambientazioni, il frequente impiego del long take e del campo lungo, nonché una certa insistenza su inquadrature che ingabbiano, attraverso giochi di cornici interne, le esistenze desolate di protagonisti il cui destino è ugualmente prigioniero di una menzogna primordiale. Ma non solo: a richiamare il cinema dell’autore di Cure è soprattutto l’identità ambigua della protagonista, che non solo estremizza il suo essere allo stesso tempo carnefice e vittima scontando in prima persona, come una martire, la medesima pena che affligge ad Ayano, ma rifugge anche una precisa catalogazione in una delle due categorie semantiche messe in contrapposizione, o se non altro in contatto, nel J-horror: quelle della vita e della morte. Mika ha tutte le caratteristiche di un personaggio vivo, reale, concreto, sensibile e sanguinante, e infatti si è portati a interpretarla come tale; allo stesso tempo, tuttavia, non sembra possederle: non ha una vita propria ma vive solo come un riflesso nei vetri delle finestre della famiglia che spia, non si nutre, non beve, non dorme, è onnisciente e infine non muore ma “ritorna” come una sirena al mare (simbolo evidente del ventre materno così come il capanno portuale in cui avviene il rapimento si pone come metafora della condizione liminare del personaggio). Tutta la prima parte è molto efficace nel creare una suspense che viene poi smentita in quella finale, stemperandosi in un doloroso stillicidio invece di sfociare in un evento eclatante. Il rigore formale della regia in questi due segmenti viene messo da parte solo nel flashback centrale (ma è davvero un flashback? o forse si tratta di un’illusione, dell’allucinazione di una mente malata o, ancora, di un passato fittizio creato da un’anima disperata per donarsi un’identità? Il film non fornisce risposte in questo senso, producendo invece una fioritura di domande che prosegue anche a visione terminata). Nella sua dozzina di minuti di durata, il regista porta in campo il ricordo della protagonista concedendosi alcuni ralenti, una fotografia sfumata e un accompagnamento sonoro di piano delicato e affatto stucchevole ma che, paradossalmente, suona debordante rispetto al clima asettico del resto del film. Si tratta senz’altro di una scelta consapevole del regista il cui scopo era forse quello di mettere, per contrasto, in maggiore risalto le radici del gesto della protagonista. Qui Hashimoto si discosta nettamente dal cinema di Kurosawa (che spesso ignora deliberatamente le cause per concentrarsi unicamente sugli effetti), ma sarebbe eccessivo e ingeneroso parlare di questa piccola incoerenza stilistica come di una stonatura o, peggio, di una caduta di stile, solo perché il film non corrisponde alle aspettative di chi scrive e non soddisfa fino in fondo il paragone con un altro cineasta. Anzi, anche in questo caso Hashimoto sarebbe da elogiare per la sua autonomia rispetto a modelli ormai consolidati e assimilati, eppure si ha la vaga impressione che a Birthright manchi qualcosa per meritare un commento entusiasta, che qualcosa non funzioni come dovrebbe, come se dopo il flashback il regista non riuscisse più a ristabilire completamente gli equilibri di un’opera che, nella sua fase conclusiva, sembra smarrire la direzione. Ciò non toglie che si tratti di un film estremamente intrigante e ricco di spunti d’interesse, tanto da indurci a sperare che Hashimoto torni ancora dietro la macchina da presa. [Giacomo Calorio]