di Michele Marsonet. Scarsa l’attenzione prestata dai mass media italiani alla morte di Lee Kuan Yew, padre-padrone della moderna Singapore. Eppure la piccola città-Stato asiatica, collocata all’estremità meridionale della penisola malese ed ex colonia britannica, presenta più motivi d’interesse. Non tanto di per sé ma per come Lee l’ha plasmata a partire dai tardi anni ’50 del secolo scorso.

Di etnia cinese, come del resto la maggioranza degli abitanti, lo scomparso presidente ideò una sorta di “capitalismo autoritario” molto liberista in campo economico-finanziario, ma democratico soltanto di facciata sul piano politico.

Basandosi – come ha fatto alcuni decenni più tardi la leadership ancora nominalmente marxista della Cina Popolare – sull’etica confuciana, Lee Kuan Yew diede vita a un esperimento politico-sociale in cui gli interessi della collettività prevalgono in modo schiacciante su quelli del singolo individuo. Fortemente anticomunista, schierò subito Singapore nel sistema di alleanze occidentale, mantenendo stretti rapporti con Gran Bretagna e USA.

Al contempo fu sempre attento a non tagliare mai i ponti con Pechino e, a tale proposito, è importante rammentare che secondo molti osservatori Deng Xiaoping tenne conto proprio dell’esperienza di Lee quando avviò il nuovo corso economico cinese dopo aver sconfitto i fautori della continuità maoista.

Il Partito di Azione Popolare fondato da Lee Kuan Yew detiene il potere a Singapore da tempo immemorabile, grazie a un sistema elettorale che gli garantisce in parlamento la maggioranza assoluta dei seggi. E giusto qui s’intravede un’altra somiglianza con la RPC. A Pechino i “principi rossi”, eredi di coloro che affiancarono Mao nella Lunga Marcia, hanno trovato il modo di spartirsi il potere senza soluzione di continuità sin dalla vittoria comunista nel 1949.

A Singapore Lee è stato premier dal 1959 al 1990, mantenendo la carica di “Senior Minister” dal 1990 al 2004 e di “Mentor Minister” dal 2004 al 2011. Nel 2004, però, divenne premier suo figlio Lee Hsien Loong, tuttora in carica. Ce n’è abbastanza per capire che la minuscola città-Stato è tutt’altro che una liberaldemocrazia nel senso occidentale del termine. Le (giuste) accuse di autoritarismo e di paternalismo, tuttavia, non turbarono mai il patriarca, anche a causa dell’impetuoso sviluppo economico del suo Paese.

Oggi Singapore è ai primi posti nel mondo per la crescita del Pil e rappresenta una piazza finanziaria di fondamentale importanza. Vi regna un ordine che a noi occidentali può sembrare addirittura eccessivo. Buttare carta per terra o sporcare i gabinetti pubblici costa multe astronomiche, e l’onnipresente polizia vigila ovunque. La fustigazione è molto frequente e altrettanto dicasi delle pene di morte comminate (anche agli stranieri). Una specie di prigione dorata, insomma, dove il nostro concetto di privacy è in pratica sconosciuto.

Ma questa Repubblica con solo 5 milioni e mezzo di abitanti è pure stata l’antesignana delle cosiddette “Tigri asiatiche”, in rapida crescita ben prima di Corea del Sud, Taiwan o Indonesia. Ai molti critici Lee rispondeva sempre che il benessere economico e l’ordine a ogni livello sono più importanti della libertà individuale. Gli stessi concetti divulgati ai nostri giorni dalla leadership di Pechino, con la sola differenza che l’ex premier singaporiano non si è mai nascosto dietro il paravento dell’ideologia marxista-leninista.

Il “modello asiatico” che ora viene proposto, quasi a mo’ di sfida, all’Occidente, ha avuto a Singapore il suo primo laboratorio e le prime applicazioni pratiche. Indubbiamente un modello di successo, anche se europei e americani lo giudicano un po’ inquietante visto che lo Stato si occupa pure della vita privata dei cittadini. Forse è meglio tollerare un certo livello di disordine piuttosto che sentirsi prigionieri a casa propria.

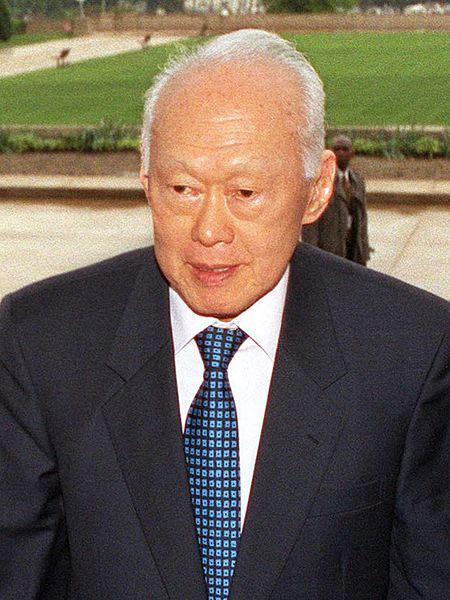

Featured image, Lee Kuan Yew in 2002.

di Michele Marsonet. Scarsa l’attenzione prestata dai mass media italiani alla morte di Lee Kuan Yew, padre-padrone della moderna Singapore. Eppure la piccola città-Stato asiatica, collocata all’estremità meridionale della penisola malese ed ex colonia britannica, presenta più motivi d’interesse. Non tanto di per sé ma per come Lee l’ha plasmata a partire dai tardi anni ’50 del secolo scorso.

di Michele Marsonet. Scarsa l’attenzione prestata dai mass media italiani alla morte di Lee Kuan Yew, padre-padrone della moderna Singapore. Eppure la piccola città-Stato asiatica, collocata all’estremità meridionale della penisola malese ed ex colonia britannica, presenta più motivi d’interesse. Non tanto di per sé ma per come Lee l’ha plasmata a partire dai tardi anni ’50 del secolo scorso.