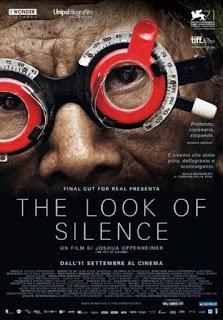

Ma The Act of Killing(2012) poggiava su uno scheletro teorico decisamente più possente! Comunque: se inferiore sul piano prettamente concettuale o meno, The Look of Silence (2014) contiene risvolti ed anse in cui la nostra disagevole sosta (il disagio della visione, qui, è un pregio) fa germogliare impressioni, del tipo: anche se non abbiamo più il tremendo cortocircuito cinematografico delle ricostruzioni da parte degli assassini di fronte ad Oppenheimer, le quali scatenavano un moto potentissimo capace di donare nuovi sensi alla dualità realtà/finzione, l’inchiesta del coraggioso Adi, un uomo dal mestiere metaforico: è un ottico i cui occhiali dovrebbero permettere ai sicari di vedere finalmente la verità, scoperchia tutta una sequela di meccanismi psicologici rintracciabili nelle epoche buie della storia dell’uomo, quindi nella sua storia tout court. Sentendo i killer, incalzati dalle domande di Adi, dislocare la colpa ai superiori non può che ricordare gli infausti eventi nazisti, solo che in Indonesia l’impunità di questi bastardi ha permesso a tutti loro di condurre una vita agiata e ossequiosamente riconosciuta dalla comunità: nel film precedente li vedevamo invitati nelle tv, in The Look of Silence scopriamo che uno di loro ha scritto un libro illustrato sulle proprie angherie (fintamente ignorato dai famigliari). L’importanza del lavoro di Oppenheimer è capitale nel momento in cui si certifica il fatto che, nonostante siano passati cinquant’anni, né la morale dei macellai (ma ciò era preventivabile) né quella della maggior parte dei singoli cittadini ha fatto suo il concetto di “rimorso”, l’aspetto del silenzio ammanta lo schermo esattamente quando Adi, attonito di fronte alle dichiarazioni dei suoi interlocutori, è paralizzato da un’afasia che gli fa luccicare gli occhi. La denuncia di Oppenheimer che procede grazie alla tenacia dell’oculista dardeggia con spirito umanistico un sistema appoggiato sull’errato mantra il passato è passato, riprendendo l’eloquenza degli abissi presenti: un’insegnante vomita concetti propagandistici su dei piccoli alunni, lo zio non prova rimpianti per non aver cercato di aiutare il nipote imprigionato.

Ma The Act of Killing(2012) poggiava su uno scheletro teorico decisamente più possente! Comunque: se inferiore sul piano prettamente concettuale o meno, The Look of Silence (2014) contiene risvolti ed anse in cui la nostra disagevole sosta (il disagio della visione, qui, è un pregio) fa germogliare impressioni, del tipo: anche se non abbiamo più il tremendo cortocircuito cinematografico delle ricostruzioni da parte degli assassini di fronte ad Oppenheimer, le quali scatenavano un moto potentissimo capace di donare nuovi sensi alla dualità realtà/finzione, l’inchiesta del coraggioso Adi, un uomo dal mestiere metaforico: è un ottico i cui occhiali dovrebbero permettere ai sicari di vedere finalmente la verità, scoperchia tutta una sequela di meccanismi psicologici rintracciabili nelle epoche buie della storia dell’uomo, quindi nella sua storia tout court. Sentendo i killer, incalzati dalle domande di Adi, dislocare la colpa ai superiori non può che ricordare gli infausti eventi nazisti, solo che in Indonesia l’impunità di questi bastardi ha permesso a tutti loro di condurre una vita agiata e ossequiosamente riconosciuta dalla comunità: nel film precedente li vedevamo invitati nelle tv, in The Look of Silence scopriamo che uno di loro ha scritto un libro illustrato sulle proprie angherie (fintamente ignorato dai famigliari). L’importanza del lavoro di Oppenheimer è capitale nel momento in cui si certifica il fatto che, nonostante siano passati cinquant’anni, né la morale dei macellai (ma ciò era preventivabile) né quella della maggior parte dei singoli cittadini ha fatto suo il concetto di “rimorso”, l’aspetto del silenzio ammanta lo schermo esattamente quando Adi, attonito di fronte alle dichiarazioni dei suoi interlocutori, è paralizzato da un’afasia che gli fa luccicare gli occhi. La denuncia di Oppenheimer che procede grazie alla tenacia dell’oculista dardeggia con spirito umanistico un sistema appoggiato sull’errato mantra il passato è passato, riprendendo l’eloquenza degli abissi presenti: un’insegnante vomita concetti propagandistici su dei piccoli alunni, lo zio non prova rimpianti per non aver cercato di aiutare il nipote imprigionato.Dopo la constatazione che la regressione intellettiva del ’65 ha provocato un adombramento la cui gittata è arrivata incolume fino ad oggi, Oppenheimer mostra per la prima volta in due film che l’umanità ha ancora una nicchia/rifugio dove trovare un minimo di pace. Il ritratto della famiglia di Adi si autosospende dalla nebulosità del male per tangere, addirittura, una poesia inaspettata fatta di saggezza e dolce oblio; la figura del padre, uomo oltre le età ed i ricordi, è l’impersonificazione di uno Stato violentato e cieco i cui figli sono stati sbudellati ed evirati in nome di chissà cosa. Con questo dittico Oppenheimer ha compiuto un atto politico che fa tremare il nostro sguardo di agiati occidentali, è documento prima che documentario, e come il Rithy Pahn de L’immagine mancante(2013) si fa portavoce di un cinema improntato all’emersione storica e, magari un giorno, fautore di quella giustizia che i famigliari delle vittime attendono da troppo tempo.

Si rimanda per correttezza alla recensione di Alessandro Baratti la cui lettura ha stimolato le mie parole (link).