Tratto dall’omonimo romanzo di Susan Hill, 1982, già oggetto di trasposizioni radiofoniche, teatrali e televisive (un film tv ad opera di Herbert Wise, ‘89), The Woman in Black rappresenta un tentativo, felice a parere di chi scrive, di riportare in auge l’horror classico: d’altronde, particolare non secondario, a produrlo è la rediviva Hammer, la storica factory inglese che rivitalizzò il genere negli anni sessanta, riproponendo i classici Universal all’insegna dei colori accesi e della sensualità, con il contributo di registi del calibro di Terence Fisher ed attori quali Peter Cushing o Christopher Lee.

Tratto dall’omonimo romanzo di Susan Hill, 1982, già oggetto di trasposizioni radiofoniche, teatrali e televisive (un film tv ad opera di Herbert Wise, ‘89), The Woman in Black rappresenta un tentativo, felice a parere di chi scrive, di riportare in auge l’horror classico: d’altronde, particolare non secondario, a produrlo è la rediviva Hammer, la storica factory inglese che rivitalizzò il genere negli anni sessanta, riproponendo i classici Universal all’insegna dei colori accesi e della sensualità, con il contributo di registi del calibro di Terence Fisher ed attori quali Peter Cushing o Christopher Lee.

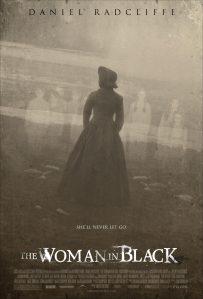

La trama, in breve, vede come protagonista il giovane avvocato Arthur Kipps (Daniel Radcliffe), vedovo con un figlio di tre anni, che dalla Londra vittoriana si trova catapultato nel sinistro villaggio di Crythin Gifford, inviato dallo studio legale presso il quale lavora per risolvere le faccende legali legate alla vecchia dimora della defunta signora Drablow. Tra le ostilità degli abitanti e la misteriosa morte di molti bambini, che si aggiunge ad altre avvenute in precedenza, Arthur verrà a conoscenza di un oscuro segreto, potendo contare solo sull’aiuto di Mr. Daily (Ciarán Hinds)…

Una riuscita combinazione tra sceneggiatura (Jane Goldman), regia (James Watkins) e, in parte, recitazione, coadiuvate da una bella fotografia e da una musica ad hoc, rendono The Woman in Black un film dal fascino sinistramente evocativo, con il coraggio di riproporre, senza alcun “moderno” desiderio revisionista, pseudo paranormale o finto amatoriale, un’atmosfera sinistramente gotica, alla Edgar Allan Poe per intenderci, sfruttandone tutti gli elementi più tipici e suggestivi. Classici scricchioli o rumori improvvisi, oggetti che prendono vita improvvisamente, apparizioni spettrali quando meno te lo aspetti, creano un’efficace interazione ambiente e personaggi, tra brume, paludi e ricordi dolorosi, oltre a provocare l’altrettanto classico salto sulla sedia di lontana memoria, genuino e non artefatto, scevro da appesantimenti gore o splatter.

Evidenziando un finale molto bello ed efficace, non posso però fare a meno di notare qualche lungaggine e un vago sentore manierista, oltre alla non lieve constatazione di come Radcliffe sia potenzialmente ma non concretamente fuori dal personaggio del noto maghetto: ma tutto ciò non inficia, seppur, ripeto, a semplice livello di tentativo, la validità complessiva dell’operazione, auspicando per il futuro un amalgama tra i richiami vintage e la messa in scena meno costretto in pedanti note filologiche.