Questo il grande interrogativo con cui ci dobbiamo confrontare nella lettura di Uno, nessuno e centomila, il mio romanzo preferito in assoluto, alla cui recensione mi avvicino con un certo timore. Perché questa esitazione, cos'ha questo romanzo di diverso dagli altri recensiti? Beh, oltre ad essere un testo con cui mi trovo in profonda affinità, è anche un libro pieno di filosofia, che, in forma di narrazione e sfogo nevrotico, dà voce ai due grandi problemi sociali della prima metà del Novecento: la crisi di identità e il relativismo.

Pubblicato per la prima volta nel 1926, Uno, nessuno e centomila segue la complessa vicenda cognitiva di Vitangelo Moscarda, che, un mattino, guardandosi allo specchio, nota improvvisamente che il suo naso pende leggermente a destra. Nulla di strano senonché rendersi conto di non aver mai conosciuto realmente la propria faccia e che, al contrario, la moglie e tanti altri hanno sempre visto quel suo lieve difetto getta Moscarda in un baratro da cui scaturiscono solo paranoie e riflessioni che scardinano ogni certezza dell'uomo medio d'inizio XX secolo. Se ciascuno può vedersi e conoscersi diversamente da come ha creduto di essere fino ad un istante prima, significa che nessuna raffigurazione, nessuna conoscenza è veramente certa e che, quindi, l'identità non è una, bensì costituisce centomila apparenze diverse per ciascuna delle centomila persone che la incontrano. Ma, se l'identità può essere frastagliata in tante maschere differenti e contrastanti, vuol dire, di fatto, che non ne esiste nemmeno una.

Pubblicato per la prima volta nel 1926, Uno, nessuno e centomila segue la complessa vicenda cognitiva di Vitangelo Moscarda, che, un mattino, guardandosi allo specchio, nota improvvisamente che il suo naso pende leggermente a destra. Nulla di strano senonché rendersi conto di non aver mai conosciuto realmente la propria faccia e che, al contrario, la moglie e tanti altri hanno sempre visto quel suo lieve difetto getta Moscarda in un baratro da cui scaturiscono solo paranoie e riflessioni che scardinano ogni certezza dell'uomo medio d'inizio XX secolo. Se ciascuno può vedersi e conoscersi diversamente da come ha creduto di essere fino ad un istante prima, significa che nessuna raffigurazione, nessuna conoscenza è veramente certa e che, quindi, l'identità non è una, bensì costituisce centomila apparenze diverse per ciascuna delle centomila persone che la incontrano. Ma, se l'identità può essere frastagliata in tante maschere differenti e contrastanti, vuol dire, di fatto, che non ne esiste nemmeno una.«Voi credete di conoscervi se non vi costruite in qualche modo? E ch'io possa conoscervi, se non vi costruisco a modo mio? E voi me, se non mi costruite a modo vostro? Possiamo conoscere soltanto quello a cui riusciamo a dar forma. Ma che conoscenza può essere? È forse questa forma la cosa stessa? Sì, tanto per me, quanto per voi; ma non così per me quanto per voi: tanto vero che io non mi riconosco nella forma che mi date voi, né voi in quella che vi do io.»Da simili considerazioni, che si susseguono crescendo su se stesse come una palla di neve che rotoli lungo un pendio, deriva la risoluzione di Moscarda di infrangere tutte le maschere che la moglie, il suocero, i soci della banca ereditata dal padre e la società in genere gli hanno attribuito per anni. Ecco, allora, che, per togliersi di dosso l'immagine di figlio di un usuraio (il padre era considerato tale in quanto direttore di una banca famoso per dare speranze a persone che non avrebbero potuto ripagare i loro debiti), decide di togliere tutto il proprio denaro dalla banca, scatenando la contrarietà di Firbo e Quantorzo, che cercano disperatamente di dissuaderlo per evitare un fallimento; segue poi un acceso contrasto con la moglie, che si ostina a spedirlo a far passeggiare la cagnolina e a chiamarlo con il nomignolo di Gengè, come se volesse incollare a Vitangelo l'immagine che lei si è costruita del marito. I colpi di testa di Moscarda si susseguono a ritmo continuo e con una tensione che sale fino ad uno spiacevole incidente inconsapevolmente causato proprio da quel gioco ad inseguire la Vita che si nasconde dietro le infinite Forme che ad essa vengono attribuite.

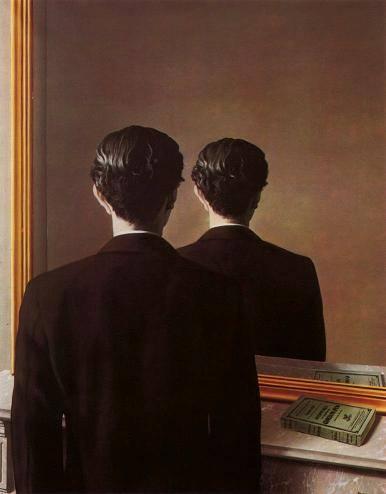

R. Magritte, La riproduzione vietata (1937)

Quello di Moscarda appare agli occhi di tutti come un delirio, così come accade al Belluca protagonista della novella Il treno ha fischiato: da un istante all'altro si scatena una protesta contro le convenzioni, le maschere e le abitudini in cui l'uomo tende ad ingabbiare se stesso e gli altri; chi si rende conto di tale distorsione e si ribella viene etichettato come matto. Ma Moscarda è un uomo che ha colto con lucidità l'inafferrabilità della vita e la dannosità del volerla rappresentare con forme che non le sono proprie e che ognuno modella secondo le proprie strutture mentali. Non c'è, quindi, alcuna comunione di idee perché ciascuno guarda la realtà in maniera differente e anche il linguaggio è una costruzione arbitraria, le parole sono vuote e ogni individuo attribuisce ad esse un senso direttamente collegato alla visione personale e inimitabile che ha della realtà.

La mia affezione nei confronti di Uno, nessuno e centomila deriva da una considerazione continuamente avvalorata dall'esperienza quotidiana: non esiste, per una stessa realtà, una visione univoca, ci vediamo e ci sentiamo diversi, usiamo le parole con sfumature che rendono alcune conversazioni ambigue, abbiamo una mimica che talvolta non risponde alle nostre reali intenzioni e può capitare all'improvviso di scoprire di se qualcosa che non si era mai notato (pensiamo a quando riascoltiamo la nostra voce registrata e stentiamo a riconoscerla). Senza arrivare alla nevrosi, pensieri di questo genere costituiscono un punto di contatto con la sensibilità che Pirandello attribuisce a Moscarda e forse questo mi rende tanto partecipativa nei confronti della sua vicenda.

«Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così io, di fuori, quando vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sospeso nello specchio: quello, e non già quale io mi conosco: quell’uno lì che io stesso prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no.»Avete letto questo libro? Che ne pensate?

C.M.