Non aveva che ventun anni Arrigo Boito nel 1863, quando pubblicò l’oltraggiosa ode. Ventun anni, padre pittore e fratello architetto, nobildonna polacca la madre; velleità non solo da letterato, ma anche da musicista; polemista infervorato dagli echi della rivoluzione wagneriana e dallo spirito della liberazione nazionale; irriverente rottamatore di un’estetica ammuffita; decadente, proto-crepuscolare e proto-futurista. Dopo il diploma, una borsa di studio gli consentì un lungo soggiorno parigino, seguito da un viaggio in Polonia. Al ritorno a Milano, in quel 1863, non gli fu difficile con un tale curriculum, ritagliarsi un posto di spicco come animatore della vita culturale meneghina. Tanto più che aderì con entusiasmo alla Scapigliatura, movimento che, sebbene non ebbe esiti artistici sempre all’altezza delle promesse, costituì un antecedente storico delle avanguardie che avrebbero incendiato l’Europa e l’Italia nei primi decenni del novecento. Così, l’inebriante affermazione giovanile, la prorompente personalità e la vis polemica lo portarono a quell’improvvido attacco frontale alla vecchia guardia, rappresentata innanzitutto da Manzoni e Verdi:

Non aveva che ventun anni Arrigo Boito nel 1863, quando pubblicò l’oltraggiosa ode. Ventun anni, padre pittore e fratello architetto, nobildonna polacca la madre; velleità non solo da letterato, ma anche da musicista; polemista infervorato dagli echi della rivoluzione wagneriana e dallo spirito della liberazione nazionale; irriverente rottamatore di un’estetica ammuffita; decadente, proto-crepuscolare e proto-futurista. Dopo il diploma, una borsa di studio gli consentì un lungo soggiorno parigino, seguito da un viaggio in Polonia. Al ritorno a Milano, in quel 1863, non gli fu difficile con un tale curriculum, ritagliarsi un posto di spicco come animatore della vita culturale meneghina. Tanto più che aderì con entusiasmo alla Scapigliatura, movimento che, sebbene non ebbe esiti artistici sempre all’altezza delle promesse, costituì un antecedente storico delle avanguardie che avrebbero incendiato l’Europa e l’Italia nei primi decenni del novecento. Così, l’inebriante affermazione giovanile, la prorompente personalità e la vis polemica lo portarono a quell’improvvido attacco frontale alla vecchia guardia, rappresentata innanzitutto da Manzoni e Verdi:

“Alla salute dell’Arte Italiana!/ Perché la scappi fuora un momentino/dalla cerchia del vecchio e del cretino/giovane e sana…

…Forse già nacque chi sopra l’altare/rizzerà l’arte, verecondo e puro/Su quell’altare bruttato come muro/ di lupanare.”

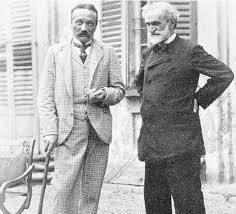

Il bussetano, all’epoca cinquantenne, se ne ebbe a male e per i successivi quindici anni rese vani i tanti tentativi di riappacificazione, portati avanti nei salotti milanesi da autorevoli mediatori e mediatrici. Arrigo Boito, provato dal disastroso esordio scaligero del Mefistofele nel 1868, rivide le sue posizioni nei confronti del maestro, ma ciò non favorì l’auspicata collaborazione, anche perché il Cigno di Busseto, dopo l’Aida rappresentata trionfalmente a Il Cairo nel dicembre del 1871, si era ripromesso di non scrivere più per il teatro. Nel 1875, il Mefistofele revisionato e riavvicinato alla tradizione italiana, ottenne un trionfo a Bologna, entrando conseguentemente nel repertorio dei Teatri d’Opera. Ma la consacrazione da compositore non distolse Boito dall’inseguire quella da librettista che, dopo i fortunati confronti con esponenti della nuova generazione di operisti come Ponchielli e Catalani, necessitava della collaborazione con Verdi per dirsi compiuta. Finalmente, nel 1879 l’editore Giulio Ricordi, dopo un’estenuante fatica diplomatica, riuscì nell’impresa di ammorbidire l’orgoglioso sdegno del bussetano e i due artisti iniziarono la loro collaborazione.

Il primo frutto di tale collaborazione fu la riedizione del Simon Boccanegra, messa in scena alla Scala nel marzo del 1881. Ma ben altri esiti sarebbero scaturiti dal nuovo sodalizio artistico. Giulio Ricordi, conscio del debole di Verdi e della profonda conoscenza di Boito, portò abilmente le conversazioni tra i due sui territori shakespeariani. Così, vinte le resistenze del vecchio maestro, poco propenso a rimettersi in gioco, ma contemporaneamente stimolato nel suo istinto teatrale dal confronto col bardo di Stratford, la premiata ditta Verdi-Boito si mise al lavoro sull’Otello. Dopo una lunga gestazione, l’Opera andò in scena alla Scala nel febbraio del 1887, ottenendo un trionfo unanime. La qualità poetica di Boito e la straordinaria vitalità creativa del vegliardo bussetano, capace di recepire e trasformare gli imput wagneriani già presenti nella giovane generazione italiana, consegnarono un’opera in cui la sintesi tra parola e musica, tanto inseguita da Verdi, trovava la più compiuta realizzazione, in una scrittura musicale che non ripiegava mai nei fortunati stilemi del passato, ma abbandonava la concatenazione di forme chiuse per l’eterno divenire del flusso musicale.

Dopo una tale definitiva dimostrazione di sensibilità drammatica e di modernità stilistica, capace di sopravanzare la nuova generazione sui sentieri da essa stessa aperti, a Verdi non rimaneva che un’ultima sfida da vincere: risolvere quell’unico nodo di una carriera straordinaria, il disastro della sua unica Opera comica, Un giorno di regno, il suo secondo lavoro operistico, poi ripreso come Il finto Stanislao con esito appena più fortunato. Il modello shakespeariano su cui posò gli occhi la strana coppia non poteva che essere il pachidermico Falstaff, tratto dalla commedia Le allegre comari di Windsor, con innesti dall’opera che aveva tenuto a battesimo il pantagruelico personaggio, il monumentale dramma farsesco in due parti Enrico IV. Seppur accolto con qualche perplessità al debutto scaligero del febbraio del 1893, il Falstaff, estremo capolavoro di Verdi e consacrazione definitiva di Boito come poeta per musica, divenne punto di riferimento imprenscindibile per le nuove generazioni di operisti e, tra le opere verdiane, una delle più resistenti all’inesorabile scorrere del tempo.