IMMORTAL – Battles in the North

Roberto ‘Trainspotting’ Bargone: Maggio è il mese del disgelo. Le nevi arretrano, i lupi tornano sulle montagne e i ghiacciai si rompono, sciogliendosi ai primi tepori primaverili. Ma nell’estate 1995 il comune cambiamento climatico stagionale dovette affrontare una potentissima forza che gli si opponeva: gli Immortal avevano fatto uscire Battles in the North, e quell’anno i fiumi rimasero ghiacciati un po’ di più, permettendo ai lupi di fare di villaggi e rifugi montani il proprio territorio di caccia. Gli Immortal sono sempre stati il gruppo che più in assoluto ha rappresentato IL FREDDO, ma in un’ipotetica valutazione su scala climatica della loro discografia Battles in the North rappresenterebbe il punto più basso sul termometro. Non è neanche il loro disco migliore, schiacciato com’è tra i primi album e la rinascita stilistica post-At the Heart of Winter, e avendo l’infame compito di succedere al sovrumano Pure Holocaust, ma dà veramente l’impressione di stare in una tempesta di neve. E poi in chiusura c’è Blashyrkh Mighty Ravendark, forse la cosa migliore che abbiano mai fatto. Se volessero mai riprodurlo interamente dal vivo, dovrebbero farlo sulla cima di una montagna mentre il pubblico intorno muore congelato o sbranato dai lupi; tipo dei Dethklok del nord. Che Abbath e Demonaz possano vivere per sempre.

SUFFOCATION – Pierced From Within

Ciccio Russo: Perso per strada Mike Smith, che tornerà in occasione della reunion del 2002, i Suffocation chiamano alla batteria lo sconosciuto Doug Bohn (che durerà un paio d’anni e in seguito farà pochissimo, salvo riapparire di recente tra le file dei redivivi Pyrexia) e tirano fuori il loro capolavoro assoluto. Quello che incise Human Waste sembra quasi un altro gruppo. Pierced From Within è il disco dei newyorchesi che più riesce a riprodurre in studio quel miracoloso equilibrio tra ferocia e cura dei dettagli, impatto annichilente e perizia esecutiva che ha reso i Suffocation una delle migliori live band, se non la migliore, della storia del death metal americano. Li scoprii proprio con questo album e ci andai talmente fuori di testa che per un po’ faticai a farmi piacere Effigy Of The Forgotten.

Il Messicano: Brutalità e tecnica al servizio della violenza. L’espressione è un po’ da giornaletto del cazzo, ok, ma Pierced From Within è proprio questo, mica è colpa mia. A me quelli che sanno suonare di solito stanno sui coglioni e mi fanno cacare topi morti di ebola, ma di fronte a quest’arma di distruzione di massa, ai tempi, capitolai anche io. Do per scontato che lo sappiate a memoria, ma se così non fosse fate veramente pena ai ricci schiacciati dai tir in tangenziale. Questo è quanto.

OPETH – Orchid

Enrico Mantovano: C’è stato un tempo in cui gli Opeth erano il miglior gruppo heavy metal della Scandinavia e gli album che avrebbero cambiato la storia della musica da noi amata venivano registrati in freddi scantinati spersi tra le campagne svedesi. Orchid è il figlio primogenito di quell’epoca, ma non il prediletto: a distanza di vent’anni, il suo suono acerbo e ruvido cozza parzialmente con ciò che il multiforme ingegno di Mikael Åkerfeldt avrebbe prodotto nei decenni successivi. Eppure l’aria decadente e crepuscolare che permea l’esordio della band di Stoccolma non smette di affascinare, brillando di una luce sinistra e minimale che i passaggi più prettamente progressive non affievoliscono. Seguiranno giorni migliori (My Arms, Your Hearse e Blackwater Park rimangono inarrivabili), ma è ancora terribilmente piacevole smarrire la diritta via negli oscuri meandri di Forest of October.

Roberto ‘Trainspotting’ Bargone: Sono tra quelli a cui all’ascolto degli attuali Opeth preferirebbero una fucilata sul piede, ma i primi due dischi sono bellissimi. Se già alla fine degli anni novanta la band di Mikael Åkerfeldt avrebbe iniziato a costruire un suono molto particolare, che poi li porterà a diventare uno dei gruppi più amati e odiati (ma sicuramente inconfondibili) degli anni duemila, al contrario Orchid, il debutto, si colloca perfettamente nella scena svedese del 1995. Certo ha le sue peculiarità, che poi verranno sviluppate successivamente, ma il nocciolo di Orchid è il death melodico svedese del circolo formatosi attorno a Dan Swanö. Riascoltato oggi, dopo tanti anni, lascia in bocca un sapore migliore di quanto non ci si ricordasse: perle come Forest of October o Under the Weeping Moon non possono essere dimenticate solo per un’eventuale antipatia di ciò che gli Opeth sono diventati dopo.

MALEVOLENT CREATION – Eternal

Luca Bonetta: Una volta lessi da qualche parte che i Malevolent Creation “sono gli Slayer che suonano death metal“; non so perché ma questa definizione mi restò impressa. A ben vedere non è nemmeno sbagliato: questi ragazzi da più di vent’anni portano avanti un discorso fatto di schiaffoni e calci in bocca con una coerenza tale da far impallidire molti colleghi. Certo ci sono stati momenti abbastanza discutibili, ma in fondo della discografia degli americani non butterei via nulla, compreso questo Eternal, arrivato adesso alla seconda decade di vita. Quarto full, esce dopo il discusso Stillborn (che a me piace ma pare che faccia schifo ai più, vai a capire) e l’insuperabile Retribution, oltre ovviamente al sempiterno debutto (tutt’ora uno dei dischi più sottovalutati della storia secondo me). E niente il discorso è sempre quello di prima, schiaffoni e calci, il death metal nella sua accezione più caciarona e volutamente arrogante. Tanti auguri.

Il Messicano: Uno dei migliori dischi di uno dei migliori gruppi death metal di tutti i tempi. Sapevate che ai loro esordi gli Agnostic Front, loro amici, se li portarono in giro per i locali di New York come gruppo spalla e il pubblico hardcore li accolse quasi sempre benissimo a sputi in faccia e bottiglie? Non ve ne frega un cazzo? Andate a fare in culo.

OPHTHALAMIA – Via Dolorosa

Ciccio Russo: Come ha sottolineato Roberto nel suo articolo su Vittra, The Somberlain dei Dissection era stato un disco fondamentale perché aveva disegnato una via al black metal alternativa a quella norvegese in quanto più legata alla melodia e all’eredità del metal classico. Su altri gruppi svedesi che in quegli anni seguirono tale strada con risultati degni, quando non eccellenti, è calato però un parziale oblio. Prendete gli Ophthalamia, che sull’esordio A Journey In Darkness videro dietro il microfono proprio Jon Nodtveit, il cui fratello minore Emil (oggi leader della formazione goth-industrial Deathstars) suonerà invece basso e chitarra sui successivi Via Dolorosa e Dominion. Sodali di tal fatta spiegano in parte come il nano malefico It, unico membro fisso, fosse riuscito a dar vita a un progetto così distante dagli sconclusionati cazzeggi che lo avevano visto protagonista: gli indigeribili Abrutpum e i demenziali Vondur. Altalenante e un po’ scombiccherato nella costruzione dei pezzi, che alternano melodie di marca swedish a riff grezzi ed essenziali memori della scuola greca, Via Dolorosa è forse il meno riuscito dei tre album pubblicati dagli Ophthalamia prima che It, finito in mezzo alla faida tra Euronymous e Varg Vikernes, fosse costretto a darsi alla macchia dopo reiterate minacce di morte. Nondimeno, va recuperato, anche solo per rinfrescare una pagina di storia del genere sulla quale gli anni hanno accumulato fin troppa polvere.

CROWBAR – Time Heals Nothing

Manolo Manco: Pesantissimo album di sludge sabbathiano di brutale sincerità con un’attitudine hardcore, contenente tutta la frustrazione di una vita gettata alle ortiche, perché l’apatia e la delusione hanno preso il sopravvento sulla capacità di reazione. Se state a posto con la testa (qualunque cosa questo significhi) è uno strumento di catarsi, perché il buon Kirk Windstein vi ha fatto il favore di accollarsi tutta la negatività di questo mondo, compresa la vostra, e filtrarla tramite la sua sei corde, per farvela digerire. Se, invece, avete già un quadro clinico decisamente instabile a livello mentale, beh, il rischio è che, ascoltando questo Time Heals Nothing, diventiate davvero come Kirk Windstein. Disco di culto anche se non siete degli eroinomani alcolizzati.

MY DYING BRIDE – The Angel and the Dark River

Roberto ‘Trainspotting’ Bargone: Questo disco mi ricorda i primissimi anni di università come pochi altri. Lo ascoltavo in continuazione cercando di prendere le misure alla sua fulgida grandezza, specialmente The Cry of Mankind, dodici minuti di quel giro di chitarra che non mi lascerà mai più. Per me i My Dying Bride erano il gruppo che maggiormente rappresentava la depressione buia e rassegnata, con quei ritmi lentissimi, gli accordi grassi e saturi lasciati riverberare fino alla successiva lontanissima battuta, Aaron Stainthorpe con la sua voce lamentosa e piagnucolante, l’immaginario dark e quel violino che ti lacera le orecchie, la pelle e il cuore. Una presa a male senza precedenti, almeno per quello che avevo sentito fino ad allora nella mia vita. Per questo motivo, forse, a un certo punto ho smesso di essere così fissato coi My Dying Bride e ho preferito che certe sensazioni me le trasmettessero i Sentenced, che quantomeno con la depressione ci scherzano, esorcizzandola.

BENEDICTION – The Dreams You Dread

Luca Bonetta: Sul serio regà, che fine hanno fatto i Benediction? No, perché a me mancano un sacco, e colgo l’occasione del ventesimo compleanno del quarto full The Dreams You Dread per indire una petizione che riporti i ragazzi inglesi sulle scene. Ok, Killing Music è abbastanza una porcata, però davvero non vogliamo dare una seconda possibilità a gente che ha composto pezzoni tipo Agonised o Violation Domain? Vi confesso che, prima dell’uscita di Killing Music, consideravo The Dreams You Dread il più bruttino nella discografia dei Benediction; moscio, privo di mordente e senza quei pezzoni memorabili che costellavano gli altri dischi (chiamiamole hit, via). Poi invece uscì Killing Music e diciamo che TDYD l’ho in parte rivalutato, pur non essendo cambiata la mia convinzione che si poteva assolutamente fare di meglio.

BAD BRAINS – God of Love

Il Messicano: Lasciate stare questa roba e procuratevi assolutamente il loro esordio omonimo dell’82 e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Se non vi piacerà, scrivetelo pure sulla nostra pagina facebook, così vi ribalto di insulti.

CLUTCH – st

Enrico Mantovano: Non ho preso pienamente coscienza del fatto che i Clutch siano il gruppo più fico del mondo fino a quando non li ho visti all’opera sul palco dell’Hellfest. Mea culpa, mea maxima culpa. Avrei potuto (e dovuto) capirlo per tempo, considerando che Neil Fallon e soci non hanno mai davvero sbagliato un disco in tutta la loro carriera. L’LP omonimo rimane uno dei migliori album stoner degli anni ’90, ma l’aspetto più strabiliante è che potrebbe benissimo essere uscito dalle stesse sessioni che hanno partorito l’ultimo, travolgente, Earth Rocker: quel polveroso universo di fanciulle sudate e birre gelate resta il luogo in cui ciascuno di noi sogna di trascorrere l’estate, scorrazzando su una vecchia Oldsmobile Rocket 88 mentre lo stereo trasmette senza soluzione di continuità Rock N Roll Outlaw. Oggi come allora, i Clutch si confermano la colonna sonora delle cose belle della vita.

PRIMUS – Tales From The Punchbowl

Ciccio Russo: L’inizio della fine, almeno un pochino. Fu l’ultimo successo commerciale di un gruppo anarcoide e inclassificabile che, contro ogni aspettativa, era riuscito a costruirsi un pubblico che andava ben oltre il milieu dei bassisti che trascorrevano ore chini sullo strumento nel tentativo di riprodurre le acrobazie di Les Claypool (i video di Wynona’s big brown beaver e Southbound pachyderm, quest’ultimo in una stralunata claymation, all’epoca passavano spesso su Mtv). E fu, almeno fino alla successiva reunion, l’ultimo album con alla batteria un Tim ‘Herb’ Alexander stanco e sempre meno interessato al progetto. Dal punto di vista tecnico e formale, è forse il lavoro più curato dei Primus ma i passaggi a vuoto iniziano a essere troppi per non perdere il confronto con la cupa vitalità del precedente Pork Soda, allucinato e sorprendentemente negativo. Innamoratomi dei Primus con un’inascoltabile cassettina di Suck On This, comprai Tales From The Punchbowl a scatola chiusa. Quando scoprii che il chitarrista Larry Lalonde era lo stesso che aveva suonato su tutti i dischi dei Possessed, mi implose l’ipotalamo.

PINK FLOYD – Pulse

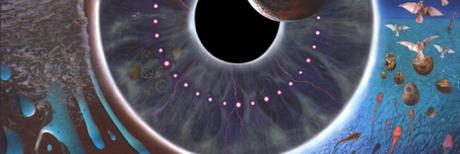

Roberto ‘Trainspotting’ Bargone: Non mi sono mai piaciuti i Pink Floyd. È una di quelle cose di cui non parlo se non interpellato, diciamo, anche perché i Pink Floyd sono uno di quei gruppi che molta gente prende come termine di paragone per indicare la bella musica. A me piacciono i primissimi perché sono decisamente fuori di capoccia, dopodiché boh. Peraltro sono il primo gruppo rock che abbia mai approfondito, perché quando ero bambino spesso andavo a cazzeggiare dal figlio della signora del quinto piano, più grande di me di qualche anno e grandissimo fan dei Pink Floyd, di Bruce Lee e dei film trash di Nino D’Angelo. La scena tipica era che questo si allenava coi nunchaku e nel frattempo mi parlava di quanto i Pink Floyd fossero il più grande gruppo della storia dell’umanità. Quando hai dieci anni tendi a dare un’enorme considerazione alle persone che sanno maneggiare i nunchaku, quindi nella mia testa pensavo che questo tizio doveva essere sicuramente un grandissimo esperto di musica. Però mi hanno sempre annoiato a morte, sin da bambino, e ho continuato a provarci anche molti anni più tardi, tanto che questo doppio live lo comprai appena uscì. Non lo ascolto da eoni e non so se mai più lo ascolterò, però aveva un artwork spettacolare e soprattutto LA LUCINA ROSSA CHE PULSAVA sul costino, una cosa che ha caratterizzato la mia stanzetta durante gran parte del liceo almeno quanto il poster di Claudia Schiffer e quello dei Rotting Christ.

NAGLFAR – Vittra

Manolo Manco: Vittra uscì nel 1995, nello stesso anno di Storm of the Light’s Bane, capolavoro che all’epoca fece passare in sordina il disco di questi blacksters di Umea (città nota per la sua florida scena hardcore – io, infatti, ho conosciuto Vittra in ritardo, per ragioni anagrafiche, grazie alle interviste ai gruppi hc di quella città che citavano i Naglfar, segno di come la band venisse stimata trasversalmente). E se non fosse stato per l’ombra dei Dissection, ai quali i Naglfar un po’ assomigliano, si darebbe il giusto tributo anche al sound ferale e melodico di questi ultimi, da corsa folle nella fitta foresta scandinava a invocare antiche e malvagie divinità nordiche, con il cuore ottenebrato da cupa malinconia, fino a giungere al porto di Goteborg a vedere Lotan, il serpente a sette teste anticosmico, emergere dagli abissi per distruggere tutto.

MORBID ANGEL – Domination

Ciccio Russo: Uscito Richard Brunelle, entra un giovane Erik Rutan, che firma cinque pezzi su undici. Se Covenant era stato il disco più nero e cattivo mai inciso dai Morbid Angel, quello dove si sentiva meglio Satana, Domination è quello più creativo e sperimentale, e deve il suo fascino proprio all’equilibrio precario tra l’aggressione apocalittica di Dominate e Dawn of the angry e la sinistra epicità della suggestiva Ceasar’s Palace o dell’industrialoide Hatework, sorta di omaggio agli amati Laibach. L’ambiguità ideologica di alcuni testi e delle coeve sparate superomistiche di David Vincent era in larga parte studiata ma Trey Azagthoth raccontò che ci fu anche questo alla base dei dissidi che portarono poco dopo all’addio dell’ingombrante frontman che, per quanto poco contasse dal punto di vista compositivo, era la vera anima nera del gruppo. Due anni dopo arriveranno l’onesto comprimario Steve Tucker e la drastica normalizzazione di Formulas Fatal To The Flesh. Da molti punti di vista, la storia dei Morbid Angel può anche considerarsi conclusa qui.

Roberto ‘Trainspotting’ Bargone: Ci tengo a scrivere di questo disco perché è stata la prima volta che ho sentito cantare in growl. Ero in vacanza coi miei a Stintino, nell’estate del 1995, e c’era questa specie di punkabbestia napoletano con i dreadlocks e i pantaloni oversize, forse un paio d’anni più grande di me, che girava sempre con un walkman e un paio di cassette dei generi più disparati. Diceva che gli piaceva il metal, “ma non quello commerciale alla Iron Maiden”. Parlava solo in napoletano, e il più delle volte io non capivo niente. Una volta mi disse che la mattina dopo si doveva alzare presto perché con due tizi che aveva conosciuto in spiaggia doveva andare in un paese vicino a pittare. Io pensavo facesse l’imbianchino, e infatti simpatizzai subito per il proletario parametallaro che si pagava con il duro lavoro la vacanza in un posto fighetto come Stintino e che poi andava in giro vestito come un pezzente in spregio alla borghesia, ma sfortunatamente quello con pittare intendeva scrivere qualche puttanata da rapper trisomico con le bombolette sui muri. Una volta mi fece sentire Domination, però avvisandomi che a lui non era piaciuto per niente a parte il primo pezzo bellissimo e il secondo “perché sembra che canta sott’acqua”. Che il Nemico protegga il fighetto punkabbestia, in qualsiasi multinazionale petrolifera stia lavorando adesso, e onoriamo il suo lascito ascoltando tutti insieme quello che canta sott’acqua: