A margine dell’emanazione dei decreti attuativi sul mercato del lavoro, su FailCaffè riteniamo opportuno, più che impegnarci in un’analisi delle nuove norme e dei possibili effetti sull’occupazione (c’è già chi lo fa meglio di noi) precisare alcuni concetti fondamentali: stabilità, precarietà, flessibilità.

Definire un concetto significa delimitarne il campo di validità, e, con un po’ di presunzione, rendere meno dispersivo il dibattito.

Stabilità dell’impiego

Dagli anni ’50, invece, fiorisce una legislazione di protezione dell’impiego volta a garantire una maggiore stabilità del lavoratore, attraverso l’eliminazione di cause di cessazione dei contratti di lavoro, l’imposizione di limiti al diritto di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro e l’introduzione dei c.d. ammortizzatori sociali.

Siffatta impostazione è fortemente messa in discussione a partire dagli anni ’80, con l’avvio di politiche di deregulation, quindi dall’enfasi posta sugli effetti benefici di una maggiore flessibilità passiva nel mercato del lavoro, e, successivamente, dal modello nordeuropeo della flexicurity[1], che sposta l’attenzione dalla tutela del posto di lavoro alla tutela del lavoratore.

Una prima definizione di stabilità dell’impiego si ritrova in un rapporto OIL del 1995, che ritiene stabile un rapporto di lavoro in cui siano assicurate “protezioni contro licenziamenti collettivi illegittimi, licenziamenti individuali arbitrari e senza preavviso, come contratti di lavoro di lunga durata e relazioni lavorative che evitino la precarizzazione”.[2]

Tale concettualizzazione incontra tuttavia un duplice ordine di censure: in primo luogo pecca di eccessivo formalismo, riguardando solo i soggetti impiegati presso qualche entità giuridica ed escludendo del tutto un fenomeno numericamente importante quale l’autoimpiego (lavoratori autonomi, freelance); in secondo luogo la nozione di “stabilità” non può essere ridotta a una mera questione di legislazione e di rapporti di forza tra lavoratori e imprese, essa dipende, a livello individuale, da benefici non pecuniari, quali autorealizzazione e sviluppo personale, e, a livello aggregato, dalle istituzioni economiche, politiche e sociali operanti nel contesto locale, nazionale, e sovranazionale, nel caso europeo. Tali elementi non-legislativi sono tuttavia più difficili da misurare e possono facilmente essere sottovalutati.

Per ovviare a tali limiti, in un successivo report[3], la stessa Organizzazione Mondiale del Lavoro propone una nozione di stabilità dell’impiego meno restrittiva, ritenendola “protezione contro la perdita dell’impiego”, ovvero la “possibilità di continuare un rapporto di impiego anche in un altro posto di lavoro”, ritenendo più importante la sicurezza, in primo luogo reddituale, connessa ad un rapporto di lavoro attuale, più importante della sicurezza del posto di lavoro, nel definire il concetto di stabilità.

Il sottoscritto reputa invece più corretto definire la stabilità quale portato di un sistema istituzionale (politico-legislativo, economico e sociale) che pone il singolo lavoratore nelle condizioni di creare, trovare e mantenere un impiego retribuito, sulla base del proprio capitale umano.

Precarietà dell’impiego

Il sistema economico-politico dei Paesi occidentali seguente la Seconda guerra mondiale si regge su di un triplice compromesso: il capitale condivide una quota parte del benessere prodotto; i lavoratori non contrastano il sistema capitalista; lo Stato corregge i meccanismi di mercato attraverso tassazione progressiva e welfare state[4].

L’avvento della globalizzazione comporta il rovesciamento dei trend istituzionali e redistributivi che segnano il lungo periodo che va dalla fine della Seconda guerra mondiale all’inizio degli anni ’80: la mobilità dei capitali, le opportunità date dallo sviluppo tecnologico, la convenienza nel delocalizzare le produzioni, il passaggio ad un’economia dei servizi, abbinate al minor controllo che lo Stato può esercitare, pone i datori di lavoro nella condizione di utilizzare la precarietà per abbassare i costi e gli standard del lavoro.

Definire in maniera puntuale la precarietà dell’impiego non è operazione agevole perché, allo stato attuale, non vi è uniformità di vedute sulla portata di tale concetto, ma solo su alcune caratteristiche minime dello stesso: che sia un fenomeno in aumento; che sia strettamente connesso con la crescita del lavoro atipico o non standard; che alcune specificazioni dipendano dal contesto istituzionale nazionale.[5]

Di vario genere sono, inoltre, le definizioni e gli indicatori proposti: da approcci oggettivi ad approcci olistici che guardano oltre le tipologie contrattuali, valutando gli elementi di precarietà in ogni forma di impiego e tenendo conto della percezione del singolo lavoratore.

Un approccio di tipo oggettivo è quello della Commissione Europea che suggerisce[6], quali indicatori di precarietà, la sicurezza del lavoro (misurata dalla durata media dei rapporti di lavoro), l’accesso alla formazione, le prospettive di carriera, il livello dei salari e la produttività del lavoro.

La definizione dell’OIL, invece, individua il cardine nella sicurezza: “un impiego precario si sostanzia in una relazione in cui la sicurezza, che è considerata uno degli elementi principali del contratto di lavoro, manca”.[7]

L’insicurezza è il portato di una serie di fattori quali l’incertezza (impossibilità per i lavoratori di pianificare il proprio futuro); bassi salari, insufficienti per assicurare una vita dignitosa; assenza di protezione dal licenziamento; mancanza di accesso ai sistemi di welfare e di protezione sociale; incertezza circa la durata del rapporto di lavoro; incertezza sulla possibilità di future occupazioni[8].

Uno studio più risalente dell’OIL contiene l’analisi della precarietà che si reputa più completa. Rodgers[9] ritiene che esistano quattro dimensioni della precarietà, che va considerata nella sua dimensione temporale, economica, organizzativa, e della protezione sociale. La dimensione temporale si sostanzia nel livello di certezza sulla continuazione del rapporto di impiego (misurata da indicatori come la durata media dei rapporti, la quota di lavoro part time, escluso quello volontario, la quota di lavoratori autonomi); quella economica riguardante la vulnerabilità economica del lavoratore; la dimensione organizzativa, ovvero il controllo individuale e collettivo dei lavoratori circa le condizioni lavorative (numero di ore lavorate, condizioni di lavoro, accesso alla formazione); infine la dimensione della protezione sociale, quindi la protezione contro la disoccupazione, il licenziamento, le discriminazioni.

Flessibilità

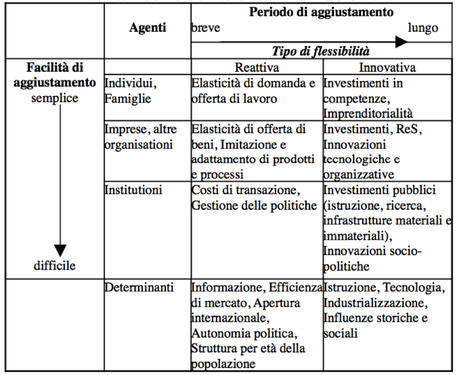

La flessibilità di un’economia presenta varie dimensioni: si può distinguere, innanzitutto tra flessibilità reattiva (o passiva) e innovativa (o attiva). La prima si riferisce alle reazioni degli agenti economici a qualsiasi alterazione e stimolo economico; la seconda fa riferimento, invece, ai cambiamenti introdotti dagli individui che influenzano mutazioni nella società. Essi possono essere lavoratori che investono nella formazione personale dotandosi di skills che saranno richieste, dopo poco tempo, dalla società o imprenditori che investono in ricerca e sviluppo.

La tabella che segue indica inoltre una dimensione temporale: la flessibilità passiva dispiega i propri effetti nel breve-medio termine, quella attiva, necessitando di investimenti, richiede un lungo periodo prima di sortire effetti sensibili.

Gli agenti sono indicati in base alla facilità di adattamento ai cambiamenti dell’economia, maggiore per i singoli individui che per organizzazioni e istituzioni. La capacità di adattamento, dipende, inoltre, da fattori storici, culturali e geografici, che, a loro volta contribuiscono a determinare le istituzioni che regolano la vita sociale di una determinata area geografica.

Le dimensioni della flessibilità in economia

3.1: Flessibilità passiva

Con il termine “flessibilità passiva” si intende, come precedentemente anticipato, la capacità di individui, organizzazioni e istituzioni di adattarsi ad un cambiamento esogeno.

La tabella individua, per ciascun agente, gli elementi che la identificano.

Gli individui rispondono ai cambiamenti dei prezzi relativi e dei salari in maniera tale da difendere o migliorare il proprio status, gli effetti delle alterazioni sono facilmente misurabili.

La flessibilità passiva delle organizzazioni deriva, invece, dalla mobilità dei fattori, ovvero dalla facilità e dall’efficienza con cui lavoro e capitale possono scambiarsi, e, in secondo luogo, dall’esistenza o no di una competizione tra organizzazioni. È intuitivo che un’impresa monopolista abbia minori incentivi a rispondere ad un cambiamento delle condizioni del mercato; a differenza di un’impresa che opera su un mercato concorrenziale. Altri elementi che concorrono a determinare il livello di flessibilità sono lo stato delle infrastrutture (se ben sviluppate aumentano l’efficienza dei mercati e la flessibilità strutturale di un’economia), la capacità di imitazione, ovvero la capacità di utilizzare innovazioni introdotte da altri agenti, in particolar modo dai competitors, e la capacità di adattare tali innovazioni al contesto locale[11].

Infine, istituzioni efficienti sono quelle che all’aumento dei costi di transazione[12], che si verifica puntualmente col modernizzarsi di un’economia, fanno corrispondere la maggiore diminuzione possibile dei costi connessi alle attività istituzionali, quali i costi per la garanzia di applicazione dei contratti. Istituzioni efficienti sono quelle che garantiscono flessibilità economica e politica per adattarsi facilmente alle nuove opportunità[13].

3.1: Flessibilità attiva

La flessibilità innovativa comporta investimenti elevati che possono produrre risultati solo dopo un periodo medio-lungo. Maggiore è il livello di investimenti, maggiore è l’accumulazione di capitale umano e di know-how.

Gli individui che investono, per loro stessi o per i propri famigliari, nell’acquisizione di competenze che reputano possano essere richieste in futuro aumentano il proprio grado di flessibilità, essendo più abili nel comprendere il contesto in cui vivono e le opportunità che questo offre per trarne maggiori vantaggi[14].

Organizzazioni quali le imprese sono l’esempio per eccellenza della flessibilità innovativa (attiva), per capacità di prevedere gli scenari futuri, con attenzione all’emergere di nuove opportunità e di anticipare le stesse, per la necessità di essere più competitivi dei competitor, per volontà di assumere rischi. Una società con una forte cultura imprenditoriale ha un’economia flessibile.

Gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo sono evidentemente la forma più importante di flessibilità attiva e si estrinseca nella capacità delle stesse di apportare miglioramenti ai prodotti e processi introdotti dai competitors, nella capacità di sviluppare ex novo prodotti e processi, nel livello di ricerca di base, condizione necessaria per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi[15].

Compito delle istituzioni è invece quello di sviluppare un contesto che incoraggi (o vincoli) famiglie e imprese ad innovare e adattarsi. La creazione di un ambiente di tale genere passa da investimenti pubblici in istruzione, ricerca e creazione di infrastrutture fisiche, stimolanti e complementari agli investimenti dei privati.

Un’economia in grado di adattarsi ad un cambiamento esogeno e di produrre il cambiamento endogeno per mezzo della formazione e dell’utilizzo efficiente del proprio capitale umano è quella che si può definire un economia flessibile.

[1] “La flexicurity è una strategia di politica del lavoro che si propone di migliorare la flessibilità dei mercati del lavoro, delle organizzazioni lavorative e dei rapporti di lavoro, a fronte di un miglioramento della sicurezza sociale e dell’occupazione, in particolare per i gruppi deboli dentro e fuori dal mercato del lavoro.

[2] OIL, Labour market indication questionnaire, (1995), Ginevra

[3] Dasgupta S., Employment security: conceptual and statistical issues, (2001), OIL, Ginevra

[4] [4] N. Countouris, Strenghtening the protection of the precarious workers: the concept of precarious work, ITC – OIL (Torino)

[5] Ibidem

[6] European Commission, Employment and social developments in Europe, (2011), Bruxelles

[7] OIL, Police and regulations to combat precarious work, (2011), OIL, Ginevra

[8] McKay, Jefferys, Paraksevopoulou, Keles, Study on precarious work and social rights, carried out for the European Commission, (2012), London Metropolitan University, Londra

[9] Rodgers G., Rodgers, J., Precarious Jobs in Labour Market Regulation, (1989) International Institute of Labour Studies, Free University of Brussels, International Labour Office, Ginevra.

[10] Killick T., The flexible economy, causes and consequences of the adaptability of national economics (1995).

[11] Killick T., The flexible economy, causes and consequences of the adaptability of national economics (1995).

[12] I costi di transazione sono costi non legati alla produzione materiale del singolo bene o all’erogazione di un servizio, ma ad essi connessi, quali costi di misurazione delle caratteristiche valutabili, costi per la tutela dei diritti e costi per la garanzia di applicazione e rispetto dei contratti.

[13] North D., Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, (1992).

[14] Killick T., The flexible economy, causes and consequences of the adaptability of national economics (1995).

[15] Fransman M., Technology and economic development, Brighton: Wheatsheaf books, (1986)