19 dic 2011 @ 14:50

Sale da tè e botteghe in Italia, Varie (oltre il tè)

babington's bancha bistrot cafè cafè roma cimitero acattolico testaccio il giardino del tè iscrizione lapide gregory corso iscrizione lapide john keats macro via nizza massimo grimaldi finally mondo di eutèpia bologna mostra steve mccurry roma roma sala da tè chajin parigi scuderie del quirinale tè verde giapponese

Io, ogni volta che torno a Roma (ma anche a Milano) (ma soprattutto a Roma), mi rendo pienamente conto di quanto son provincialotta fin nel profondo del mio provincialotto animo.

Metà “Topolino va in città” e metà “Fievel sbarca in America”, mi ritrovo a vagare in preda ad una sorta di agitazione psico-motoria molesta e illuminata insieme, che mi porta ad esibirmi in continui ooohhh e uuuhhh (talvolta, per fortuna, silenziati nel pensiero) al cospetto di tutto quel bendidio di stimoli che la Grande Città mi squaderna davanti con un “serviti pure” che io, immobilizzata da un eccesso di ingordigia, sulle prime guardo a occhi spalancati senza sapere da dove cominciare: fino a che mi tuffo, a caso, cercando di arraffare tutto quel che mi capita a tiro e riempiendomene la tasche fino a far saltare le cuciture.

E dunque: pronti per il consueto lancio di minuzzoli? …

«Every wall is a door…»

Io, a Roma, vedermi da fuori devo essere proprio spassosa: prendi la metro, per esempio: questa sconosciuta! Ogni volta che la uso, con uno sforzo minimo di fantasia io mi sento già in America. E dovreste vedermi, lo slancio atletico con cui mi infilo nei girellini al seguito del biglietto, in perfetta sincronia corpo-mano-biglietto-girellino, senza esitazioni né rallentamenti, con l’aria di una che non fa altro dalla mattina alla sera e che, soprattutto, sa perfettamente dove sta andando. Solo che poi, una volta sopra, mi prende l’imbarazzo di non saper dove guardare; allora finisco per fissare il nero fuori dal finestrino, con la faccia di chi lo trova interessantissimo e degno della più intenta considerazione. Son momenti per niente facili, credetemi.

Sopra: Filippo Lippi, Madonna col Bambino e Storie della vita di Sant’Anna (”Tondo Bartolini”), 1452-1453, Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Sotto: Filippino Lippi, Apparizione della Vergine a San Bernardo (”Pala della Badia”, 1486, Firenze, chiesa della Badia.

Tutte e due opere che mi hanno fatto “effetto apnea” (che è il tipico effetto di quando esco talmente fuori da me, che mi dimentico di respirare), nonostante la proverbiale bolgia urènda che colma le sale delle Scuderie del Quirinale, dove al momento sono esposte.

C’è poi l’emozione – questa davvero provincialotta spinta – del trovarsi nei cosiddetti “luoghi istituzionali”: per esempio io, ogni volta che torno in Piazza del Quirinale, ci ho proprio il bisogno fisiologico di chiamare casa per annunciare, non senza una punta di solennità: «Sono in Piazza del Quirinale!»; la risposta che mi proviene dall’altro capo del telefono è, di solito, drammaticamente a tono. Stavolta, per esempio, è stata: «Salutami Oscar Luigi!» … «Babbo, Oscar Luigi era quello di prima.» … «Ah, già. Allora quello nuovo. Com’è che si chiama?» … [orribile vuoto di memoria da ambedue le parti circa nome e cognome del Presidente della Repubblica in carica, seguito dal silenzio della vergogna] E infine: «Giuseppe!» … «Giuseppe?!» … E non vorrei aggiungere altro, a tal proposito.

Per non parlare poi delle guardie che fanno (non a caso) il cambio della guardia, che a vederle impegnate e serissime in quel loro buffo balletto, l’istinto mio sarebbe quello di batter le manine saltellando sul posto esclamando “ancora! ancora!”… E sicché, niente: a Roma mi ci vuole un sacco di self-control, a me ;-)

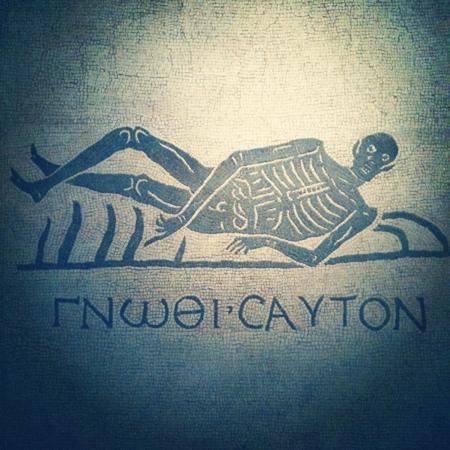

Cose che si vedono dentro le Terme di Diocleziano…

Questa volta a Roma ho scoperto che: il MACRO* di Via Nizza non mi piace. Bello come struttura, eh, accipicchia: ma l’ho percorso in lungo e in largo in cerca di una quantità minima di opere che mi giustificassero i 9 euro del biglietto, e a me, dover cercare le opere in un museo come fossi in una caccia al tesoro, ci son cose che preferisco di più; senza contare che poi, quando le trovavo, era meglio se non le avevo trovate; esempio: una specie di enorme corallo rosso in compensato e polistirolo, adagiato sul pavimento, a simboleggiare “la selvaggia esuberanza della Natura”; un lungo video in cui c’era una mela che in realtà era una ragazza, e poi la uccidevano, per gelosia; grandi risme di carta bianca implose sotto una pressa; eccetera.

C’eran poi due grandi giostre che giravano piano, dentro una grande sala con le pareti tappezzate di linee Zöllner*, e una signorina che mi ha detto che se volevo ci potevo anche salire («vanno un po’ piano, eh, ma è divertente!»): ho pensato che salire da single su una giostra piena di lucine colorate in una sala buia di museo, io non lo so, non mi sento ancora pronta; forse non sarò pronta mai — ed è un peccato, perché così facendo mi perdo cose bellissime, tipo “un’esperienza che modifica la percezione dello spazio generando una visione rallentata della realtà”. Eh.

«Acquosi e incapaci di voler essere qualcosa. Come se la gioia non potesse mai appartenerci ma solo sfuggirci. Amandoci soltanto perché avremmo dovuto amarci prima di amarci. Muovendoci goffamente perché la goffaggine è la nostra unica bellezza. Sentendoci speciali come se vivessimo in una canzone degli Style Council. Sfiorendo miseramente. Fallendo pallidamente. Non siamo passionali, siamo convenzionali. Non desideriamo un buon motivo, desideriamo soltanto averne bisogno. Ma ricominceremo di nuovo, fingendo di essere cambiati. Ma sapendo di essere ancora gli stessi. Di mentire ancora nello stesso modo. E saremo davvero bravi, dei veri artisti, e non penseremo mai di essere inutili. E desidereremo produrre tante tante meraviglie per chi desidera tanto tanto esserne meravigliato. E diremo di essere felici, e lo diremo finalmente piangendo. Finalmente crollando.»

Davanti a questa frase scritta grande sul muro (ho poi scoperto essere un’opera di Massimo Grimaldi, intitolata “Finally”) mi sono ricordata di quando anch’io ero artista nei pianti di gioia, e mi si chiedevano tante tante meraviglie, e – quel che più stupisce – io le sapevo tanto tanto fare.

Solo che certe volte i ricordi son così lontani che neanche sei più sicura siano tuoi, viene il dubbio che te li abbiano raccontati; e allora guardi i muri con le scritte nei musei e pensi che è ingiusto perdersi così, per strada, come ombrelli, da finire con il sospetto che ti inventi quel che eri per meglio sopportare quel che sei. Oppure boh. Oppure ok.

E infine, quando nel mio peregrinare alla ricerca delle apposite opere son sbucata sul tetto, guardando in basso verso la caffetteria del museo ho esclamato: «Corpo di mille Hopper! The Nighthawks*!». E allora vedi che alla fine son riuscita a trovarla, l’opera per cui valeva la pena. Senza firma, anonima; ovvero: mia e dell’ora, del sole già sceso, dell’omìno in piedi al bancone, di una lampadina.

Il MACRO Testaccio invece no, quello mi piace, soprattutto per l’atmosfera lugubre all’imbrunire e vagamente raccapricciante tipica da ex-mattatoio con i ganci ancora appesi e tutto il resto, che l’han lasciato che si capisce benissimo che era un mattatoio, per intenderci, e anche perché dentro ci ho visto una mostra che, per esempio, una signora che era davanti a me era tutto un dire “no ma è incredibile!” a ogni piè sospinto, non ne potevo più. Però aveva abbastanza ragione.

La mostra di Steve McCurry al MACRO Testaccio (fino a fine aprile 2012, se non erro), se non la vedete non potete capire. Dico solo che questa romana ha un allestimento anche più ganzo di quella che fu milanese, con delle specie di igloo trasparenti tappezzati internamente di foto che a vederle, tutte insieme, pensi che il mondo è veramente orribile e meraviglioso e meraviglioso orribile meraviglioso tremendo stupefacente orribile… e così via fino a che non ne esci (se ne esci).

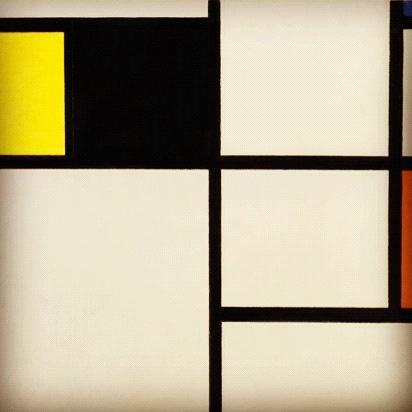

E poi ho scoperto anche, a Roma: che la pasticceria siciliana io si vede che ci avevo un debole senza saperlo; che tra Bernini e Borromini, a livello di architettura, non c’è storia: Borromini forever (avete mai provato, in Via del Quirinale, entrare in Sant’Andrea al Quirinale e subito dopo in San Carlo alle Quattro Fontane, per fare il gioco delle differenze? Fatelo: è una delle più ganze lezioni di storia dell’arte che Roma possa offrire); che io e Mondrian abbiamo da sempre una relazione complicatissima e dopo aver visitato la mostra al Vittoriano forse è giunto il momento che un po’ ci odiamo…

Piet Mondrian, Composizione con giallo, nero, blu e grigio (… stento a crederci!), 1923, Lisbona, Museu Colecção Berardo, ora in mostra presso il Complesso del Vittoriano a Roma.

… che il Palazzo delle Esposizioni, quand’è buio, starei lì immobile a guardarlo da fuori come uno stoccafisso, per un tempo lungo quanto un ooohhh lunghissimo (anche se poi, siccome lì accanto c’è Kiko che vende i trucchi, dopo un po’ entro da Kiko per forza, trascinata dal feminino sacro che è in me, e passa un po’ la poesia); che a guardare i cavalli negli occhi a me mi prende la disperazione; che i cimiteri, quando son belli, a me mi piacciono quasi sempre: ma quello acattolico di Testaccio di più, fitto com’è di poeti e anarchia di foglie e minuscole melagrane esplose.

Gregory Corso – Poeta – 26∙3∙1930 ~ 17∙1∙2001

«Spir’t / is Life / It flows thru / the death of me / endlessly /

like a river / unafraid / of becoming / the sea.»

Romeo – Gatto – (?) ~ 2006

Lapide senza nome, come volle colui che ci sta sotto

«This Grave / contains all that was Mortal / of a / YOUNG ENGLISH POET / Who / on his Death Bed / in the Bitterness of his Heart / at the Malicious Power of his Enemies / Desired / these Words to be engraven on his Tomb Stone /

“Here lies One / Whose Name was writ in Water”. Feb 24th 1821»

Seduta su una panchina nell’ala antica del cimitero acattolico di Testaccio, in faccia alla piramide, c’era vento forte e cielo grigio e un gruppo di ragazzi biondissimi, e io, a comporre messaggini d’amore e contar file di lapidi per trovare Gadda e Shelley; come se importasse. Come se avessimo una specie di piccolo senso balordo, tutti, e un lieto fine garantito.

Di appuntamenti teistici ne ho rimandati un sacco (e mando un bacio da qui ad Alessandra di Tè e Teiere e Laura di Fiorditè, con promessa di una prossima volta), limitandomi a quelli in cui mi capitava d’inciampare.

Per esempio mi sono accomodata a un tavolino di Babington’s in Piazza di Spagna, tra cameriere in severa uniforme e (poca) gente intorno con la cravatta e i vestiti eleganti; ma son stata bene lo stesso, tutto sommato, a sorseggiare il mio “Royal Blend” (una miscela della casa, creata per esser donata alla Regina d’Inghilterra in visita in Italia, composta da tè nero cinese Keemun, Darjeeling e Formosa oolong) in un’atmosfera senz’altro raffinata, quieta e silenziosa. Molto silenziosa. Effettivamente mi son stupita di quanti pochi fossimo, nonostante l’ora intorno alle 17 e la calca che si sbracciava, fuori… Poi però, dopo aver pagato il conto, non ero più stupita per nientissimo proprio: tè più economico + fetta di apple pie per modici 20,50 euro: devo esser ricchissima, a mia insaputa, per concedermi di questi lussi sfrenati ;-)

A vedere questo piatto sembro quasi una che mangia sano, nevvero?

Ho poi pasteggiato a Genmaicha nel bistrot Cafè Cafè, all’ombra del Colosseo, raccolto e intimissimo posticino di cui ho amato soprattutto il pavimento di legno grezzo, la paglia delle sedie, il bagnetto strampalato, la teiera cicciona blu accanto alla tazza cicciona rossa; e il cheescake ai frutti di bosco, anche, che era proprio una bontà, di quelle che uno ingrassa anche volentieri.

Mi sono infine affacciata alla piccola bottega Il Giardino del Tè, che avevo a due passi da casa, e con mia grande soddisfazione ci ho trovato un Bancha quasi perfetto per me (pur non quanto quello che sorseggiai a Bologna da Mondo di Eutèpia, che resta tutt’ora imbattuto), che mi accompagna adesso mentre scrivo con la sua freschezza sapida ed espansiva di fieno e aria smossa di battigia.

Perché sì, a me il Bancha mi piace proprio, quand’è come dico io: e cioè con foglione mature e coriacee, ben secche e resistenti, nient’affatto tenerelle e sbricioline, di quelle per intenderci che mirano a fare il verso a tè più pregiati e che – a mio modesto avviso, beninteso – altro non ottengono se non snaturare l’identità di un tè che invece nasce umile e semplice, e tale dovrebbe rimanere, fieramente. Ne ho uno, di quelli che si danno le arie, proveniente dalla rinomata casa da tè parigina/giapponese Chajin: e lo detesto: già solo la descrizione, nei termini di “thé japonais de qualité supérieure”, mi provoca un’orticaria immantinente. Ecco.

~

Eppoi, che altro dire? Ah, sì: che ho degli amici immaginari che mi tornano da Parigi carichi di tè per mè, e tutto ciò mi pare – a tratti – abbastanza bellissimo (ci tenevo rimanesse piccola traccia anche qui, di questa cosa); e che domani sarò in quel di Genova e tornerò proprio a ridosso della Vigilia, perciò ci rileggeremo a Natale concluso: per quanto quest’anno mi sia indifferente come mai, come se mi avessero somministrato uno sciroppo anti-Natale, auguro a voi che invece lo sentite di passarlo serenamente, tra tazze fumanti dei vostri tè preferiti, bei regali, pandori e vicinanza di persone care, messi nell’ordine che preferite.

Dunque a presto, caritutti. E auguri, eh; di cuore :-)