Questo post partecipa al Carnevale della Biodiversità ospitato per questa terza edizione dal blog Mahengechromis di Livio Leoni, dove potete trovare tutti gli altri interessanti contributi della blogosfera scientifica italiana per questa bella iniziativa.

Questo post partecipa al Carnevale della Biodiversità ospitato per questa terza edizione dal blog Mahengechromis di Livio Leoni, dove potete trovare tutti gli altri interessanti contributi della blogosfera scientifica italiana per questa bella iniziativa.

Devo ammetterlo, quando ho letto il tema di questo Carnevale della Biodiversità (“Le dimensioni contano”), non ho potuto fare a meno di pensare a quello che hanno pensato tutti. Mi sono chiesto: chissà se qualcuno ha mai cercato le basi genetiche di quella dimensione là che tanto interessa agli uomini (alle donne ancora non si sa)! Non ho trovato nulla e ho desistito, anche se la mappa che ha iniziato a circolare in rete pochi giorni dopo sembrava fatta apposta per stimolare un post sull’argomento.

Alla fine ho scelto di ripiegare su qualcosa di meno eccitante forse, ma secondo me altrettanto affascinante. Ha a che fare con la biodiversità, ma non nel senso classico del termine: quando pensiamo a questa parola, ci vengono in mente le “infinite forme bellissime” che possono assumere le specie viventi, forme che quasi sempre riusciamo a spiegare con le regole dell’evoluzione. E’ molto più difficile spiegare il tipo di biodiversità di cui parlerò in questo post: la dimensione del genoma.

I genomi degli organismi viventi hanno dimensioni che differiscono di parecchi ordini di grandezza, senza che esista una ragione apparente. Per decenni gli scienziati si sono fatti venire il mal di testa, impegnati nell’ossessiva ricerca di una spiegazione plausibile che potesse rendere conto di questa incredibile variabilità. Un tempo si pensava che i genomi grandi fossero tipici delle specie più complesse: se immaginiamo il genoma come il manuale di istruzioni per costruire un organismo vivente, ci si aspetterebbe che organismi più complicati richiedano manuali più voluminosi. In natura, però, le cose non vanno affatto così: ad esempio, per quale motivo la salamandra americana Necturus lewisi dovrebbe avere un genoma 40 volte più grande di quello umano? Che cosa se ne fa il piccolo fiore giapponese Paris japonica di un genoma di 150 miliardi di paia di basi? Noi, con i nostri 3 miliardi, riusciamo a condurre comunque una vita dignitosa: che bisogno c’è di tutto quel DNA? Per non parlare dell’ameba Polychaos dubium, un organismo unicellulare che si porta dietro un genoma di 670 miliardi di paia di basi*: tutto possiamo dire, fuorché che un’ameba sia un organismo complesso. Nella tabella seguente ho riportato, per vari gruppi tassonomici, la specie con il genoma più piccolo e quella con il genoma più grande. I dati derivano principalmente dalle tre banche dati specializzate sull’argomento (trovate i link a fondo pagina).

Visto che la dimensione di un genoma non è correlata alla complessità dell’organismo che lo possiede (è il famoso paradosso del C-value), la spiegazione deve essere un’altra. Sempre che questa spiegazione ci sia. Prima di parlarvi della teoria del DNA altruista, però, vediamo di capire in che modi un genoma può cambiare la sua dimensione. Il primo “trucco” che una specie può adottare per ingrandire il proprio genoma è la poliploidizzazione. Dietro questo termine quasi impronunciabile si nasconde un meccanismo molto semplice: si tratta sostanzialmente di un grande copia-incolla in cui il genoma intero viene raddoppiato, triplicato e così via. Può succedere persino che il genoma venga “rubato” a un’altra specie: è accaduto, ad esempio, al frumento tenero Triticum aestivum che si usa per fare il pane. Inizialmente si sono uniti i genomi di due specie selvatiche diploidi (Aegilops speltoides e Triticum urartu): questo ibrido tetraploide sarebbe poi diventato il grano duro Triticum durum che usiamo per fare la pasta; successivamente, una sottospecie di grano duro ha accolto il genoma di un’altra pianta selvatica (Aegilops tauschii), diventando così il frumento tenero esaploide (con sei copie di ogni cromosoma) che oggi conosciamo. Le piante sono delle maestre nell’arte della poliploidizzazione: si stima che il 50-70% delle angiosperme sia poliploide: oltre al già citato frumento, ci sono le patate tetraploidi, il kiwi esaploide e moltissime altre. Tra gli animali la poliploidia è frequente in pesci e anfibi, mentre è rara in altri gruppi. Altri modi per cambiare le dimensioni di un genoma sono le duplicazioni segmentali di sequenze ripetute, le duplicazioni geniche e l’attività dei retrotrasposoni LTR. Questi ultimi sono elementi in grado di copiare se stessi spostandosi in altri punti del genoma, e possono creare decine di copie nell’arco di una sola generazione: i retrotrasposoni LTR occupano quasi il 10% del genoma umano, mentre nel genoma del mais sono riusciti addirittura a raddoppiarne le dimensioni, nel corso degli ultimi milioni di anni.

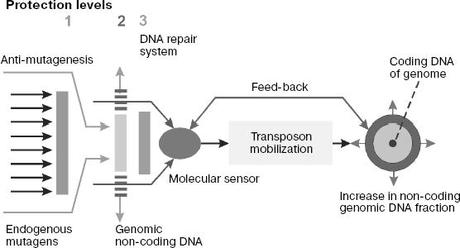

Il punto cruciale di tutta la questione, comunque, è che i genomi molto grandi non sono grandi perché hanno moltissimi geni, ma perché hanno quantità esorbitanti di DNA non codificante. Dietro la nostra domanda di partenza se ne nasconde dunque un’altra: serve a qualcosa il DNA che non codifica per proteine? E se la risposta è sì, a cosa serve di preciso? Gli scienziati russi Patrushev e Minkevich sono convinti che una funzione ci sia. Il loro modello, soprannominato del “DNA altruista”, sviluppa e perfeziona una teoria che era già nell’aria dagli anni 70: il DNA non codificante serve a proteggere le regioni codificanti dalle mutazioni. Le cellule sono sottoposte costantemente a radicali liberi che si formano normalmente in seguito alle reazioni chimiche: tra questi ci sono le specie reattive dell’ossigeno (ROS), che penetrando nel nucleo possono danneggiare il DNA. Negli organismi aerobici, durante la respirazione, circa il 5% dell’ossigeno molecolare si trasforma in ROS (come lo ione superossido o il perossido di idrogeno), molecole pericolose che le cellule cercano di tamponare ad esempio con gli antiossidanti (varie vitamine) o enzimi specifici (superossido dismutasi). Quando però questi sistemi falliscono, i ROS arrivano al DNA e provocano mutazioni: si stima che nelle nostre cellule ne avvengano ogni giorno circa 20mila. Non tutto è perduto però: esistono dei meccanismi preposti alla riparazione del DNA, che cercano per quanto possibile di rimettere a posto le cose. Se però per qualche ragione gli agenti mutageni sono veramente troppi, ecco che scatta il terzo meccanismo di difesa, quello proposto da Patrushev e Minkevich.

In momenti così gravi, scatta l’allarme ROS. La cellula percepisce che il suo prezioso manuale di istruzioni è in pericolo, e lancia un ultimo, disperato comando: “Moltiplicatevi!”, ordina ai retrotrasposoni LTR. Questi ultimi si risvegliano dal loro sonno e iniziano a copiarsi e incollarsi qua e là sui cromosomi, col risultato finale di aumentare la quantità di DNA non codificante e quindi le dimensioni complessive del genoma. Con questa strategia, si riescono a ridurre le mutazioni nelle regioni codificanti (quelle più preziose), per un banale discorso statistico. Il DNA non-codificante sarebbe perciò un DNA altruista che sacrifica se stesso, esponendosi alle mutazioni al posto dei geni codificanti. Tutto quello che serve alla cellula è una specie di sensore molecolare che segnali la situazione di emergenza e risvegli i trasposoni dal loro torpore. Quale meccanismo possa svolgere la funzione di sensore ancora non si sa.

Le teorie sul DNA non codificante resteranno tali finché qualcuno non sarà riuscito a dimostrarne una. Tuttavia, quella del DNA altruista trova conforto in almeno un paio di esempi. La pianta Arabidopsis thaliana ha un genoma molto piccolo (125 milioni di paia di basi): se la teoria degli scienziati russi è vera, queste ridotte dimensioni sono la dimostrazione di un passato evolutivo relativamente tranquillo, senza molti “allarmi ROS”. In effetti, in questa pianta, i geni preposti alla riparazione del DNA sono presenti in un maggior numero di copie, il che suggerisce un sistema di riparazione molto efficiente: questa pianta non ha avuto bisogno di infarcire il suo genoma di DNA non codificante, perché le sono bastate le prime due armi di difesa, cioè la neutralizzazione dei radicali e la riparazione del DNA. L’esempio opposto è quello delle salamandre, caratterizzate da un genoma molto grande: l’enzima fotoliasi che ripara il DNA danneggiato da radiazioni ultraviolette è meno efficiente in questa specie di quanto non lo sia in altri anfibi dal genoma più piccolo, come rane e rospi. Nel corso dell’evoluzione, un genoma può andare incontro a diversi destini. Se è necessario arginare i ROS e mettere al riparo i geni codificanti, esso si ingrandirà mobilizzando i trasposoni. Se invece i mutageni diminuiscono, o se gli enzimi che riparano il DNA diventano più efficienti, ecco che il DNA non codificante può essere abbandonato, perché divenuto ormai un peso inutile. E così il genoma si rimpicciolisce.

Tornando alla nostra domanda iniziale: le dimensioni di un genoma contano, eccome se contano. Sono un’altra variabile del sistema, un’altra arma evolutiva in possesso degli esseri viventi. Proteggere dalle mutazioni può sembrarvi una funzione un po’ noiosa, ma si tratta in realtà di un compito fondamentale. Sapevate che il genoma del giglio è costituito per il 95% da trasposoni? Chissà, magari senza il DNA non codificante questa specie non sarebbe più tra noi, disintegrata sotto una montagna di radicali liberi. Ecco, fate una cosa: d’ora in poi, quando vedete un giglio, rivolgete un pensiero al DNA non codificante. Gli altruisti non li ringrazia mai nessuno! Sugli egoisti, invece, ci scrivono persino i libri.

* Le dimensioni del genoma di P. dubium sono state messe in discussione dalla comunità scientifica, in quanto calcolate negli anni Sessanta con metodi biochimici che oggi non sono considerati affidabili.

Altri link:

- Animal Genome Size Database

- Plant DNA C-values Database

- Fungal C-values

- Il genoma più grande è di un fiore giapponese (myGenomiX)

- Decodificato il genoma della fragola di bosco (myGenomiX)

- Svelato il genoma del frumento. O forse no? (myGenomiX)

- Evolver Zone – Genomicron

Image credit: OpenCage, amitkotwal

Patrushev, L., & Minkevich, I. (2009). The problem of the eukaryotic genome size Biochemistry (Moscow), 73 (13), 1519-1552 DOI: 10.1134/S0006297908130117