«Un figlio di puttana» (Jesus Franco), «Feroce come una belva» (Pasquale Squitieri), «Un folle, terribile e violento» (Natassja Kinski), «Un uomo a cui la legge scritta non importava» (Werner Herzog) – dicevano. Poi, nel febbraio del 2007, tra le cartelle cliniche del Städtische Irren-und Idioten-Anstalt zu Dalldor, la conferma: «Il paziente – scrive la commissione medica che lo ebbe in cura nei primi anni Cinquanta – mostra una personalità egocentrica e incorreggibile che non si adatta a nessun rapporto civile» perseverando «con ostinazione nella sua visione egocentrica del mondo […]. E conclude: «Diagnosi momentanea: schizofrenia – stato definitivo: psicopatia».

Ma chi è stato veramente Nikolaus Karl Günther Nakszyński, al secolo Klaus Kinski? Uno psicopatico o un attore geniale? Un artista incompreso o un uomo irrisolto? E chi si cela dietro all’unico uomo al mondo che sia stato capace di definire pubblicamente Federico Fellini un «maiale grasso», Marlene Dietrich una «lesbica» e mandare a quel paese – ‘reo’ di averlo fatto attendere troppo a un provino – Roberto Rossellini?

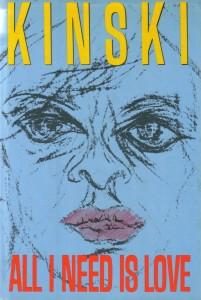

Carnagione bianca, volto scavato, grandi occhi vitrei, zigomi sporgenti, naso adunco e labbra carnose, rigate da una fitta cascata di capelli biondi, Kinski è stato innanzitutto una maschera, nella vita come sul set. Una maschera nera, s’intende. Kinski è stato anche un uomo violento. Ricorda Werner Herzog, regista e amico/nemico storico dell’attore – l’uomo che è riuscito a ottenere le sue migliori interpretazioni – che durante la lavorazione di Fitzcarraldo «notte dopo notte, colpito da accessi di furia, [Kinski] picchiava la moglie vietnamita trascinandola sul pavimento e sbattendola contro le pareti» e di come un suo assistente «ogni volta, verso le quattro di mattina, puliva con discrezione le tracce di sangue lasciate dalla donna». Si sprecano, inoltre, le testimonianze di chi fra gli addetti ai lavori è stato vittima, per futili motivi, dei suoi attacchi d’ira che, non di rado, raggiungevano la colluttazione fisica o di attrici letteralmente violentate sui set sotto gli occhi inorriditi della troupe.

Klaus e Natassja Kinski

Insomma, Klaus Kinski è stato un mostro, nella vita come nel cinema, un uomo votato e vittima del male, in perenne contemplazione di sé stesso (‘Io sono il mio solo dio, la mia sola giuria, il mio solo esecutore’); quel mostro per cui la stessa figlia Natassja (nata dal secondo matrimonio dell’attore con la poetessa Brigitte Ruth Tocki), nel rievocarne la morte, anni dopo dirà: «mi sono sentita triste per trenta secondi, poi mi è subito passata e non sono andata nemmeno al suo funerale». ‘Beghe di famiglia’ – si potrebbe pensare; e qualcuno, infatti, lo ha pensato. Ma quando nel 2013 Pola Kinski, figlia primogenita dell’attore, dà alle stampe L’amore di papà – una storia vera, (libro autobiografico sul suo rapporto col padre), la figura ‘leggendaria’ di Kinski subisce una inquietante riscrittura per assumere il volto subdolo e spietato dell’orco, laddove pedofilia, incesto e stupro, sono le forze impetuose che agiscono l’amore devozionale (e malato) di cui è oggetto la figlia, appena bambina.

Klaus e Pola Kinski

Anche la lunga carriera dell’attore non poteva che risentire dell’instabilità dell’uomo. Totalmente disinteressato al progetto cui partecipava – e che spesso più o meno intenzionalmente tentava di sabotare – Kinski, in realtà, ambiva a giganteggiare sullo schermo, collezionare il maggior numero di donne possibili e incassare un bel mucchio di quattrini. Sic et simpliciter. E di quattrini ne pretendeva tanti vista l’incapacità a gestirli – dissipandoli in festini, orge, ville e auto di lusso – al punto che, nonostante accettasse qualunque ruolo economicamente vantaggioso, già nel 1972 – stando a Herzog – per il doppiaggio di Aguirre furore di Dio, Kinski chiese (ma non ottenne) la stratosferica cifra di un milione di dollari e, sempre per motivi di denaro, – ricorda lo stesso regista – «ha rifiutato offerte da Kurosawa, Fellini e Pasolini, parlando sempre male di loro come feccia che non lo voleva pagare abbastanza».

Certo, Kinski è stato anche il re dei b-movies: western, thriller, horror; a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta sono poche le produzioni (soprattutto italiane e spagnole) che non smaniano per annoverarlo nei suoi cast. Se la pellicola prevedeva la parte del cattivo, il suo volto scolpito e rugoso era garanzia di perfetta adesione al ruolo. Attore di mestiere proveniente dal mondo teatrale berlinese dove già nel 1947 esordisce in opere di Jean Cocteau, la maschera di Kinski ha potuto contare su una straordinaria caratterizzazione mimica, capace di far riaffiorare sul volto, all’eco del ciak, l’intero spettro delle emozioni umane. Sommo nell’evocare sentimenti cupi nei ruoli del folle o disadattato ma altrettanto abile nel costruire un’espressione attorno a un guizzo di felicità o un momento d’intima tenerezza. Ed è proprio la sua grande intensità ad armare la mano ai detrattori che, da sempre, lo accusano di aver svenduto il suo talento senza curarsi delle qualità del film. La critica coglie nel segno: La belva (1970) di Mario Costa, La bestia uccide a sangue freddo (1971) di Fernando di Leo, Che botte ragazzi! (1975) di Bitto Albertini, Schizoid (1980) di David Paulsen, Venom (1982), di Piers Haggard e Nosferatu a Venezia di (1988) di Augusto Carminito – solo per citarne alcuni – sono film senza ambizione, operazioni a basso costo perlopiù sorrette sulla maschera proteiforme di Kinski.

La realtà è che Kinski fatica a ridursi dentro il ruolo, qualunque esso sia. Il suo ego smodato glielo impedisce e, dunque, lo ingloba, nullificandolo e, dove gli è stato permesso, ha nullificato l’intero progetto a cui è stato chiamato a partecipare. E’ il caso dello sfortunato Nosferatu a Venezia (1985) uscito nelle sale dopo una travagliata lavorazione costata tre cambi di regia, liti furibonde e rimaneggiamenti di ogni sorta, in cui l’attore, sfuriata dopo sfuriata, si è impossessato letteralmente della lavorazione del film pretendendo e ottenendo di avere l’ultima parola su tutto – sceneggiatura, cast, regia, luci e location – e di fatto compromettendo irrimediabilmente il film. «Sono come un animale selvaggio che è dietro le sbarre. Ho bisogno di aria, ho bisogno di spazio» – aveva detto di sé Klaus Kinski. Dalle sue parole s’intuisce l’insopprimibile esigenza di uomo imprigionato in sé stesso, di tracciare una linea di confine tra sé e gli altri, la necessità di smarcarsi da un mondo di cui lui – è intimamente convinto – non fa parte. E così è stato. Lontano da tutti l’attore muore il 23 novembre del 1991, per un arresto cardiaco, a Lagunitas in California dove da anni viveva da eremita. Le sue ceneri, per volere dell’attore, sono state sparse nell’Oceano Pacifico dal figlio Nikolai, unico membro della famiglia presente alle esequie. Si chiude così la controversa vita di un uomo maledetto e un artista da cui il mondo del cinema, senza ammetterlo, ha imparato molto. Un uomo che ha impegnato tutta la sua vita in una guerra totale contro un mondo da cui non si sentiva amato. Un uomo che nella rabbia ha trovato la sua più grande modalità espressiva. In fondo un uomo che – come esortava un altro celebre figlio della Polonia – ha fatto della propria vita un capolavoro. Nero.

Stefano Loparco

![[Rubrica: Italian Writers Wanted #12]](https://m22.paperblog.com/i/289/2897898/rubrica-italian-writers-wanted-12-L-cIVqIF-175x130.png)