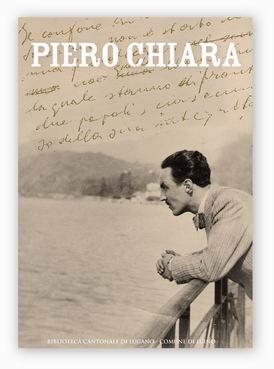

Ogni anno, più o meno in questo periodo, si torna a parlare di Piero Chiara esclusivamente in funzione del prestigioso premio per raccolte di racconti che da ventitré anni porta il suo nome (il vincitore di quest’anno verrà proclamato il 23 ottobre). Il cavallo di razza che fu l’autore luinese viene spesso dimenticato dai programmi scolastici e per molti resta solo uno sbiadito ricordo degli anni Settanta.

Ogni anno, più o meno in questo periodo, si torna a parlare di Piero Chiara esclusivamente in funzione del prestigioso premio per raccolte di racconti che da ventitré anni porta il suo nome (il vincitore di quest’anno verrà proclamato il 23 ottobre). Il cavallo di razza che fu l’autore luinese viene spesso dimenticato dai programmi scolastici e per molti resta solo uno sbiadito ricordo degli anni Settanta.

Eppure le cronache lucide di un certo modo di stare al mondo, in attesa, fra le pigre carte, il biliardo e le passioni dilatate dei paesini affacciati sul Lago Maggiore, hanno valicato spesso i confini della pagina per diventare film di grandi registi. Ad oggi sono dieci gli sceneggiati per il cinema e la televisione tratti da scritti di Chiara. Dietro la macchina da presa c’erano: Risi, Lattuada e Festa Campanile, a dirigere attori del calibro di Ugo Tognazzi, Johnny Dorelli, Walter Chiari e Ornella Muti.

Ma Chiara si dichiarò sempre scontento dell’attenzione che la settima arte riservava alle sue storie ad alto contenuto autobiografico.“Perché cedo i diritti dei miei romanzi al cinema? Perché i miei libri sono come il maiale per i contadini: non si butta via niente!”, usava dire. Nonostante avesse partecipato alla stesura di quasi tutte le sceneggiature sentì di non avere mai un reale controllo sulla piega che prendevano le rappresentazioni che, a suo dire, sfociavano spesso nel volgare. Secondo Chiara, passando alla pellicola avveniva “un’alterazione cromosomica” che dava vita “a una creatura imprevista e imprevedibile, viva se si vuole, ma non più mia”. Tuttavia, concordo con Paolo Mereghetti che, nella prefazione al saggio Come il maiale. Piero Chiara e il cinema (a cura di F. Roncoroni e M. Gervasini, Marsilio Editori), sostiene che “i film tratti dai racconti e dai romanzi di Chiara sono sicuramente migliori di quello che lo stesso scrittore riteneva”.

Questo è senz’altro vero per il film che Dino Risi trasse nel 1977, pochi mesi dopo la sua uscita, da quello che molti considerano il primo vero romanzo di Chiara, La stanza del vescovo. Lui stesso lo definì il suo unico romanzo “psicologico”; un ritratto malinconico ed enigmatico, come solo il lago sa essere, del vuoto di senso del dopoguerra. Il trentenne Maffei e il dott. Temistocle Mario Orimbelli, di una decina d’anni più anziano, si conoscono un tardo pomeriggio d’estate nel porticciolo di Oggebbio, sul Lago Maggiore. Il primo sta ormeggiando la Tinca, la sua barca a vela, mentre il secondo, reduce della guerra d’Etiopia e di anni di scorribande nel sud Italia, sta scontando con la noia il suo ritorno dalla moglie. I due passeranno l’estate sulla Tinca, veleggiando per il lago in lungo e in largo e tenendo come base Villa Cleofe, di proprietà della signora Orimbelli, il cui cognome da nubile oggi non si dimentica: Berlusconi. Incuriosito da Matilde, la bella cognata dell’Orimbelli, vedova del fratello della moglie, sposato per procura e dato per caduto in Etiopia, tra una mini crociera e l’altra Maffei accetta di dormire nella stanza che fu di un defunto vescovo del ramo Berlusconi.

Intra, Pallanza, Luino, le Isole Borromee: l’improbabile coppia di amici solca voracemente le acque alla ricerca di donne e di una nuova giovinezza, convinti che le guerre li abbiano derubati degli anni migliori; ma hanno già sul palato la consapevole amarezza che è già tardi per queste imprese. Un omicidio in villa e l’autunno che scende sul lago faranno il resto. La voragine emotiva del dopoguerra sembra placarsi nel film di Risi che, nonostante i riferimenti bellici, pare costruire uno scenario anacronistico a quello di Chiara. Non so se l’abbigliamento anni Settanta di Maffei sia stata una svista volontaria ma aveva ben poco dell’ambientazione originale. Per fortuna Risi si concentra sull’acqua e non perde mai il ritmo dei giorni che passano sul lago. L’Orimbelli ha il volto del mitico Tognazzi (già protagonista di Venga a prendere il caffè da noi, l’adattamento de La spartizione) il quale, nonostante si discosti dalla fisicità descritta da Chiara, riesce a rendere magnificamente l’intima energia del personaggio.

Le sue espressioni edoniste, sommate alla parlata indolente e passionale al tempo stesso, trascinano sullo schermo l’Orimbelli chiariano che, fragile spaccone, come le salamandre non possono stare senz’acqua, non può vivere senza amore. Certo non sono pochi i tributi concessi al Tognazzi personaggio. Sulla banchina del porto di Oggebbio, con quel suo completo panna, il polso piegato e l’accento lombardo pareva gettar le basi per interpretare il Renato Baldi de Il vizietto (Molinaro, 1978). Come non riconoscere il proprietario del night La cage aux folles nella prima cena con Maffei a Villa Cleofe. Quel modo di tirar su la minestra anticipò di un anno la celebre cena con i futuri suoceri francesi. Anche la preparazione del cous-cous d’Abissinia a passo di danza e con indosso un grembiule fiorato sembra ricalcare i momenti ai fornelli de La grande abbuffata (Ferreri, 1973). Risi cavalca anche la spiccata verve erotica di Tognazzi aggiungendo battute a sfondo sessuale non presenti nel libro ma conservando il sospiro del divertente leitmotiv chiariano, “come siamo deboli!”.

Nonostante tutte queste concessioni Tognazzi, non solo non sottrae nulla all’Orimbelli, ma lo colora di una tonalità complessivamente aderente all’originale. Il Maffei, interpretato dal francese Patrick Dewaere – morto suicida qualche anno dopo – e la Matilde di una giovane Ornella Muti vivono della luce riflessa dal calzante Tognazzi. La cognata risulta decisamente più provocante e calcolatrice di quella raccontata da Chiara: si esibisce in spogliarelli, autoerotismo e, addirittura, in un amplesso con Maffei che chiude il film ma non compare nel libro. Omissioni e aggiunte sono quasi obbligate ma, in definitiva, per la creatura “imprevista e imprevedibile” di Risi si può, a mio avviso, parlare di un felice adattamento.