Era la prima volta che io (Fabrizio) andavo a vedermi il Roadburn Festival, ma la seconda che passavo qualche giorno a Tilburg, città universitaria olandese (fu un grande centro della prima rivoluzione industriale, quella del tessile) che a settembre dà vita a un’altra manifestazione, più indie-chic: l’Incubate. Volo low cost per Amsterdam, un’ora e mezzo di treno (l’efficientissima rete ferroviaria dei Paesi Bassi) e il gioco è fatto. Il grosso del Roadburn si svolge a cinque minuti dalla stazione, in pieno centro, in un locale iper-attrezzato che si chiama 013 e ha 3 piani e 3 palchi (che garantiscono concerti a ciclo continuo senza attese). Quest’anno è stato utilizzato anche il Cul De Sac (a tre secondi dallo 013), un bar con un palco, del quale si serve anche l’Incubate (ci suonò una pessima Zola Jesus, ad esempio). L’Het Patronaat è parte (non più consacrata, specie dopo il festival…) della chiesa (goticissima) di San Giuseppe (qui sono di matrice cattolica): si trova a un secondo esatto dallo 013 ed è l’unico vero neo dell’organizzazione olandese, perché – da profano – non sembra essere proprio l’ideale in termini di sicurezza. Non dimentichiamo l’antistante V39, che si tramuta in un vero e proprio negozio di dischi, cinema e sala conferenze.

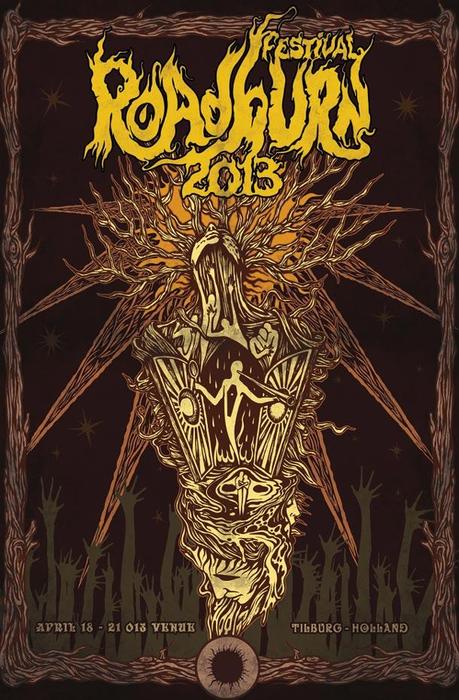

Negli ultimi anni il Roadburn è cresciuto tantissimo. Dieci anni fa c’erano un palco e quattro gruppi, oggi ci sono intere comunità on line e off line (un’etichetta, per esempio) attorno ad esso, suonarci è un obiettivo da raggiungere per le band, anche solo per tutto il merchandise che riusciranno a dare via, a meno che non conosciate un altro posto dove i nerissimi Cough riescono a vendere anche le mutande. Gli artisti sono coinvolti in veste di curatori, l’apertura mentale è superiore a quella di molti eventi metal europei e americani: è ovviamente il regno malefico del doom, ma quest’anno – per dirne una – c’era ad esempio un filone krauto evidente, oltre che una sezione “cinematografica” che ha valorizzato progetti di natura “ambient”. Le parti in corsivo sono mie e integrano il resoconto di Marilena con qualche band che lei – massima e incontestabile autorità vivente sull’argomento – non ha visto.

Giovedì 18 Aprile 2013

Rieccomi al Roadburn Festival, ormai una specie di tradizione, la primavera non è primavera senza la “calata” in Olanda per una full-immersion di musica. Ho il biglietto per tutti e tre i giorni canonici (giovedì, venerdì e sabato) più il post-festival, detto Afterburner, alla domenica.

Come al solito quattro giorni stra-pieni di band e spettacoli da vedere, visto che il bill di quest’anno è immenso. La lista, resa nota un po’ di tempo fa, era da smarrimento. Un richiamo alla realtà è arrivato, pochi giorni prima del festival, dalla pubblicazione “chiave”: il temibile “running order”. Li sono cominciati i rimpianti, perché già si poteva prevedere cosa si sarebbe dovuto saltare o verosimilmente ci si sarebbe persi, o per le sovrapposizioni oppure per lo squilibrio delle dimensioni dei locali a disposizione: il teatro molto grande del Main Stage, la sala della Green Room e la famigerata ex-Bat Cave, ribattezzata Stage01 ma sempre esageratamente angusta, al centro 013 Poppodium. Fuori, l’ambience da chiesa sconsacrata di Het Patronaat. Purtroppo la logistica è un problema grosso anche per i maghi del Roadburn, ma l’offerta è talmente varia e, soprattutto, l’atmosfera del Roadburn Festival è così caratteristica che, anche se si sa che si perderanno tante occasioni, il gioco (viaggio, trovare dove dormire e, di questi tempo va detto, del costo del biglietto) vale la candela.

Il mio primo giorno inizia con un primo tuffo nella psichedelia con i Black Bombaim, portoghesi, che da vivo, nella Green Room, mi sembrano molto più pesanti che su disco. I tre stregano tutti, dedicandosi alla tessitura di jamming psichedelici lunghi e articolati, in pura adorazione Hawkwind, tratti dall’ultimo album Titans e dalle uscite precedenti.

Dopo una dose generosa di trip retrò è il momento di spostarsi, di poco, e passare al Main Stage, dove suonano i Pallbearer, doomster americani forti di un bell’album di debutto, Sorrow And Extinction, uscito l’anno scorso. Il loro stile è molto tradizionale, i riff sono pesanti, malinconici ma caldi, e la musica incede cadenzata e funerea come da moniker. La mia impressione, però, è che i quattro, e specialmente il cantante, siano quasi intimiditi dal luogo. Come dar loro torto? Lo stesso giorno arriva la notizia che terranno un altro show durante l’Afterburner per sostituire i Diagonal, che non potranno essere presenti.

Non so come (ma solo perché oggi pomeriggio non tutti sono arrivati), ma riesco ad entrare nello spazio ristretto in fondo allo Stage01 e posso ascoltare decentemente alcuni brani dei francesi Crown, che bastonano i presenti con il loro sludge-doom metal, atmosferico sì, ma devastante. Ho il loro primo cd, bello, ma dal vivo sono tutta un’altra cosa!

Una fuga e la salita all’Het Patronaat permette di catturare almeno l’inizio dell’esibizione dei The Atlas Moth, di Chicago. Ho un po’ di curiosità per questa band parecchio legata alla scena black metal americana, i cui membri hanno (avuto) a che fare con alcune delle band di metal satanico più “cattive” degli USA, come Von e Krieg. I The Atlas Moth, però, coinvolgono l’audience con il loro stile atmosferico e di grande intensità, che mischia passaggi melodici con sferzate pesanti, sia nei suoni sia nelle parti vocali, molto varie.

La partecipazione al festival dei Penance, storica band americana di heavy doom tradizionale, impone un’altra fuga al Main Stage. Membri dei Penance sono nei Dream Death, altro gruppo storico che ha appena pubblicato un nuovo album (Somnium Excessum) e che aprirà il secondo giorno. I Penance annunciano che non suonano assieme dagli anni Novanta! Un amico musicista dice che si vede che non sono abituati. Ad ogni modo regalano una sfilza di ballate doom che ricreano nel buio del Main Stage un’atmosfera da club del profondo Maryland dei tempi in cui il doom era ancora di nicchia. Mi è piaciuta in modo particolare l’intensità dell’interpretazione del cantante, con la sua voce poco meno roca di Wino e un’attitudine tra rabbia e svacco alcoolico.

Altra corsa all’Het Patronaat per cogliere almeno l’inizio dei Royal Thunder e apprezzare la carica di potenza e melodia di questa band statunitense dalla Georgia (stessa scena di Black Tusk, Kylesa, Baroness…), dove la bella voce molto passionale della cantante Mlny Parsonz è sostenuta da un blues-doom basato su riff classici ma ben costruiti.

Non che odi i Royal Thunder, semplicemente sono troppo tradizionalisti per me. La forza della loro esibizione (con un uomo in meno) è tale, però, che sono tra i vincitori del primo giorno, specie la Parsonz, commovente ed emotiva, che preferirò alla cantante dei Witch Mountain.

Il ritorno al Main Stage serve per immergersi nell’esperienza tossica di Gravetemple, cosa che mi farà purtroppo perdere la dose di doom dei Pilgrims. Devo dire però che lo show dei Gravetemple (Attila Csihar, Oren Ambarchi e Stephen O’Malley) merita: circa cinquanta minuti di incubo sonico in pieno stile Sunn O))), caratterizzato da un crescendo di combinazioni ed elaborazioni della voce impressionante di Attila, indiscusso dominatore della scena. La sua voce mostruosa e magica muta come il virus HIV: viene registrata e immediatamente sovrapposta ai vocalizzi che seguono e al feedback montante di drone e noise prodotto dai compari Oren e Stephen. Oren Ambarchi si esibisce anche alle percussioni (un gong, ad esempio) e pure alla batteria (furiosa) nell’ultima parte del set, anche se, purtroppo, non sufficientemente amplificata e viene coperta dal resto.

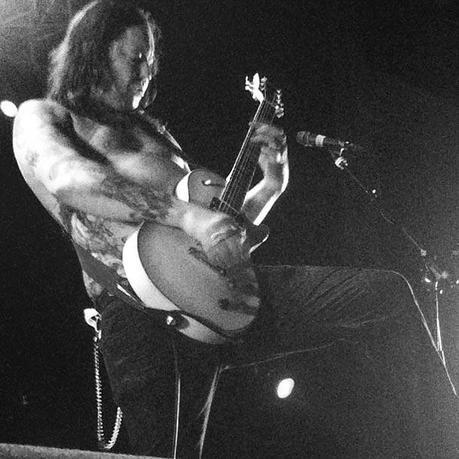

A confronto dell’ipnosi nera dei Gravetemple, gli High On Fire, che seguono sul palco del Main Stage per il primo dei loro due show, sembrano un po’ un balsamo. Matt Pike è una macchina macina-riff instancabile, ben nota agli habitué del festival, e tiene banco senza difficoltà con la sua verve sfrontata, suonando a torso nudo con la sua voce roca alcoolica mentre con la sua band propone l’intero album di debutto (The Art Of Self Defense, 2000).

Altra migrazione alla volta del Patronaat, ma per restare nella profonda America, anche cambiando completamente stile. Catturo la coda dell’esibizione acustica psych-folk di John Baizley (cantante/chitarrista dei Baroness, ospite anche in veste di cover artist, con una mostra dei suoi celebri lavori) e Katie Jones, che interpretano brani di Townes Van Zandt. Ballate folk malinconiche, struggenti, e Baizley sembra davvero un giovane in tuta da lavoro sull’aia di una farm, a suonare il suo banjo (qui la Gibson, appena elettrificata), cantando con Katie Jones che lo accompagna anche con il violino. La partecipazione al festival di Baizley è emozionante per l’artista, anche perché arriva dopo lunghi mesi d’ospedale in seguito all’incidente pauroso che aveva coinvolto i Baroness in tour l’anno scorso.

Le atmosfere malinconiche, cariche di nostalgia e struggimento, vengono riprese e però coniugate in modo un po’ diverso da alcune band che seguono in questa prima serata e che riesco a vedere in parte (compatibilmente con la folla, che è andata crescendo). Ad esempio nel Main Stage i Primordial, dall’Irlanda, offrono uno show un po’ inusuale per il festival, con il loro folk black metal epico, molto intenso, e i loro testi ispirati a poeti e bardi irlandesi vecchi di secoli. Oppure i Mournful Congregation, paladini australiani del doom-death metal, potentissimi, funerei e dolenti, con un basso che fa vibrare le budella, chitarre che ululano con la voce malinconica di un violoncello e il growl del cantante Damon Good, che fa calare un antico velo di morte su tutti quelli che sono entrati nella Green Room.

Stanca morta (ormai è notte fonda), faccio un tentativo di risollevare il morale con un’infusione di blues rock bollente dei The Midnight Ghost Train, ma purtroppo questi rockers americani sono nella sala impossibile Stage01, la peggiore, piccolissima, stra-piena e, soprattutto con un bel po’ di gente fuori, un po’ frustrata (e siamo solo all’inizio) che vorrebbe entrare ma non può.

Sinceramente non me la sento di calarmi un’altra malinconia con i Mourning Beloveth al Patronaat, troppo tutto insieme in una stessa sera! Provo allora a dirigermi verso la Green Room, almeno per riuscire a vedere dal vivo la furia degli Herder. Ma anche lì la sala, non molto grande, è già strabordante, riempita subito da parecchia gente fuoriuscita dal Main Stage, dove suonano i The Psychedelic Warlords. Ascoltare i riff di questi delinquenti olandesi da fuori, attutiti dal rumore esterno, è come non sentirli, e vedere la massa della gente dentro che ribolle come lava è un po’ frustrante. Tanto vale chiudere qui.

Ho saputo poi che gli Herder hanno scatenato un fenomeno non molto tipico al Roadburn, il pogo forsennato. Compiranno poi il miracolo anche i Satan’s Satyrs e gli Antisect nei giorni dopo.

Che altro mi sono persa e che avrei voluto vedere? Eh, Lântlos, Pilgrim, Castle, Lord Mantis, Maserati, Intronaut…

I Maserati li ho visti io: di fatto sono una delle tipiche creature degli anni Zero, figli bravissimi dei Neu!, ma amici degli indie: il loro concerto è tecnicamente e ipnoticamente quasi perfetto. Sugli Intronaut, invece, non ho avuto modo dalla mia posizione di farmi un’opinione chiara.

Nota di colore: l’apparizione per strada dei Dark Tranquillity, che non sono qui per suonare e che restano fino a domenica, andando a vedersi gli amici Spiritual Beggars.

TopVenerdì 19 Aprile 2013

Distratta dall’incontro con un po’ di amici nella zona del merchandise, strapiena di gente, arrivo a salire le scale del Patronaat un po’ troppo tardi per l’esibizione dei Dread Sovereign, il gruppo heavy doom di recente formazione che coinvolge membri dei Primordial e che in occasione del festival presentava ufficialmente l’ep di debutto in vinile, edizione limitata.

Allora mi dedico di nuovo allo sport ufficiale del Roadburn, la transumanza da una sala all’altra. Tocca al Main Stage per vedere i Dream Death, esponenti storici della scena heavy doom-death USA della costa Est e strettamente legati ai Penance (praticamente, dice la storia, si tratta della band che ha preceduto la nascita dei Penance, alla fine degli anni Ottanta). L’uscita recente del nuovo album, prodotto della reunion nel 2011, mi aveva incuriosito, e in effetti l’esibizione sul palco del Main Stage merita. Vengono proposte ballate heavy doom potenti che hanno in fondo una minima componente death metal e che invece mostrano un’impostazione retrò accentuata, che sicuramente ricorda, almeno nei riff, quanto proposto il giorno prima dai Penance. La band non ha molta presenza scenica ed è un po’ statica, però la gente è calorosa. Purtroppo la sala gigantesca del Main Stage non è molto piena. Perché? Perché nonostante manchi ancora un bel po’ di tempo, in strada, fuori dal teatro si è formata una coda assurda per salire all’Het Patronaat, dove suoneranno i Kadavar. La coda non si muove più di tanto perché la sala, ampia sì, ma di capienza limitata, non può accogliere più gente.

Devo dire che l’anno scorso, ossia quando l’organizzazione ha iniziato ad utilizzare l’Het Patronaat come alternativa al bel Teatro Midi in via di ristrutturazione, non mi era capitato mai di vedere una fila del genere. Chiaramente l’Het Patronaat non era il locale adeguato per far suonare una band di fortissimo richiamo come i Kadavar, che probabilmente avrebbero riempito completamente il salone enorme del Main Stage. La fama del gruppo, costruita con un uso molto sapiente del look, le barbe e le giacche hippy pazzesche, con un album nuovo in uscita, ma soprattutto con la qualità eccezionale dei concerti, avrebbe dovuto suggerire una diversa collocazione, per dare un contentino ai tantissimi che non l’avevano mai vista e che sono rimasti fuori. Per capire cosa vi siete persi, conviene leggere il resoconto di HP Taskmaker su The Obelisk. Vi morderete le mani, ma vi sarete anche risparmiati almeno una delle ore a cuocere nella sala dell’Het Patronaat che, seppure molto bella, diventa un forno appena si riempie un po’ a causa di un sistema di ventilazione che evidentemente è molto sotto-dimensionato. Ma almeno quest’anno, rispetto al 2012, c’è la nuova scala come uscita di emergenza. Comunque per un po’ la via davanti al teatro resta piena di gente che non può entrare, che non ha altri concerti da seguire (nel frattempo anche i Dream Death hanno finito e i Tombstone non hanno ancora iniziato) e che, per lo meno, si gode il sole.

L’orrenda saletta dello Stage01 almeno per oggi è occupata dalla proiezione continua della selezione di vecchi film horror “The Electric Grindhouse Cinema”, iniziativa ideata dagli Electric Wizard. Questo, infatti, è il loro giorno in veste sia di musicisti sia di curatori, ribattezzato The Electric Acid Orgy.

Bevo io la millesima birra al cinema mentre passano pellicole di culto con suore rasate a zero che frustano altre suore (chi può, dica che film era) e altre amenità, commentate da Aderlating, progetto collaterale di Gnaw Their Tongues, qui al servizio della visione e quindi poco giudicabile.

Evito i Sabbath Assembly, che avevo già visto due anni fa al Teatro Midi, e invece corro alla Green Room per scoprire i Tombstoned, un giovane ed oscuro trio finlandese capace di evocare il sound grezzo e le atmosfere retrò dei Witchcraft con grande spontaneità. Anche la voce del cantante ha una leggera dissonanza che ricorda un po’ Magnus Pelander, mentre i riff dei Tombstoned, caldi e riverberati (ma senza esagerare), hanno la potenza che anche i Witchcraft hanno sfoderato appieno nell’ultimo, bellissimo album.

I Sabbath Assembly li ho visti io, nonostante l’ultimo disco, d’impronta quasi folk, non mi abbia convinto proprio completamente. Decisa e carismatica la bassista-cantante, ma impagabile soprattutto la performance recitata di Genesis P-Orridge sul palco (è ospite anche su album), con treccine bionde tipo Jamie Lee Curtis quando fa Inga in Una Poltrona Per Due.

Altra corsa al Patronaat, ancora soffocante per l’umidità, e mi godo, pur sudando, una buona parte del concerto dei Witch Mountain, band che ormai seguo da un po’ di anni. Il blues doom pesante e passionale dei Witch Mountain, da Portland, Oregon (cioè, da una delle scene doom più fertili degli USA) risulterebbe bollente anche con un minimo di aria in più ed una temperatura meno insopportabile. Non oso pensare come sia sullo stage con l’apparato di luci incandescenti. Ad ogni modo Uta Plotkin, con la sua voce eccezionale e il look da ragazzina, è una vera strega e, ancor più che su disco, regala un’interpretazione strepitosa, fiancheggiata da una bella squadra di musicisti che fanno onore alla scena da cui provengono e che, per ragioni anagrafiche (i Witch Mountain sembrano piccoli, ma sono in giro dagli anni Novanta) hanno contribuito a creare. Tra l’altro Nathan Carson, drummer fondatore della band e pure proprietario e gestore di una delle più attive agenzie di promozione per la scena doom-sludge-stoner underground negli USA, Nanotear Booking Agency, terrà anche una delle master classes, prevista per il giorno dopo appena prima dell’inizio della giornata di concerti, dedicata ad eviscerare le problematiche che le band underground possono incontrare nell’organizzazione di un tour negli USA. Ci andrò.

Tornando ai concerti, si cambia registro di doom, passando dal blues palpitante americano alle atmosfere cupe, muschiate e retrò del doom britannico dei Witchsorrow, molto bravi, ormai forti del secondo album. Li avevo visti la prima volta nel 2010, al Loud Howls festival a Londra, poco dopo esser stati “scoperti” da Rise Above Records e con la vecchia formazione. La nuova line-up include il batterista vulcanico David Wilbrahammer, che conosco dai XII Boar, sludge rockers inglesi devastanti e simpatici che vorrei fortissimamente vedere dal vivo prima o poi.

Mi piacerebbe ascoltare i Witchsorrow fino alla fine, visto che ho anche i loro dischi, ma nel Main Stage cominciano i divi Uncle Acid And The Deadbeats, altra band britannica giunta al successo un po’ come i Kadavar, all’improvviso, e come i tedeschi in questione, totalmente e smaccatamente dedita a sonorità retrò. Il teatro è traboccante di gente all’inverosimile (ricordo un pienone del genere per gli Sleep o quando è venuto John Garcia dei Kyuss), tutti curiosi di sentire ed anche di vedere questi retro acid rockers dalle melodie un po’ sognanti e un po’ maliziose. E iniziano bene, con i brani più trascinanti del secondo album Blood Lust e di quello nuovo, Mind Control, e poi un’alternanza di mood e ritmi da intimo a più scatenato. Colpisce però la relativa sobrietà degli effetti di luce che accompagnano questo concerto. Nel festival molte band dedite alla psichedelia hanno vortici di luce e di proiezioni sul retro conformi al tema, ma con gli Uncle Acid l’assetto scenico è un po’ monotono. Non completamente soddisfatta dallo show (non so cosa mi aspettassi, però però…), mi preparo spiritualmente per spararmi una dose super di sludge-drone macina-ossa coi britannici Moss, prima di abbandonarmi alle melodie dei Les Discrets, ma è impossibile avvicinarsi alla Green Room. Allora via di corsa alla chiesa sconsacrata di Het Patronaaat sperando di riuscire ad entrare almeno lì, per vedere i francesi strettamente imparentati con gli Alcest di Neige, che quest’anno è artist-in-residence per Roadburn (e quindi immagino abbia coinvolto le altre band del suo Paese, Crown e Lântlos). Il concerto dei Les Discrets è molto bello, per le melodie, gli arrangiamenti, la voce, tutto (ma io non faccio testo, tra loro e gli Alcest li ascolterei per ore) e forse anche un pochino più “metallico” che non su disco. Perciò l’acquisto dei dischi nel piano sotto è obbligatorio. Ma non finisco di ascoltare l’intero concerto perché un amico mi manda un sms dicendomi “corri perché i Pretty Things al Main Stage stanno facendo un concerto da paura!”. Obbedisco! Avevo scelto Les Discrets invece della reunion di questa band leggendaria degli anni Sessanta perché volevo evitare di dover sentire un clone dei Rolling Stones e vedere una specie di riesumazione penosa. Invece i Pretty Things (la cui formazione ancora include membri originari, il fondatore chitarrista Dick Taylor e Phil May alla voce), non solo hanno riportato l’intero pubblico del Main Stage indietro nel tempo con il loro retro rock’n’roll travolgente, sfrontato e freschissimo (alla faccia dell’aria un po’ da “nonni”), ma hanno clamorosamente sforato, a furor di popolo, con un bis bello sostanzioso. Vedere metallari, e anche Jus Oborn degli Electric Wizard (ce l’avevo a fianco!), fare headbanging seguendo i The Pretty Things fa una certa impressione! È stato uno dei concerti più trascinanti del festival, ed una bella sorpresa, anche per gli organizzatori. Un po’ di relax, un po’ di caffeina e del cibo, altro tentativo di entrare nella Green Room per sentire i Cough, ma niente da fare. Per fortuna li ho già visti varie volte e li rivedrò presto, durante il loro tour europeo.

Nel mezzo ci sono stati anche gli Hexvessel di Mat McNerney, band anglo-finlandese dedita a un’affascinante combinazione di folk e psichedelia, che si rivelerà essere tra le più accessibili di tutto il festival, ma con gran gusto (segnaliamo la presenza di Rosie dei Purson sul palco, salita per eseguire una cover della Plastic Ono Band). Lo sludge dei Cough, invece, ha avuto pregi e piccoli difetti: il gruppo è un potentissimo cementificio, ma – paradossalmente, visto ciò che mi dicono di loro – avrebbe bisogno di un po’ più di marciume, imperfezioni e fischi, per quanto – come da copione – nulla di tutto questo manchi.

Beh, poi è arrivata presto l’ora dei mostri Electric Wizard, il cui set, di un’ora e mezza, ha visto l’esecuzione di vari brani ormai classici (non ricordo la sequenza, ma c’erano “Witchcult Today”, “Drugula”, “Legalise Drugs And Murder”, Black Mass…) rimbombanti nelle volte del Main Stage, forse un po’ trascinati da un jamming ossessivo, che però contribuiva a creare ipnosi di massa, insieme ai giochi d’immagine proiettati sullo schermo costruiti con spezzoni di vecchi film retro-horror italiani di culto (che io non so nominare, ma gli appassionati del genere sì).

Non ci provo neanche ad affrontare la coda per andare a vedere i Goat, ma mi preparo, molto in anticipo, nella saletta della Green Room per vedere il primo concerto dei Satan’s Satyrs, il trio lo-fi della Virginia che mescola punk, noise rock, retro acid rock, doom, e cattiveria a pacchi. Sono travolgenti, producono mitragliate di riff strampalati, da hendrixiani a crust, cambi di tempo strambi, il frontman bassista biondino e con l’aria da ragazzino canta sguaiatamente e se ne frega. E la folla nella Green Room, che si è riempita prestissimo ed è traboccata, si diverte un mondo, ulula ed – ohibo! – si trasforma in una massa ribollente di pogo. Alla fine, recupero il mio vinile di questi tre pazzi, vengo a sapere che le loro cassette precedenti, ormai esaurite, saranno ristampate presto in vinile, vado ad origliare l’ultimo brano dei Psychic TV che stanno finendo nel Main Stage, e mi trascino a dormire, abbastanza a pezzi per la giornata lunghissima.

Quello che ho visto degli Psychic TV di Genesis P-Orridge mi ha deluso, tanto che me ne sono andato via: in linea con l’impostazione psichedelica della giornata, ma troppo tranquillo e senza sussulti (almeno finché non mi sono stufato), al contrario del loro concerto italiano del 2009 a Padova, davvero rock’n’roll. Mi hanno sorpreso invece gli Amenra, i quali – per quanto di prevedibile scuola “Neur/isis” – hanno quasi tirato giù il Patronato: inarrestabili, giganteschi, spietati.

Stasera in giro, oltre ai Dark Tranquillity, c’era pure il leader degli Enslaved, vichingo come non mai.

TopSabato 20 Aprile 2013

È arrivata la terza giornata super-intensiva del festival, che viene decisamente risparmiato dal maltempo. C’è quasi sempre un bel sole, e la nuova ampia tettoia trasparente, sotto cui sono stati posizionati gli stand esterni del cibo (tra le novità di questa edizione), per fortuna serve solo per breve tempo. Invece la gente fa la festa alle panche da pic-nic sistemate fuori.

La mia personale terza giornata comincia non con un live ma con un seminario. Ormai il Roadburn, tra concerti con sessioni parallele, mostre di arte grafica, sessioni di cinema e pure conferenze, seminari e master classes, somiglia sempre più ad un congresso! Fa un po’ impressione. Però… perché no? Il seminario che seguo è in una sala della Hall Of Fame, ricavata dalla ristrutturazione di grossi magazzini delle ex-Ferrovie a circa 5-10 minuti a piedi dal sito del festival. La tematica di oggi è certo di grande interesse per le band europee in special modo, ma non solo, visto che tratta di vari problemi molto concreti che chi fa parte dell’underground può incontrare nell’organizzazione di un tour negli USA ,sia che venga fatto in modo totalmente diy sia tramite agenzia. Ma quanto detto ha implicazioni anche per le modalità di touring in senso lato. A tenere il seminario, di circa un’ora, è Nathan Carson, drummer fondatore dei Witch Mountain e manager della Nanotear Booking Agency. Uno degli aspetti interessanti del discorso, non a caso, è che Nathan parla con cognizione di causa sia come agente, ormai di lunga esperienza, sia come musicista underground che ha visto gli aspetti logistici, molto diversi tra loro, americani ed europei. Peccato che il pubblico fosse veramente scarso.

Torno alla musica e riesco a vedere la seconda parte del concerto dei Black Magician dal fondo del salone del Patronaat, che all’inizio della giornata è già rovente. I britannici fanno vibrare le vetrate istoriate di questa chiesa sconsacrata con il loro doom occulto e possente, ispirato allo stile dei Cathedral e impreziosito dal suono dell’organo, cosa che piace a noi che amiamo gli Abysmal Grief. Li avevo visti l’anno scorso al Dublin Doom festival, poco dopo l’uscita dell’album di debutto, Nature Is The Devil’s Church, in vinile rosso sangue, e sono sempre più bravi. Un bis di questo bel doom da brughiera e cimiteri muschiosi nella nebbia ci sarebbe stato bene.

Ma ci sono gli Alcest che suonano nel Main Stage, per lo meno in un ambiente aerato. Il teatro non è stra-pieno, ma c’è comunque parecchia gente che segue le chansons intensamente melodiche ed eteree dei francesi. Il concerto, l’ennesimo che vedo, è bello e struggente e presenta brani tra cui riconosco quelli dall’ultimo album Les Voyages De L’âme. Sembra incredibile l’idea che questi musicisti suonassero nei Peste Noire!

Non credo serva a nessuno che io precisi la forte impronta shoegaze e wave del concerto degli Alcest, ma nel dubbio… Ho visto anche i Camera (vedi alla voce Maserati).

Fuori c’è clima primaverile e i metallari, orrore, prendono il sole! Mi dirigo al Patronaat per la curiosità di vedere come suonano dal vivo i Ruin Of Beverast, tedeschi, nominalmente indicati come band di doom-black metal atmosferico. Avevo sentito alcuni brani prima di partire che non mi avevano fatto capire molto di questa band, ma non riesco ad entrare nello spirito. Forse anche perché non vedo l’ora di andare a seguire il concerto dei mitici animali da palude Wo Fat, confinati, incredibilmente, nello spazio angusto dello Stage01. E per l’ennesima volta odio quella sala. È impossibile perfino avvicinarsi alla porta per la folla che riempie anche il corridoio, e mi chiedo ora più che mai perché una band del genere sia stata collocata lì e non in una sala più accogliente e consona alla fama di questo trio americano, non solo per i musicisti stessi ma anche per la grande quantità di gente che vuole sentirli e mostrare loro un po’ di affetto. Niente da fare. Andate di nuovo a rileggervi i commenti di HP Taskmaker su The Obelisk.

Non amando particolarmente i Cult of Luna, che stanno per iniziare nel Main Stage, non mi resta che tornare al Patronaat per attendere l’inizio del concerto di un’altra band storica, gli Antisect, band britannica leggendaria degli anni Ottanta che mescolava hardcore punk-crust anarchico e metal. Il concerto è esplosivo, forse anche foraggiato dalla scomparsa recente della Thatcher, l’atmosfera incandescente in ogni senso e il pogo inevitabile.

Manco io amo i Cult Of Luna, ma – dato che non li rivedrò mai più – mi godo live l’inizio col botto di Vertikal (la doppietta “The One” e “I, The Weapon”), che è perfetto per aprire il concerto. Questi signori sono estremamente professionali (anche per quanto riguarda luci e visuals) e convinti (specie il cantante), nonostante questa storia dei due batteristi lasci il tempo che trova. Il loro limite, almeno con me, è quello di sbilanciarsi troppo sui ghirigori post-rock e poco sull’impatto, che dal vivo è davvero devastante, quando c’è. Chapeau.

Si emerge dagli Antisect accaldati, spossati ma contenti e ci si ferma a scambiare quattro chiacchiere con un po’ di gente. Segue il classico e balsamico pieno di caffeina e bibite fresche prima di fare altri tentativi di andare a vedere qualcosa nelle sale minori, ma è dura. Mentre nel Main Stage suonano di nuovo gli High on Fire, si riesce ad entrare nella Green Room per sentire qualche brano di Jess & The Ancient Ones, dalla Finlandia, esponenti di quella corrente di occult retro-rock con cantante femminile che adesso va alla grande.

Breve inciso per dire che io ero di nuovo con Matt Pike e un altro miliardo di persone al Main Stage: l’unico gruppo acclamato dal pubblico introverso (ai concerti nessuno canta o fa altro, di solito: è gente doom) del Roadburn è stato proprio il suo questa sera, e Matt ha ringraziato con una “Rumors Of War” terremotante, come scriverebbe Beppe Riva. Dimenticavo: Desmond Wayne Kensel è talmente figo che la cosa dei due batteristi dei Cult Of Luna fa ancora più ridere.

Sarà roba già sentita però i finlandesi Jess & The Ancient Ones sono bravi: Jess ha una bella voce e i brani sono divertenti. Sono contenta di capitare proprio quando viene proposta la canzone che mi piace di più, “Astral Sabbath”, dal nuovo ep della band. A un certo punto, con fatica, si fende la folla compatta e si migra al Main Stage, perché ci sono i Die Kreuzen, altra band hardcore punk leggendaria dagli USA. La loro presenza è quasi scontata visto il blitz del frontman Dan Kubinski a cantare con i Voivod l’anno scorso, e l’album di tributo ai Die Kreuzen nel 2005. Oggi suonano il loro primo concerto in un Main Stage un po’ vuoto, o comunque non pieno quanto sarebbe giusto. Molta gente è fuori al fresco, a mangiare, e soprattutto a fare la fila, senza speranza, per l’altra grande band che suona, al Patronaat, quasi in contemporaneo con Die Kreuzen, ossia gli Elder. Forse sarebbe stato meglio sistemare le cose al contrario, visto che troppa gente ha perso quello che è stato descritto come un concerto memorabile.

Un assaggio di nero pessimismo degli Ash Borer nella Green Room stra-piena è dovuto nell’attesa che il forno Het Patronaat si svuoti. Entro boccheggiando per prendere il posto per vedere i Satan’s Satyrs nella loro seconda esibizione. Il salone è già pieno di gente, seduta per terra per riposarsi e grondante di sudore. Molti arrivano a brasare dopo aver visto l’inizio dei Godflesh al Main Stage. Chi non era riuscito ad entrare al primo ristretto concerto dei Satan’s Satyr ieri, spera di recuperare stavolta. In realtà in quest’occasione il trio “retro doom punk” della Virginia suona un tributo ai Blue Cheer e in onore della scomparsa, pochi anni fa, del frontman Dickie Peterson. Un po’ di gente, che non aveva colto l’annuncio sul sito del festival, rimane un po’ delusa. Però il concerto è molto bello perché i Satan’s Satyrs hanno la stessa freschezza e lo stesso suono grezzo e sfrontato dei Blue Cheer.

Avevo visto i Godflesh al Primavera Sound l’anno scorso e li rivedo stasera rifare per intero Pure. G.C. Green e Justin K Broadrick, come in Spagna, si piazzano all’estrema sinistra e all’estrema destra del palco, in mezzo le immagini apocalittiche degli artwork della band. Broadrick si giostra tra chitarra, voce e una per lui “vincolante” drum machine contenuta nel suo Apple Computer. L’esecuzione non ha particolari sbavature (il basso di Green dev’essere fatto con corde del diametro di mezzo metro): semplicemente, questa è la storia ed è possibile riviverla. Quando sul palco sale Robert Hampson a dare una mano, Justin ci racconta un’altra storia ancora: Hampson (Loop, Main), come saprete, nel 1992 era lì, assieme a loro, e i collegamenti Godflesh-Loop dicono qualcosa anche su Jesu, mentre l’immensa chiusura drone dice qualcosa d’altro sulle strade seguite dal metal negli anni Zero. Monumentale, di fatto ed etimologicamente.

Il caldo pazzesco nel Patronaat fa sì che, dopo un blitz alla Green Room per catturare almeno un po’ di jamming dei My Brother The Wind, bel supergruppo svedese di rock psichedelico ed improvvisazione legato alla mitica Transubstans Records, si passi alla sala più fresca del Main Stage che piuttosto che tentare di fendere la massa di gente che si accalca all’improponibile Stage01 dove si esibiscono i The Cosmic Dead in una lunga session. Anche loro persi, peccato!

Il Main Stage offre un po’ di aria fresca ed anche spazio per sedersi, visto che non c’è molta gente ad attendere la chiusura con gli americani blues rockers Endless Boogie. Però in realtà c’è tanta curiosità per gli Asphyx, leggenda locale del death doom metal che ha già iniziato a suonare al Patronaat. La curiosità mia è condivisa da una marea di gente che riempie il salone soffocante. Passo vicino ad una grata da dove dovrebbe uscire aria fresca, ma la corrente è debolissima. Sarà l’età, la stanchezza accumulata, ma dopo una giornata così non ho più le forze per resistere fino in fondo ad oltre 30 gradi e senz’aria. Mi è successo varie volte di seguire concerti in condizioni assurde in postacci un po’ di fortuna o centri sociali dove vengono accolte le band underground e dove si paga 5 euro, ma in un locale bello come questo e in questo festival non è accettabile.

TopDomenica 21 Aprile 2013 (Afterburner)

Ultimo giorno del Roadburn Festival, il cosiddetto Afterburner. Molta gente è partita e anche la cittadina è sonnacchiosa. Nei vari bar del centro ci sono ancora i cartelli che offrono piatti dai nomi evocativi come il “Roadburn Hamburger”, “The Endless Boogie Burger”, “High On Fire Tofu”, “Satan’s Satyrs Spareribs”! E magari ci si imbatte ancora una volta in Matt Pike che mangia (non sembra tofu…). Ottima occasione anche per andare a guardarsi con calma la mostra delle grafiche di John Baizley esposte nella galleria a due passi dal sito del festival. Comunque ce n’è ancora di pubblico, visto che oggi la programmazione prevede alcuni gruppi notevoli.

Io comincio con gli Astra, dalla scena heavy psych californiana, ma fieramente legati alla label britannica Rise Above Records. Il loro stile di rock prog psichedelico è classico, ricorda tanto i King Crimson, i primi Genesis, gli Yes, ma i loro jammings sono molto coinvolgenti e il concerto, che presenta brani del nuovo e del vecchio album, è entusiasmante. Spiccano Richard Vaughn, alla voce, alle tastiere ed occasionalmente alla chitarra, e il chitarrista Brian Ellis, che indossa una camicia hippy a fiori gialli ricamati!

L’altro gruppo della Rise Above Records che oggi avrebbe dovuto regalare un’altra esibizione di prog splendido, i Diagonal, non sono potuti venire, e al loro posto nella Green Room suonano i Pallbearer. Nel frattempo sul palco del Main Stage si allestisce anche un banchetto con oggetti da stregone per lo show letteralmente pirotecnico dei Sigh, band giapponese dedita ad una varietà di black metal avantgarde molto contaminato da qualunque cosa, incluso il pop giapponese! La band è lanciata in uno spettacolo vistoso, forse un po’ da circo, con teschi e maschere demoniache infiammate, libri occulti che bruciano mentre il tastierista cantante Mirai Kawashima, fondatore della band, e la cantante sassofonista Dr. Mikannibal, si lanciano in duetti scatenati. Dr. Mikannibal cattura senz’altro l’attenzione perché, nonostante si presenti vestita prima da sexy geisha in raso rosso prima, e poi da angelo in baby-doll nero, canta in growl e poi, in una delle scene “da circo”, da una specie di tabernacolo si cola in faccia e sul corpo del liquido denso e rosso scuso che sembra sangue. Una vera strega del male, altro che bambolina… Il concerto, frenetico, brioso, viene concluso in modo “classico” con la cover di “Black Metal” dei Venom, tratta dal tributo che la band ha pubblicato qualche anno fa. Ma del resto anche gli inizi dei Sigh, in fondo, risalgono agli anni Ottanta…

Tutt’altro look e tutt’altra attitudine, minimalista, per chi seguirà i Sigh sul palco del Main Stage, Michael Rother che presenta il krautrock dei suoi vecchi Neu! e della sua altra band Harmonia. Altro affascinante tuffo nel passato, certo, però devo dire che mi lascia un po’ perplessa vedere il batterista del gruppo stare in piedi a picchiettare su una minuscola batteria evidentemente elettronica. Quindi faccio un po’ fatica a farmi prendere, almeno a livello emozionale, da questa esibizione un po’ asettica.

Come avrete intuito, Rother è la spiegazione del discorso iniziato nei giorni precedenti con Maserati e Camera. Rother era già stato all’Incubate tre anni fa (alla batteria c’era Shelley dei Sonic Youth!), nell’entusiasmo generale e chiudendo il festival, il che la dice lunga sul peso di Neu! e Harmonia sull’oggi (vero Zombi? Vero Geoff Barrow? Vero Emeralds e compagnia?). Qui, in effetti, non ha raccolto lo stesso entusiasmo, ma certi suoni di chitarra potevano rivelare un mondo.

Invece mi prendono parecchio i Golden Void, altro bel gruppo californiano capitanato nientemeno che da Isaiah Mitchell, che con l’aria da aiuto-meccanico dell’America profonda ed un atteggiamento molto amichevole, non sembrerebbe esser dietro ad una delle maggiori band heavy psych attuali, gli Earthless. Nelle ballate dei Golden Void Isaiah Mitchell suona la chitarra e canta, ogni tanto accompagnato nel canto dalla tastierista Camilla Saufley-Mitchell. Vorrei rimanere fino alla fine nella Green Room, ma nel Main Stage sta iniziando il concerto degli Spiritual Beggars, ed è la prima volta che li vedo. Ormai, dice un amico, è come sentire i Deep Purple, sono dei classici, ma almeno una volta voglio vederli dall’inizio alla fine, sotto il palco, di fronte al tastierista Per Wiber. Il cantante nuovo, Apollo Papathanasio, mi fa una bella impressione e, nonostante la marcata diversità stilistica rispetto ai suoi colleghi del passato, Spice e JB Christoffersson, mi piace come rende i brani storici.

Nota di colore: gli Spiritual Beggars le hanno provate tutte per rendere partecipe il pubblico del Roadburn, ma il pubblico del Roadburn non è rock e loro non sono Matt Pike.

Un po’ di gente ad un certo punto lascia per tornare al Green Room dove i Die Kreuzen si esibiscono la seconda volta, più caricati e rinfrancati, in una sala più consona al gruppo e piena di una folla entusiasta.

Nel Main Stage tocca ad Ihsahn accompagnato dai Leprous per uno show lunghissimo, quasi un’ora e tre quarti. Non entro subito, ma appena riesco a sedermi vengo rapita dal flusso di suoni potentissimi e di immagini in bianco e nero, glaciali ed evocative di fenomeni planetari che vengono proiettate continuamente sul grande schermo nel background. Il prog metal costruito da Ihsahn e dai suoi collaboratori dei Leprous, che non conoscevo, è monumentale. Ihsahn spesso ricorda le sue radici black metal specialmente nello stile del canto, ma la cosa non disturba per nulla. Il suo stile mi piaceva su disco, ma dal vivo è impressionante e di fascino enorme.

Nota per gli storici: Vegard Sverre Tveitan, forte di quattro album solisti, non suonerà alcun pezzo degli Emperor. Questo non gli impedirà di radere al suolo il Roadburn, sia con la tecnica, sia con la potenza. Bellissimo vederlo fare da papà ai Leprous, che pareva fossero al Luna Park.

Il “rapimento” da parte di questa session di Ihsahn fa sì che praticamente mi perda quasi tutta l’esibizione degli Electric Moon. Catturo solo la coda dell’ultimo jamming mentre entro nella Green Room per prepararmi all’ultimo spettacolo, l’esibizione del trio Switchblade, forse un modo un po’ lugubre per chiudere il festival. Gli Switchblade intossicano con uno sludge-drone funereo alla Khanate in cui il contributo dell’organo hammond del guest Per Wiber conferisce carattere ed atmosfere molto particolari. A metà concerto ci sono alcuni problemi tecnici e le mie vecchie ossa pensano sia il segno che è ora di chiudere ed andare a dormire, visto che il giorno dopo bisogna alzarsi presto.

È finita anche stavolta.

Ho perso un bel po’ di band che avrei voluto vedere, ma ho visto show che probabilmente sono unici, anche solo per l’atmosfera particolare di questo festival mitico.

Speriamo di tornare anche l’anno prossimo.

email print