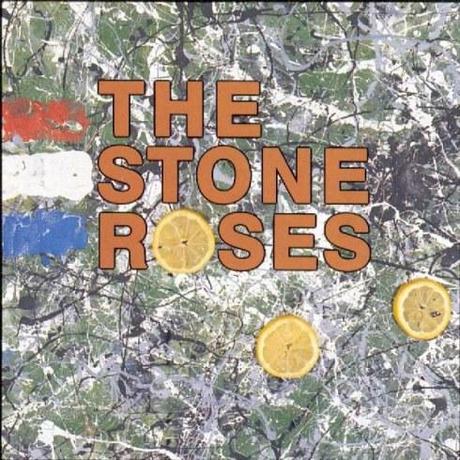

Artista/Gruppo: The Stone Roses

Titolo: The Stone Roses

Anno: 1989

Etichetta: Silvetone

Ascoltando ieri la versione di Imagine di John Lennon rifatta nel 2004 degli A Perfect Circle, tetra, cupa, volutamente annebbiata, mi domandavo quanto il periodo storico possa condizionare le sonorità di un brano, o di un disco, e piegarle dalla felicità alla tristezza, dalla speranza al pessimismo. Da distanza ben calibrata, è la stessa sensazione che provo quando ascolto dischi come The Stone Roses, album d’esordio dell’omonima band di Manchester che forse, più di tante altre, ha contribuito alla nascita del successivo brit pop.

Gruppi come Blur, Oasis, Verve, devono quasi tutto agli Stone Roses, che sul finire degli anni Ottanta mescolavano l’alternative rock a fusioni più propriamente house che derivavano da Oltreoceano, oltre a quel pizzico di reminiscenza di matrice Sixties. Protagonisti (assieme a band del calibro di New Order e The Smiths) del movimento Madchester. Ebbene, The Stone Roses è un album fresco, genuino, solare, frizzante e ottimista, il tutto in ossequio allo straordinario e allo stesso modo impraticabile risveglio economico di quegli anni. E proprio a ridosso delle registrazioni di questo esempio di successo fulminante, veniva a cadere anche l’ultima barriera ideologica tra l’est e l’ovest.

Gli SR ne fanno menzione velata, quando il cantante Ian Brown accenna in Waterfall: «This American satelite’s won», oppure «Soon to be put to the test, to be whipped by the winds of the west». Ma la politica, e la Guerra Fredda che stava per concludersi, non interessava più di tanto. C’erano soprattutto i rave, le feste, nel cuore di una Manchester capitale dell’industria britannica (400mila abitanti circa) e un locale, l’Hacienda, che in quegli anni fu la vera tana dei gruppi Madchester. Insomma, si stava bene (o almeno si fingeva di esserlo), e la musica ricalcava quello stesso stato d’animo. Magari, rielaborandolo ora quell’album, un gruppo attento come gli A Perfect Circle, lo farebbe deflagrare per ricostruirlo dalle fondamenta, più solido, meno ipocrita e sicuramente più fosco.

Si comincia con I Wanna be Adored, un rumore di fondo, un tintinnio, il meccanismo sale e sembra un treno che si sta per arrestare. La locomotiva acquisisce senso compiuto quando entra il basso che inizia a filare la linea di base di una delle più belle tracce del disco nonché quella di apertura. Si inserisce la batteria, uno, due battute, quella decisiva che suggerisce le mosse al riff di chitarra. La voce di Brown è soffusa, docile, calda, “adorabile”, luciferina. Il testo è ridotto: «Non devo vendere la mia anima lui è già dentro di me, non ho bisogno di vendere la mia anima lui è già dentro di me». Dietro il charleston detta tempi asimmetrici, poi il ritornello: «I wanna be adored, I wanna be adored», seguito da una raffica di chitarra gelida, ripetuta. Stop, e si riparte, sempre con meno tempo, testo compresso («I wanna be, I wanna, I wan…») e più per la parte strumentale. Qualche gioco di suono sullo sfondo, il rallentare del tempo, e il brano che muore con gli stessi rumori di fondo, ridondanti, industriali.

Riff di batteria, poi il basso, poi la chitarra, e si riparte con She Bangs the Drums. È una canzoncina fresca, viva, ottimista. E sensuale, con Brown che improvvisamente sembra catapultarci nella New York glamour di Andy Warhol: «Sento la mia canzone dire: baciami dove il sole non picchia, il passato era tuo, ma il mio futuro è mio. Siete tutti fuori dal tempo». Sull’incalzare del ritornello anche un piccolo accenno di flanging, che si ripeterà ancora, come un risucchio. Sono quasi 4 minuti di tipico brit pop, una ballata leggera, senza pretese.

Nella versione americana, la terza traccia è il singolo Uk, Elephant Stone, mentre in quella originale si passa direttamente a Waterfall. L’attacco è una sirena in lontananza che si avvicina progressivamente (ricorda l’inizio di The Unforgiven dei Metallica), giro di chitarra da accompagnamento, stavolta arpeggiato. Brown comincia a tessere la sua filastrocca, c’è il controcanto di Reni che arricchisce sullo sfondo.

La forza degli SR è proprio nella progressione melodica, e in sonate tutte molto orecchiabili. Waterfall, in effetti, rispecchia anche il senso del titolo: è una cascata, e poco a ridosso del minuto 3′ c’è il cambio di passo. È il primo esempio di momento psichedelico, con la chitarra che si comincia a prendere il suo spazio, divorandolo a ritmo di 2/4. Avanza, e sono riffettini ripetuti, leggera distorsione, ganci e pennate, brevi e intense, che si chiudono con un duetto tra Squire e Reni. Qualcuno pensa che questo sia un degli esempi più evidenti di canzone patriottica, con Brown che canta come un trovatore del Novecento. In un’intervista Brown ha invece detto che si tratta di una ragazza che, stufa di tutto, si prende un acido e si mette in viaggio verso Dover. Per questo, qualcuno l’ha paragonata a Vera Lynn.

La stessa idea di riff accompagna anche i primi 2′ della successiva Don’t Stop. Questa sì completamente dance, con le pompate di gran cassa e tutto il resto. È la parte più ballabile del disco, molto Byrdsiana, ma anche super-campionata. Si tornerà ad atmosfere più beatlesiane con Bye Bye Madman (l’album è costellato di dipinti in stile Pollock eseguiti da Squire, e la copertina del disco è proprio il quadro relativo a questo brano), prima di concedersi una rincorsa western conclusa con il «bye bye» a fine giro.

Fino a Elizabeth My Dear, brano di poco meno di un minuto, una classica ballad folk inglese che sancisce anche lo spartiacque tra la prima parte di disco e la seconda. Che prende avvio con la traccia 7: (Song for My) Sugar Spun Sister. Le botte di batteria all’inizio si propagano come un vento solare, irradiando di energia e carica positiva l’intro. C’è dentro tutto il brit pop successivo, soprattutto nel ritornello, nella spensieratezza, nello «yeah yeah», nel concetto psichedelico della sorella zucchero filato (un po’ Coffe and Tv). Si intuisce subito che lo stile si affaccia più sulle sonorità Sixties dei Byrds, mentre sul senso sembrano quasi tutti concordi si tratti della relazione con una prostituta. Ma quando il rock fa l’amore con lo zucchero tutto può accadere (Brown Sugar non era una prostituta…).

Il disco prosegue con Made of Stone, brano emblematico della fusione tra il moderno pop britannico e il rock di matrice Sixties. Non solo Rolling Stones (come si potrebbe facilmente pensare), ma anche Kinks (quelli di Sunny Afternoon). E qui un ruolo predominante è del basso di Mani. È uno dei pezzi più belli dell’intero disco, compreso il solo di chitarra finale, dove tutto è compresso in chiave space-rock, e il flanging stavolta riconduce direttamente agli Hawkwind. La più chitarristica e pinkfloydiana, è invece la successiva Shoot You Down. Altra ballad in cui la voce di Ian Brown si esalta per pulizia e fusione con l’ambiente circostante. This is the One, il cui ritornello è una lenta passeggiata tra voce, basso dietro è altresì un piacevole arpeggio di sei corde.

Un discorso a parte meriterebbe I am the Resurrection, pièce di oltre otto minuti, fondata su due parti ben distinte, quasi agli antipodi. La prima lenta, fedele alla sezione del disco più strettamente pop e melodica, la seconda invece che prende il via da una “falsa fine” per poi adagiarsi su una serie di sincopati giochi tra chitarra, batteria e basso. Non sono mai stato a un rave, ma ho vissuto diverse situazioni simili, e la musica che ti entra più in testa, che ti martella e ti stringe, è proprio la seconda parte di questo ultimo brano, forse anche quello che più influenzerà la scena brit pop successiva, quella più attaccata all’house music. Voto 7,2