Ha destato grande scalpore nella comunità scientifica la recente notizia della possibile presenza di un oceano nascosto su uno dei satelliti di Saturno, più precisamente su Encelado (fig. 1). Questo piccolo satellite, del diametro di 498 km è caratterizzato da temperature bassissime (prossime ai -200 C°) per via della sua lontananza dal Sole ed è perennemente ricoperto da una coltre di ghiaccio che arriva ad essere spessa, in alcune regioni del pianeta, anche 30-40 km.

C’è vita su Encelado?

Proprio sotto questa crosta superficiale di ghiaccio dovrebbe nascondersi, secondo gli scienziati, un immenso oceano, situato, forse, nell’emisfero sud del satellite. La ragione di un così grande scalpore, con articoli su tutte le maggiori testate giornalistiche e scientifiche mondiali (per citarne alcune: Repubblica, Il Sole 24 ore, National Geographic, Nature), è che la presenza di acqua allo stato liquido è la prima condizione, necessaria ma non sufficiente, per considerare un pianeta adatto ad ospitare la vita. Infatti, come afferma Christopher McKay, astrobiologo del centro di ricerca della NASA “Ames” in un’intervista alla rivista Nature: “L’acqua pura non è di per sè interessante biologicamente, quello che importa dei nuovi risultati è che ci danno le prove che l’oceano di Encelado è a contatto con un fondale roccioso”.

Oltre alla presenza di acqua, dunque, sono proprio queste rocce ricche di minerali a contato con l’acqua e la presenza di una forma di energia termica di qualche tipo, le altre condizioni necessarie a creare un ambiente favorevole ad ospitare le reazioni chimiche essenziali alla vita. Nel caso specifico l’energia termica, essendo Encelado troppo lontano dal Sole per sfruttarne il calore, dovrebbe provenire dall’interno del satellite stesso, e potrebbe essere dovuta alla sua particolare orbita attorno a Saturno in grado di generare maree che, per attrito, provocherebbero un rilascio di calore.

Le prime evidenze di come, quella del Sole o di una stella, non fosse l’unica energia nell’Universo in grado di sostenere la vita, ci arrivarono però grazie ad una scoperta avvenuta per puro caso qualche anno fa proprio sul nostro pianeta. Analizzando il fondale dei nostri oceani, infatti, gli scienziati scoprirono luoghi, habitat e condizioni in tutto e per tutto simili a quelli che, ipoteticamente, si potrebbero trovare sotto l’oceano di Encelado o sotto l’oceano di corpi celesti simili (vedi Europa, un satellite di Giove). Vediamo quindi di analizzare questi habitat terrestri per capire meglio come la vita si possa formare anche in condizioni tanto estreme e particolari, lontano dalla luce e dal calore fondamentale e rassicurante della nostra stella, il Sole.

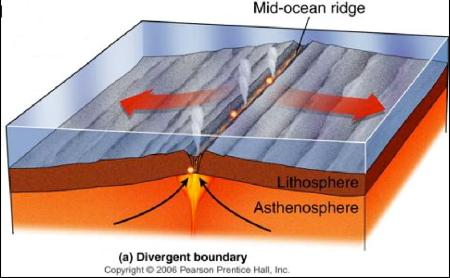

Esempio di dorsale oceanica con formazione di nuova crosta oceanica grazie alla risalita di lava dal mantello

Fu grazie ad un fotogramma, il fotogramma numero tredici (the thirteenth frame), che l’oceanografo e archeologo statunitense Robert D. Ballard scoprì come la vita potesse esistere, in maniera perfettamente autonoma dalla superficie, anche nelle profondità marine. Era il 1977 e una squadra di biologi e geologi stava conducendo una spedizione negli abissi marini presso la Galapagos Rift, una zona di dorsale oceanica1 molto attiva geologicamente in quanto punto di incontro di tre zolle: la zolla Pacifica, quella di Nazca e quella di Cocos, e punto di creazione di crosta oceanica, grazie alla fuoriuscita di materiale lavico dal fondale marino.

Il mezzo utilizzato per l’esplorazione, il sottomarino scientifico Alvin, fu lo stesso che anni dopo, nel 1986, avrebbe esplorato il relitto del Titanic. Il sottomarino, ancora oggi esistente, era dotato di una sofisticata telecamera denominata Angus ed era in grado di scendere a profondità vicine ai 3000 metri. Quel giorno Alvin stava navigando a circa 2500 metri di profondità…

Così racconta l’oceanografo Robert Ballard: “[…] Passate 12 ore la telecamera Angus terminò la pellicola, dopo aver scattato 3000 fotografie a colori. Vennero attraversati 16 km di fondo marino e fu rilevata solo una anomalia di temperatura, verso la mezzanotte […] Le prime fotografie del fondo marino presenti mostrarono che esso era ricoperto da un massiccio e complicato mucchio di “cuscini” di lava fresca […] Mentre riguardavamo il film abbiamo anche tenuto d’occhio il tempo. La mezzanotte della notte precedente si avvicinava e noi sapevamo che la macchina fotografica si stava avvicinando al punto in cui era stata riscontrata l’anomalia di temperatura. Le fotografie scattate giusto prima mostravano solo un terreno arido di “cuscini” di lava fresca. Al tredicesimo fotogramma invece il flusso di lava era ricoperto da centinaia di molluschi e gusci di cozze scure. Questo denso accumulo, mai riscontrato nell’oceano profondo, apparve e scomparve in pochi secondi. Per le restanti 1500 fotografie il fondale continuava a essere arido di vita. […]

I sommozzatori preparano “Alvin” sul pontone della barca ospitante (Courtesy of WHOI Archives).

Nel riscontrare quest’abbondanza di specie e di individui a quelle profondità, i biologi rimasero stupefatti. Gli ambienti profondi (sotto i 2000 m) sono caratterizzati, infatti, dall’assenza completa di luce e da una consequenziale e relativa povertà a livello di vita. Vediamo perché.

Com’è noto, la luce solare è alla base della catena alimentare terrestre, perché garantisce la fotosintesi e quindi la creazione di nuova biomassa (qualsiasi sostanza organica derivante direttamente o indirettamente dalla fotosintesi o dalla chemiosintesi), necessaria, appunto, alla vita. Per intenderci bene su questo punto, immaginate che l’energia solare sia convertita dalle piante, mediante il processo di fotosintesi, in porzioni del loro organismo: una foglia, il fusto, una radice, una cellula. Questo significa creare biomassa in maniera diretta dalla fotosintesi, combinare cioè composti inorganici semplici (acqua, sali minerali e diossido di carbonio), trasformarli, grazie all’energia solare, in composti organici più complessi (principalmente carboidrati), e utilizzarli come nutrimento, per accrescersi e per creare porzioni dell’organismo: in una parola, creare biomassa.

Gli organismi capaci di produrre biomassa organica in maniera autonoma sono detti autotrofi o produttori primari e non necessitano, per sopravvivere, di altri esseri viventi dei quali cibarsi. Questi organismi (piante, alghe e molte tipologie di batteri) sono alla base di tutta la catena alimentare terrestre: la loro biomassa, infatti, costituisce l’unica fonte di cibo per gli erbivori. Cibandosi di questa biomassa, gli erbivori, a loro volta, la convertono in biomassa animale indirettamente dipendente dalla fotosintesi e cioè in parti del loro organismo che, per chiudere la catena, costituiscono l’unica fonte di cibo per i carnivori. Erbivori e carnivori sono perciò detti eterotrofi, proprio perché, per sopravvivere, dipendono da altri vegetali o animali.

Anche se gli abissi marini sono caratterizzati da una assenza totale di luce, in passato questi ambienti erano considerati completamente dipendenti dalla luce solare (ovviamente indirettamente dipendenti) ed era estremamente difficile, per gli studiosi, ipotizzare una loro indipendenza dalla superficie. Le principali teorie sulla vita abissale e sul suo sostentamento si basavano quindi su tre tipologie principali di rifornimento: 1) la pioggia di nutrimenti, cioè “biomassa”, proveniente dalla zona fotica; 2) il cosiddetto “rifornimento laterale”; 3) la predazione diretta organismo-organismo.

Per pioggia di nutrimenti s’intende la caduta, per gravità, verso il fondale marino della biomassa prodotta in superficie grazie alla luce solare. Questa biomassa può essere viva, formata cioè da organismi di piccole dimensioni, natanti e non, trasportati dalle correnti marine come larve, batteri e alghe unicellulari, oppure morta, ossia formata da individui morti (o da parti di essi) di maggiori dimensioni (pesci, crostacei, mammiferi), che, precipitando verso il fondale, possono essere utilizzati come fonte di nutrimento dagli organismi abissali. Occorre però tenere presente che solo una piccolissima parte della biomassa prodotta in superficie raggiungerà il fondo. Per capirci potremmo immaginare la superficie oceanica come una tavola su cui si stiano cibando gli organismi della zona fotica: da questa tavola, qualche volta, cadranno briciole e pezzi di cibo che potranno essere utilizzati, in seconda battuta, dagli organismi che si trovano sul pavimento. Purtroppo non tutta la materia organica proveniente dalla tavola raggiungerà il pavimento: nella maggior parte dei casi le particelle di cibo o gli organismi saranno intercettati e consumati a livelli intermedi dagli organismi che non vivono in prossimità del fondale. Questo significherà quindi una quantità sempre più modesta di nutrimenti all’aumentare della profondità, quantità che non sarà mai garantita alle profondità maggiori o sarà comunque soggetta ad ampie fluttuazioni dipendenti dall’utilizzo degli organismi sovrastanti. In ambiente marino, infatti, come già accennato, la biodiversità subisce un drastico calo sotto i 2000 metri di profondità, dove né la pioggia di nutrimenti né il rifornimento laterale riescono ad arrivare con sufficiente continuità.

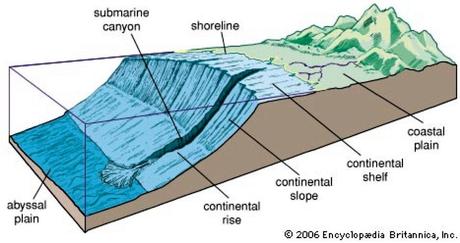

Canyon sottomarino in prossimità della foce di un fiume: frane sottomarine possono scendere lungo il canyon e lungo la scarpata continentale trasportando così sedimenti (e nutrimenti) verso la piana abissale.

Quella del rifornimento laterale è una teoria successiva che prende in considerazione i nutrimenti che provengono sempre dalla zona fotica, ma che raggiungono il fondale senza essere utilizzati. Spesso queste particelle di cibo, a contatto con i sedimenti marini, diventano poco biodisponibili cioè non sono subito pronte all’uso, perché sepolte o fortemente legate a molecole di sedimento e quindi difficilmente consumabili se non da alcuni organismi con specifiche e spiccate caratteristiche di degradazione. Queste particelle possono essere però “rimesse in gioco” da correnti o frane sottomarine che, smuovendo i sedimenti e risollevandole, le rendono maggiormente biodisponibili e le trasportano lateralmente (correnti) o verticalmente (frane sottomarine) rispetto al fondale, in altre zone, dove andranno a foraggiare altri organismi, non propriamente quelli presenti nel punto in cui erano precipitate. Vie preferenziali per il trasporto verticale di nutrimenti, dalle basse profondità a quelle abissali, sono i canyon sottomarini, che si aprono sul fondale costiero, spesso in prossimità della foce di un fiume, e veicolano grandi quantità di sedimenti e quindi di nutrimenti verso gli abissi marini.

L’ultimo caso riguarda appunto la predazione diretta organismo-organismo e cioè la normale predazione di un individuo su un altro come avviene in ogni altro ambiente terrestre.

Nessuna di queste tre ipotesi era però sufficiente a spiegare il tredicesimo fotogramma. Ciò che R. D. Ballard vide quella notte non poteva corrispondere a quanto descritto qui sopra: doveva esserci qualcosa di diverso, quella ricchezza improvvisa di specie e di biodiversità non sarebbe mai sopravvissuta solo grazie al sostentamento della zona fotica. La fonte di energia di quell’habitat non poteva essere quella del sole:

Una densa massa di granchi Kiwa circonda un hydrothermal vent (Barra= 10cm)

“[…] Fu così che ci apparve uno scenario incredibile. In genere la formazione basaltica tipica degli assi delle dorsali è molto squallida: monotoni campi di cuscini di lava scuri tagliati da faglie e da spaccature; per metri quadrati non si trova un solo organismo, eppure qui, vi era una vera e propria oasi. Scogliere di mitili e distese di bivalvi giganti ci apparvero nel tremolio dell’acqua insieme a granchi, anemoni di mare e ghiozzi. […]”

[J. M. Edmond and K. Von Damm, “Hot Springs on the Ocean Floor,” Scientific American, Vol. 248, No. 4, 1978, pp. 70-85]

Che cosa poteva sostenere una simile biodiversità? La risposta arrivò in seguito a successive esplorazioni che riscontrarono la presenza di fuoriuscite di acqua idrotermale dal fondale marino. Queste “sorgenti idrotermali”, conosciute anche con il nome di “hydrothermal vents”, oppure, a seconda del tipo di minerali liberati e, di conseguenza, del colore dei “fumi” rilasciati, con il nome di “black or white smokers”, si possono trovare a grandi profondità, soprattutto in zone vulcanicamente attive quali ad esempio le dorsali oceaniche, le zone di subduzione (zone costiere sismicamente molto attive dove la crosta oceanica basaltica, e quindi più leggera, si incontra con quella terrestre più acida e pesante e si inabissa sotto di essa creando fenomeni vulcanici e sismici) o gli “hot spots” (zone puntiformi caratterizzate da elevata temperatura in cui il mantello risale in maniera anomala verso la crosta oceanica, creando vulcani e fuoriuscite di lava non necessariamente legati a dorsali o zone di subduzione). In queste tre zone appunto, la lava arriva in prossimità della crosta oceanica superficiale e riscalda l’acqua di mare presente nel sottosuolo. L’acqua riscaldata e quindi più leggera, dopo una serie di processi chimici dovuti al contatto con particolari rocce vulcaniche che la arricchiscono di minerali e di idrogeno solforato, viene liberata in mare a temperature vicine ai 400°C. Nonostante questa temperatura sia decisamente al di sopra di quella di ebollizione, le altissime pressioni presenti a 2500-3000 metri di profondità, rendono significativamente più alto il punto d’ebollizione dell’acqua, e permettono quindi al fluido di non uscire dai cosiddetti “camini” (per via della loro classica forma a cono che ricorda una ciminiera) in fase gassosa, bensì in una fase intermedia fra quella gassosa e quella liquida (fluido supercritico), in tutto e per tutto simile, nell’aspetto ma non nella consistenza, al fumo di un camino.

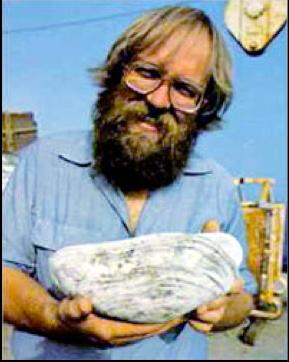

Lo scienziato John B. Corliss “culla” una vongola gigante recuperata nel 1977 sulla dorsale delle Galapagos. [foto: Emory Kristof]

Stiamo parlando di un ecosistema autosufficiente che regge le sue fondamenta su una fonte di energia alternativa a quella del sole e cioè l’energia chimica. Stiamo parlando di un ecosistema indipendente dalla fotosintesi. Stiamo parlando, quindi, di una scoperta epocale.Alla base di tutto ci sono i così detti batteri chemioautotrofi, batteri che attuano la chemiosintesi e non la fotosintesi, convertono cioè le sostanze disciolte nelle emissioni idrotermali, come idrogeno (H2) e solfuro di idrogeno (H2S) in energia. Nella chemiosintesi, infatti, l’energia che nella fotosintesi è data dalla luce solare, viene fornita da alcune reazioni chimiche che trasformano sostanze inorganiche ad alta energia in sostanze inorganiche a più bassa energia.

I batteri solfo ossidanti, ad esempio, convertono il solfato di idrogeno (H2S) in solfato (SO42−) in un processo chiamato ossidazione: H2S + OH22 → (SOH4)2− + H2 + energia. L’energia liberata in questa reazione viene quindi utilizzata dal batterio, così come avviene nella fotosintesi, per trasformare sostanze inorganiche a bassa energia (H2O, CO2) in sostanze organiche ad alta energia come i carboidrati (glucosio), che serviranno all’organismo per alimentarsi e quindi produrre nuova biomassa. L’indipendenza dal sole e dalla produzione terrestre viene un po’ ridimensionata per questo tipo di batteri, perché si tratta di batteri aerobi, cioè batteri che utilizzano l’ossigeno disciolto nell’acqua per produrre energia e che quindi sono legati in qualche modo alla fotosintesi, l’unica reazione in grado di produrre ossigeno sulla Terra.

I batteri metanogeni (produttori di metano), invece, sono completamente anaerobi; sono anzi, intolleranti all’ossigeno e traggono l’energia indispensabile alla crescita convertendo l’idrogeno (H2), molto presente nelle sorgenti idrotermali, in metano (CH4) utilizzando come fonte di ossigeno l’anidride carbonica (CO2), sostanza che non deriva direttamente dalla fotosintesi: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O. Per questo motivo questi batteri sono totalmente indipendenti dalla luce solare e dalla fotosintesi.

Oltre ai metanogeni, recentemente, è stato scoperto anche un altro tipo di batterio anaerobio presente nelle sorgenti idrotermali, denominato dagli studiosi GSB1. Anche se la scoperta è molto recente e l’organismo deve essere ancora adeguatamente studiato, come è possibile leggere anche qui, questo batterio anaerobio sembra fare qualcosa di incredibile: è il primo organismo sulla terra che attua la fotosintesi con l’ausilio di una luce diversa da quella del sole e cioè sfruttando il piccolissimo bagliore prodotto geotermicamente dalle sorgenti idrotermali, che, in questo caso, sembra sufficiente a garantire la fotosintesi e sembra la prima prova scientifica nella storia dell’umanità, di una fotosintesi naturale non dipendente dalla luce solare e quindi completamente slegata da quella tipica del pianeta Terra.

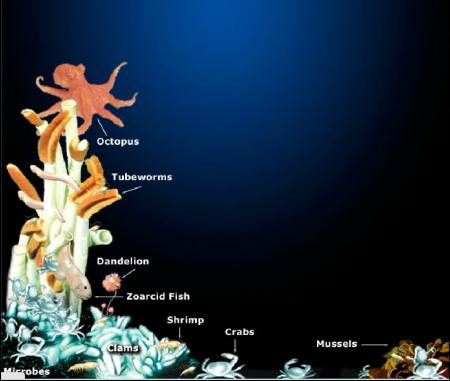

Crescendo lungo questi camini a temperature che possono variare dai 2 ai 400°C, questi tre tipi di batteri, due chemiosintetici e uno fotosintetico “alternativo”, sono alla base della catena alimentare di questo piccolo ecosistema indipendente; sono i produttori primari e saranno perciò fonte di cibo per organismi più grandi e complessi, trasferendo in questo modo l’energia dalla base fino ai livelli più alti della catena alimentare.

Il bivalve Bathymodiolus Thermophilus cresce numeroso intorno ad una sorgente

In particolare, i batteri solfo-ossidanti, contribuiscono al sostentamento della comunità non solo costituendo una fonte di cibo per granchi, gamberetti e piccoli pesci presenti sulla sorgente idrotermale, ma anche vivendo in simbiosi con alcuni organismi esclusivi di questa particolare nicchia ecologica e garantendo loro il nutrimento necessario. Come abbiamo già detto in un precedente articolo, l’associazione simbiotica prevede la convivenza fra due animali che vivono a stretto contatto fra loro e traggono reciproco vantaggio dalla convivenza. In questo caso, addirittura, alcuni bivalvi giganti come Calyptogena Magnifica e Bathymodiolus Thermophilus e alcuni anellidi giganti come Riftia Pachyptila presenti in questo ecosistema, ospitano al loro interno grandi quantità di batteri detti, appunto, “endosimbionti” perché trascorrono tutta la vita all’interno di alcune porzioni del corpo di questi animali. Nelle due specie di bivalvi i batteri si collocano, infatti, a livello delle branchie, mentre, nell’anellide, in uno speciale organo del pennacchio (la parte apicale rossa estroflessa verso l’esterno) chiamato “trofosoma”. All’interno di queste strutture i batteri attuano la chemiosintesi e producono così tutto il nutrimento necessario a loro stessi e all’animale; in cambio ricevono protezione e una continua fonte di solfuro di idrogeno da utilizzare per produrre energia. Sia i bivalvi sia l’anellide, infatti, sono in grado di accumulare grandi quantità di solfuro di idrogeno all’interno del corpo nonostante questo composto sia altamente tossico. Il trucco sta in particolari proteine (nell’anellide la stessa emoglobina, in grado di legarsi sia all’ossigeno sia al solfuro, nei bivalvi un altro tipo di proteina differente dall’emoglobina) capaci di catturare immediatamente il solfuro accumulato nell’organismo senza metterlo in competizione con l’ossigeno e mantenendo così la respirazione attiva evitando il soffocamento.

Come abbiamo visto, dunque, l’intera comunità presente in una sorgente idrotermale, che comprende inoltre: altri anellidi, polpi, ghiozzi, anguille, si regge sull’attività di questi batteri, completamente o, in alcuni casi, parzialmente indipendenti dal sole. Per questo motivo, dopo la colossale scoperta di Robert D. Ballard, sono stati molteplici gli studiosi che hanno ipotizzato un’origine della vita, sia sulla terra sia nell’universo, legata a queste sorgenti e alla creazione di comunità batteriche anaerobiche indipendenti dalla luce solare e dall’ossigeno (composto completamente assente sulla Terra primordiale e nell’universo), situate proprio sul fondo degli oceani primordiali in prossimità di fuoriuscite di lava dalla crosta oceanica (fuoriuscite molto probabili e numerose visto che, a quell’epoca, la crosta terrestre si presentava ancora molto attiva e incandescente, non parzialmente raffreddata come ai giorni nostri).

Tipico habitat presente in una sorgente idrotermale (granchi, gamberetti, cozze, vongole, microbi, vermotubi)

Queste condizioni estreme, come già specificato, si possono ritrovare in alcuni pianeti o satelliti dell’Universo o addirittura del nostro sistema solare. La recente scoperta dell’oceano sommerso su Encelado e l’ipotesi, avanzata anni fa, della presenza di un oceano altrettanto grande sotto la coltre di ghiaccio che ricopre Europa (satellite di Giove), ci fa ipotizzare che questi due satelliti di ghiaccio, paragonabili, se non per dimensione, almeno per temperatura e composizione, possano ospitare sul fondale dei loro oceani ambienti con caratteristiche simili a quelle delle sorgenti idrotermali terrestri, che probabilmente non presenteranno habitat altrettanto complessi ma che saranno comunque sufficienti a garantire le condizioni basilari per lo svilupparsi della vita e quindi per la formazione di comunità microbiche semplici.

Dice Robert T. Pappalardo, ricercatore di ruolo presso il Dipartimento di Astrofisica e di Scienze planetarie dell’Università del Colorado: “Abbiamo impiegato molto tempo e sforzi per cercare di capire se Marte avesse avuto in passato un ambiente abitabile. Europa oggi, probabilmente, è un ambiente abitabile. Dobbiamo confermarlo, ma Europa, potenzialmente, ha tutti gli ingredienti per la vita… e non solo 4 miliardi di anni fa… ma oggi.”

![The thirteenth frame: un’altra origine della vita è possibile Riproduzione del sottomarino hydrobot sotto il presunto oceano di Europa. Visibili le ipotetiche sorgenti idrotermali. [Immagine: NASA]](http://m2.paperblog.com/i/227/2274249/the-thirteenth-frame-unaltra-origine-della-vi-L-2bOO9O.jpeg)

Riproduzione del sottomarino hydrobot sotto il presunto oceano di Europa. Visibili le ipotetiche sorgenti idrotermali. [Immagine: NASA]

a perforazione dello strato di ghiaccio superficiale tramite scioglimento con una sonda nucleare, e l’esplorazione diretta dell’oceano sottostante da parte di un sottomarino