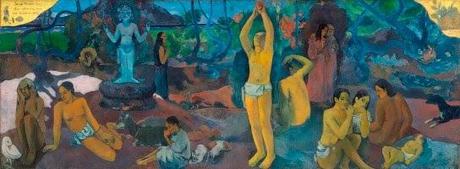

Il dipinto ha una chiara origine onirica, tant'è vero che Gauguin stesso lo presenta come «sontuoso mantello dei miei sogni», dedicandosi ad un'accuratissima ekfrasis[1] dell'opera in cui dice di aver gettato tutta la propria energia. L'apertura verso la dimensione infinita e ignota del sogno è rappresentata dalla scelta coloristica, che si ispira sì alle variopinte ambientazioni di Tahiti (il paradiso in cui Gauguin consuma due intensi soggiorni e in cui morirà nel 1903), ma costituisce anche il culmine del processo di ricerca compiuta dall'artista dai tempi di Pont-Aven e arricchitasi grazie al sodalizio con Van Gogh ad Arles (1888). Per Gauguin il colore è, in una significativa espressione sinestetica, «il linguaggio dell'occhio che ascolta», che va trattato come materia viva, nel rispetto dell'ambiguità delle sensazioni che offre.

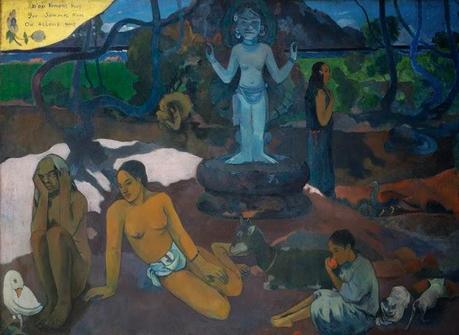

La tela, dipinta ad olio, si estende in orizzontale secondo una scansione in due parti separate dalla figura longitudinale posta in posizione lievemente decentrata verso destra; in alto, negli angoli, sono presenti il titolo in francese (a sinistra) e la notazione della data unita alla firma dell'artista (a destra). Come anticipato dal titolo, le figure e gli elementi che le accompagnano concorrono a tracciare un'immagine della riflessione sul senso dell'esistenza umana, motivo per cui i personaggi assumono espressioni e posizioni tipiche del raccoglimento meditativo, già sperimentate nei numerosi ritratti delle fanciulle polinesiane.

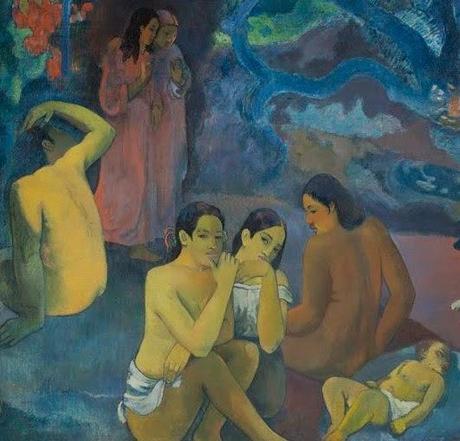

La tela, dipinta ad olio, si estende in orizzontale secondo una scansione in due parti separate dalla figura longitudinale posta in posizione lievemente decentrata verso destra; in alto, negli angoli, sono presenti il titolo in francese (a sinistra) e la notazione della data unita alla firma dell'artista (a destra). Come anticipato dal titolo, le figure e gli elementi che le accompagnano concorrono a tracciare un'immagine della riflessione sul senso dell'esistenza umana, motivo per cui i personaggi assumono espressioni e posizioni tipiche del raccoglimento meditativo, già sperimentate nei numerosi ritratti delle fanciulle polinesiane.Anche se non disponessimo delle indicazioni di Gauguin a Monfreid, la presenza delle due figure agli antipodi, un bambino e una vecchia, unite all'evidenza del titolo, suggerirebbe una lettura che proceda da destra verso sinistra. Il nucleo di figure raccolte attorno al neonato suggerisce una sorta di natività naif con tre donne in atteggiamento pensoso che, forse, proprio di fronte al prodigio di una nuova vita, si domandano quale sia il senso dell'esistenza umana. Tale riflessione, però, desta l'incredulità di una quarta donna, che si volta a fissarle, come sanzionando l'assurdità di una simile tensione, perché si tratta di un mistero inconoscibile; ad acuire il senso di tale impotenza intervengono le due figure rossastre che emergono da una nuvola di vuoto nero e che forse suggeriscono la presenza di uno spettatore estraneo.

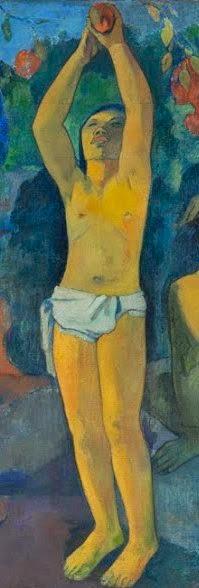

È forse protesa a cogliere il frutto della giovinezza e della vita la figura aranciata nel centro, troppo occupata ad afferrare il tempo della sua esistenza per cercare un contatto visivo con noi che cerchiamo di leggerle in volto il significato della sua presenza. Alludono forse alla crescita e alle responsabilità della famiglia il bambino e gli animali domestici, una capra e due gatti, che occupano la parte sinistra del quadro e al di sopra dei quali è posto un simulacro che rappresenta la morte, ma il significato della donna posta accanto alla statua, come in ascolto, e del fagiano che le passeggia davanti non sono chiariti da Gauguin.

È forse protesa a cogliere il frutto della giovinezza e della vita la figura aranciata nel centro, troppo occupata ad afferrare il tempo della sua esistenza per cercare un contatto visivo con noi che cerchiamo di leggerle in volto il significato della sua presenza. Alludono forse alla crescita e alle responsabilità della famiglia il bambino e gli animali domestici, una capra e due gatti, che occupano la parte sinistra del quadro e al di sopra dei quali è posto un simulacro che rappresenta la morte, ma il significato della donna posta accanto alla statua, come in ascolto, e del fagiano che le passeggia davanti non sono chiariti da Gauguin.Un monito a meditare infine sul termine della vita e sul consumarsi della giovinezza viene dal muto colloquio fra l'ultima donna giovane e la vecchia scura e dalle fattezze ricavate da quelle di una mummia: la figura all'estrema sinistra della tela è ripiegata in uno stato di angoscia e tristezza, consapevole che la sua vita sta volgendo al termine, ma ha accanto un uccello bianco che trattiene fra gli artigli una lucertola, allegorie dell'«inutilità delle vane parole». Come a dire che, nonostante le raccomandazioni di chi ne ha già fatto esperienza a non sprecare la propria esistenza in vane domande, il bisogno di interrogarsi sul senso della nostra presenza sulla terra, quel luogo che ci nutre e ci offre i frutti vitali, è, per quanto inutile, troppo forte, legato al desiderio stesso di vivere e alla paura di morire.

C.M.

NOTE:

[1] Il termine greco ekfrasis significa 'digressione descrittiva' e, in età ellenistica, diventa sinonimo di una poesia che presenta in modo analitico e prezioso oggetti e opere d'arte.