di Sara Brzuszkiewicz

Territorio storicamente complesso ed al tempo stesso fondamentale dal punto di vista geopolitico, il Sinai ha ospitato soltanto negli ultimi due mesi alcuni degli episodi più sanguinosi dell’Egitto post-Mubarak. Il 5 agosto sedici soldati di stanza alla frontiera di Karm Abou Salem vengono colti di sorpresa e uccisi durante l’iftar, il pasto serale che segna la fine quotidiana del digiuno di Ramadan. Cinque membri del commando sarebbero poi stati uccisi una volta penetrati in territorio israeliano. Secondo la stampa egiziana gli attentatori erano membri del Jihad Islami, organizzazione fondamentalista di origine palestinese. Il 19 dello stesso mese undici uomini trucidano venticinque poliziotti appena congedati. Il 7 ottobre l’allerta delle forze egiziane è tornata massima a causa dell’esplosione di un’autobomba ad El-Tour, nel Sinai del Sud, che ha colpito la sede della sicurezza centrale provocando due morti e più di quaranta feriti tra poliziotti, attentatori e civili. L’attentato si è verificato tra l’altro lo stesso giorno di un’azione ad Ismailia, sul delta del Nilo, nella quale sono rimasti uccisi altri cinque membri delle forze dell’ordine. L’agenzia stampa palestinese Ma’an riferisce infine che tra l’11 e il 12 ottobre quattro fondamentalisti sono poi stati uccisi dall’esplosione anticipata dell’ordigno che stavano assemblando per colpire un convoglio militare egiziano diretto al villaggio di Al-Houra. Questi rappresentano soltanto gli ultimi di moltissimi segnali delle tensioni oggi in atto nella penisola con radici ben più lontane nel tempo.

Per quanto riguarda il rapporto con lo Stato centrale, è necessario evidenziare come esso sia stato sempre conflittuale e come in tale conflittualità vi siano coinvolte questioni politiche, economiche, strategiche e soprattutto identitarie.

Affrontando la questione del Sinai il termine arabo shabh gazira, che traduce l’italiano “penisola” ma che significa letteralmente “che somiglia ad un’isola”, appare quanto mai appropriato: per l’Egitto il Sinai è stata spesso una sorta di isola separata dal resto dello Stato, da sfruttare in politica estera e di cui ignorare invece i forti squilibri sociali interni, il sottosviluppo e l’identità beduina in evoluzione, spesso ingenuamente considerata del tutto statica.

Il rapporto tra Egitto e Sinai pare perpetuare la dicotomia tra badawi e hadari tipica di tanta parte del mondo arabo e già topos letterario della poesia preislamica. Il badawi, da cui la parola italiana “beduino”, è il nomade abitante del deserto, libero da ogni legge statuale e fedele soltanto ai principi del proprio clan ed alle delibere dello shaykh, l’anziano a capo della qabila, la tribù, mentre l’hadari è l’individuo civilizzato, che vive in città e segue le leggi scritte e le norme del vivere associato.

La popolazione che si è sovente scelto di ignorare è inoltre notevolmente complessa dal punto di vista etnico: è costituita per il 70% da beduini autoctoni, per il 10% dalla comunità palestinese e per il restante 20% da egiziani provenienti da altre zone del Paese, prima tra tutte la Valle del Nilo, e da abitanti di lontana origine turca e bosniaca giunti durante il dominio dell’Impero Ottomano [1]. Essa è caratterizzata da fortissimi squilibri interni che corrono lungo due spaccature fondamentali: quella tra Nord e Sud del Sinai e quella tra popolazioni beduine autoctone e residenti provenienti dalla parte africana del Paese.

Il divario tra il governatorato del Nord Sinai, uno dei più arretrati, e quello del Sud Sinai, che grazie al turismo ed alla lavorazione petrolifera nella città di Abu Rudeis ha un tenore di vita superiore alla media nazionale, affonda le sue radici negli anni Novanta, durante i quali l’area meridionale ha visto lo sviluppo sempre più rapido del settore turistico in zone come Sharm el-Sheikh, Dahab, Nuweiba, Taba. Nel Sinai centro-settentrionale invece, abitato dalla maggioranza dei beduini sinaitici, il sottosviluppo è diffuso ed il reddito pro-capite è di 300 dollari l’anno contro una media nazionale di 1400. A mitigare le differenze tra Nord e Sud del Sinai e ad accomunarne gli abitanti c’è però la seconda spaccatura, quella tra gli immigrati dal Wadi, la Valle del Nilo, e gli autoctoni. Anche e soprattutto nel più sviluppato Sud infatti, gli introiti del settore turistico e di una migliore situazione economica generale vanno in massima parte a stranieri e imprenditori dell’Egitto africano, oltre che a decine di funzionari ed ex ufficiali dell’esercito legati al potere centrale e ai privilegi che l’elefantiaca burocrazia cairota ha sempre accordato loro. Lo storico atteggiamento centralista del governo egiziano ha fatto sì che anche l’accesso agli impieghi pubblici di individui appartenenti a tribù beduine fosse quanto più possibile limitato in favore degli egiziani del Wadi. Oltre al settore pubblico ed a quello privato, gli abitanti nomadi del Sinai sono stati penalizzati anche nel loro diritto sulle terre. I beduini del Sinai riconoscono il diritto di proprietà di un terreno in virtù del dimostrato utilizzo. Ma l’Egitto ha dichiarato tale principio incostituzionale già con la legge n.143 del 1981, che ha inoltre proclamato proprietà privata dello stato tutte le terre desertiche che si trovino alla distanza di 2 km dai centri urbani.

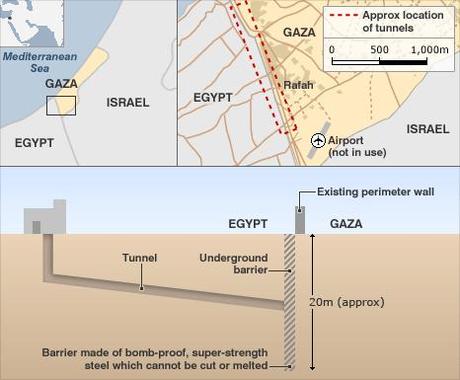

Il pluridecennale malcontento dovuto a tale gestione centralista dell’area da parte del potere ha avuto due principali conseguenze tra loro strettamente connesse: un rapido ed esponenziale aumento della criminalità e dei traffici illegali, e una diffusa islamizzazione delle comunità beduine, che intrattengono sempre più fitti legami con il pensiero salafita. Le attività criminali sono costituite prevalentemente dal traffico di oppio e cannabis, di armi da e verso Gaza e di esseri umani, soprattutto migranti dell’Africa sub-sahariana in direzione di Israele o dei Territori Palestinesi. Per tutti questi traffici i canali sfruttati sono formati dalla fitta rete di tunnel sotterranei che collegano la regione con Gaza.

Ma è inevitabile che, con individui e merci, circolino idee. Di fronte ad uno stato centrale latitante quando non oppressore e portatore di un’identità percepita come irriducibilmente contrapposta, a condizioni di vita degradate ed instabili ed al parallelo instaurarsi di relazioni sempre più frequenti con Gaza, le popolazioni beduine stanno gradualmente abbandonando la cultura tribale piuttosto laica che li aveva sempre contraddistinti per avvicinarsi invece ai salaf, “gli antichi” ed ai loro seguaci, i Salafiti, fautori di un ritorno all’Islam puro dei primi secoli.

Anche in questo caso però, non si è trattato di una novità imprevedibile. Il carattere tollerante dell’Islam beduino ed il suo legame con religiosità considerate eterodosse dai Salafiti, prima tra tutte quella mistica del sufismo, viene infatti progressivamente abbandonato già dalla fine degli anni Novanta, fase durante la quale molti beduini convivono nelle prigioni egiziane con i fondamentalisti incarcerati da Mubarak e migliaia di migranti fanno ritorno in un Sinai dimenticato dallo stato egiziano dopo essersi arricchiti in Arabia Saudita ed essere entrati in contatto con l’ideologia wahhabita, vicina a quella salafita per quanto riguarda l’approccio ai testi sacri e la visione dell’Islam [2].

Dopo la notevole cecità del trentennio di Hosni Mubarak, le preoccupazioni per un’ulteriore crescita dell’instabilità dell’area a seguito della Rivoluzione avviatasi ad inizio 2011 hanno spinto la giunta militare guidata da Mohamed Tantawi a fare alcuni tardivi passi verso una migliore politica interna nella regione. Al 2011 risalgono ad esempio la creazione di un’Authority per il Sinai con il compito di incrementare gli investimenti per lo sviluppo dell’area, l’annuncio dell’istituzione di una succursale dell’università e la promessa di condizioni agevolate per l’acquisto di terre per le popolazioni locali beduine e altri privati [3]. Trascorsi due anni, l’Authority esiste ancora ma i risultati tardano a mostrarsi, mentre per ora l’unica università nel Sinai è la Sinai University, ente privato inaugurato nel 2006.

Anche il deposto presidente Mohammed Morsi ha debolmente cercato di avvicinarsi alla radice dei problemi della penisola, attuando ripetuti incontri con delegazioni dei capi tribali del Nord, promuovendo la liberazione di alcuni detenuti beduini e raddoppiando il budget annuale di 50 milioni di lire egiziane destinato ai piani di sviluppo annunciati dal precedente governo ad interim, ma nemmeno l’ex leader del partito al-Hurryat wa al-Adala, Giustizia e Libertà, è stato in grado di vincere lo scetticismo delle popolazioni nomadi nei confronti dell’operato statale.

Dopo i timidi e scarsamente efficaci tentativi da parte di Morsi di combattere la deriva violenta e sempre più incontrollabile dell’area affrontandone il sottosviluppo, il nuovo governo ad interim e l’esercito del generale Abd el-Fattah el-Sisi paiono oggi avere nuovamente perso la consapevolezza della necessità di affrontare le cause e non solo le conseguenze del fenomeno Sinai, e sembrano ricercare esclusivamente soluzioni-tampone basate sull’uso della forza. Già nel 2011, su richiesta di Israele l’Egitto aveva aumentato le forze sul territorio di circa 1400 unità, iniziativa che porta a riflettere sul delicato tema dell’eventuale modifica del Trattato di Pace di Camp David del 1979. Tale trattato prevede dispiegamenti di forze differenti nelle quattro diverse zone del Sinai; nella zona C, che comprende l’area più vicina al confine ed il Golfo di Aqaba, i militari egiziani dovrebbero essere in numero minore a quelli di stanza nelle altre zone in quanto il territorio è presidiato congiuntamente all’esercito israeliano. Pur parzialmente contrario alle clausole del Trattato, il maggiore dispiegamento di forze egiziane nel Sinai è stato vantaggioso per Israele in quanto ha fatto sì che i ripetuti attacchi di beduini, trafficanti d’armi ed estremisti dell’area all’Arab Gas Pipeline, il gasdotto nel Sinai settentrionale dal quale dipende circa il 40% del fabbisogno energetico israeliano, siano diminuiti significativamente.

Oltre all’aumento delle forze sul territorio, l’esercito di el-Sisi si è mosso lungo due direttrici fondamentali: la chiusura di molti tunnel e l’arresto di figure-chiave del fondamentalismo nell’area. I tunnel attualmente praticabili sono oggi poche dozzine, mentre continuano gli arresti più o meno illustri quotidianamente celebrati dalle televisioni filogovernative egiziane, l’ultimo dei quali è stato quello di Adel Mohamed Ibrahim, detto anche Ibrahim Abirah, secondo la stampa egiziana tra i responsabili dell’attacco ai poliziotti in congedo dell’agosto scorso e verosimilmente collegato ad al-Qaeda.

La questione della sicurezza è dunque senza dubbio una priorità alla quale dare risposte tempestive. Ciononostante, risulta difficile immaginare come un atteggiamento egiziano che mostri unicamente i muscoli possa essere efficace sul lungo periodo. Reazioni meramente militari senza alcun effettivo investimento nello sviluppo sociale del territorio e senza tentativi di rendere il Sinai una parte integrante dell’Egitto pur rispettandone le peculiarità culturali, potrebbero soddisfare Egitto ed Israele nell’immediato, rischiando però di sedare più che eliminare davvero le tante tensioni in una delle aree ormai più calde del Medio Oriente.

Se Il Cairo continuerà a dimostrare scarsa lungimiranza e superficialità nell’affrontare i problemi della popolazione sinaitica, il Sinai è destinato ad assumere i connotati di una terra nella quale ignoranza, povertà, corruzione, criminalità e fondamentalismo influenzeranno negativamente la politica interna ed estera di tutte le potenze con interessi nella regione.

* Sara Brzuszkiewicz è Dottoressa in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (Università di Milano)

[1] Oliver Walton, Governance and Social Development Resource Centre Report, 20 settembre 2012

[2] Il movimento islamico wahhabita prende il nome da Muhammad Ibn Abd el-Wahhab, che nel XVIII secolo accusava l’Islam contemporaneo di essersi allontanato dalla fede pura del profeta Muhammad. L’intento comune a salafismo e wahhabismo è quello di combattere la corruzione morale del mondo contemporaneo rifacendosi al messaggio originario dell’Islam e adottando la sharia come fonte primaria della legislazione terrena.

[3] Giuseppe Dentice, Il Sinai: un pericolo per Egitto e Israele?, BloGlobal-OPI, 1 settembre 2011

Photo credit: Flickr.com/Gigi Ibrahim/cc-by; BBC

Share on Tumblr