Riccardo Realfonzo e Guido Tortorella Esposito da Economiaepolitica.it

L’effetto sociale più grave della crisi economica scoppiata alla fine del 2007 è l’impennata della disoccupazione. In Italia i senza lavoro sono più che raddoppiati rispetto al 2007 e oggi superano i 3,2 milioni. Anche nel 2014 la disoccupazione continuerà ad aumentare: secondo le previsioni del governo il tasso di disoccupazione a fine anno giungerà al 12,8%, contro il 6,1% del 2007. Non si tratta di uno scenario solo italiano, dal momento che nell’Eurozona si muovono oggi 19 milioni di disoccupati, ben 7 milioni in più rispetto al 2007, e alcuni paesi – come la Grecia e la Spagna – hanno visto addirittura triplicare la disoccupazione.

In questo contesto, gli interventi espansivi di politica fiscale vengono ostacolati dai vincoli sul deficit e sul debito pubblico previsti nei trattati europei. Insomma, in Europa continua a prevalere l’austerità, benché il suo insuccesso sia ormai sempre più spesso riconosciuto anche dai principali istituti di ricerca internazionali (ad esempio il FMI). L’attenzione si sposta allora sulle politiche del lavoro e in particolare sulla possibilità, sostenuta dalla letteratura economica più conservatrice, la stessa che difende l’austerity, che una sempre maggiore flessibilità del mercato del lavoro possa favorire la crescita occupazionale. In Italia, dopo la riforma Fornero, si prova con il decreto Poletti ad agire ancora sui contratti a termine, nella convinzione che una ulteriore liberalizzazione di questo tipo contrattuale possa fornire un contributo alla riduzione della disoccupazione. Per questa ragione, si interviene prevedendo, tra l’altro, l’eliminazione dell’obbligo di indicazione della causale economico-organizzativa, l’aumento del numero delle proroghe possibili, la trasformazione di obblighi ad assumere in sanzioni amministrative.

Si intende dunque procedere in continuità con il recente passato, inserendo dosi di maggiore flessibilità del mercato del lavoro italiano. Ma occorre chiedersi: le politiche di deregolamentazione e di riduzione delle protezione del lavoro che risultati hanno conseguito in questi anni in Europa e in Italia? E in particolare, la liberalizzazione dei rapporti di lavoro a termine ha avuto successo nel favorire la crescita occupazionale? Ebbene, l’esperienza storica a nostra disposizione, così come registrata dai dati ufficiali, ci permette oggi di affermare che queste politiche non hanno avuto alcun successo in Europa negli ultimi 25 anni. Pertanto, non vi sono ragioni per ritenere che l’inserimento di ulteriori dosi di flessibilità possa in qualche modo contribuire alla ripresa dell’occupazione in Italia e in Europa.

Per dimostrare quanto appena affermato, facciamo ricorso al database sulla flessibilità del mercato del lavoro messo a disposizione dall’OCSE. Il riferimento è all’Employment Protection Legislation Index (EPL), l’indice che misura il grado di protezione dell’occupazione previsto dalla legislazione di un Paese. L’EPL, utilizzato in tutta la letteratura scientifica su questi temi, è oggi il migliore indicatore esistente sul grado di rigidità del mercato del lavoro. Dopo una serie continua di affinamenti e aggiornamenti, oggi l’EPL viene elaborato dall’OCSE sulla base di 21 indici sintetici che, con una serie di pesi, consentono di stimare i due sottoindicatori che contribuiscono a comporre l’EPL: l’indicatore di protezione per i contratti a tempo indeterminato (EPRC) e l’indicatore di protezione per i contratti a tempo determinato (EPT)[1]. Complessivamente, tanto più la legislazione accentua la flessibilità del mercato del lavoro – eliminando protezioni, vincoli e costi per le imprese, intervenendo sulla disciplina dei contratti a tempo indeterminato e su quella dei contratti a tempo determinato – tanto minore è l’indicatore EPL. Dunque: più flessibilità significa meno EPL.

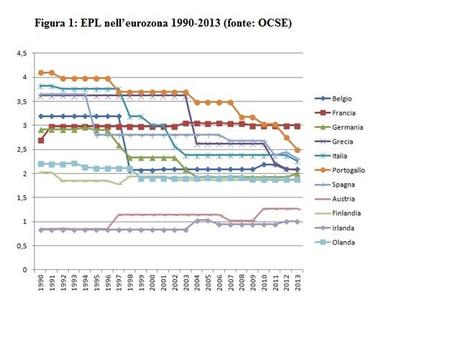

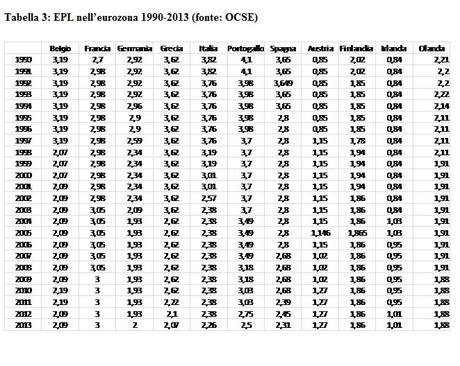

Ecco di seguito l’andamento dell’EPL nell’Eurozona[2], come stimato dall’OCSE, dal 1990 al 2013:

Come si osserva, con eccezione di Francia, Austria e Irlanda, tutti i paesi dell’Eurozona hanno ridotto in questi anni la protezione del lavoro, rendendo complessivamente più flessibili i loro mercati. L’Italia è tra i paesi che si è maggiormente impegnata in tal senso, portando l’indicatore di protezione del lavoro dal valore 3,82 del 1990 al 2,26 del 2013 (riducendolo quindi di oltre il 40%). Si tratta di un dato appena superiore a quelli registrati da Olanda, Finlandia, Germania, Belgio e Grecia (per non parlare di Irlanda e Austria, che hanno mercati fortemente deregolamentati), ma inferiore a quelli di Spagna, Portogallo e Francia.

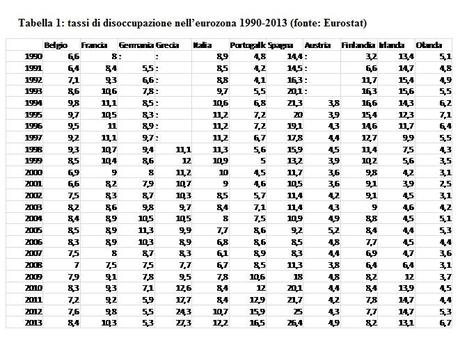

Per valutare se politiche di deregolamentazione del mercato del lavoro e incremento della flessibilità adottate dall’Eurozona abbiano avuto un qualche successo nel favore la crescita occupazionale, occorre porre la variazione dell’EPL in correlazione con i tassi di disoccupazione ufficiali. Per ciò che concerne la disoccupazione utilizziamo i dati ufficiali Eurostat riportati nella Tabella 1.

In particolare, per valutare se esista un qualche nesso di causalità tra le politiche di riduzione della protezione dell’occupazione e la disoccupazione si procede con alcune elaborazioni seguendo una consolidata metodologia. In sostanza, si calcola la variazione assoluta dell’EPL riscontrata tra il 2013 e il 1990 ponendola in correlazione con la media delle variazioni, anno dopo anno, del tasso di disoccupazione, registrate nei singoli paesi (tecnicamente si opera una regressione semplice bivariata).

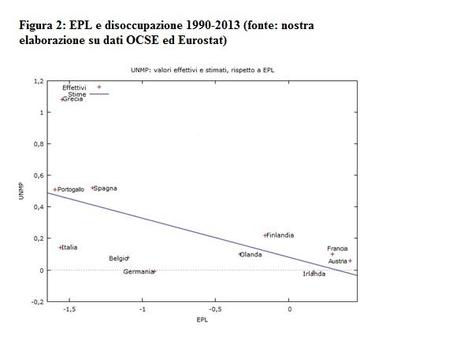

Procedendo in questo modo e considerando tutti i paesi dell’Eurozona si ottiene il seguente risultato:

Come si osserva, la retta di regressione appare inclinata negativamente. Il che significa che al ridursi dell’EPL, e quindi all’aumentare della flessibilità, la disoccupazione nell’Eurozona tende generalmente ad aumentare.

Si tratta di un risultato che evidentemente nega la tesi tradizionale secondo cui la flessibilità determina più occupazione. Certo, la correlazione non è particolarmente marcata (con R-quadro pari a 0,35) ma la sua dimensione e il segno negativo della correlazione quanto meno smentiscono l’idea che le politiche di flessibilità abbiano avuto successo nel ridurre la disoccupazione all’interno dell’eurozona. D’altronde, come si osserva, tutti i paesi mostrano incrementi del tasso di disoccupazione (UNMP), ma essi tendono ad essere più spiccati proprio in quelle realtà nelle quali più forti sono state le deregolamentazioni, come in Grecia, Portogallo e Spagna (ma anche la stessa Italia). L’esatto contrario di quanto ci si aspetterebbe alla luce della teoria economica standard. Si può notare ancora che i tre paesi che hanno aumentato la protezione del lavoro – Francia, Irlanda e Austria – hanno registrato aumenti del tasso medio di disoccupazione particolarmente bassi, quando non addirittura una diminuzione della disoccupazione (nel caso dell’Irlanda).

Per approfondire la riflessione con specifico riferimento alla liberalizzazione dei rapporti di lavoro a termine, abbiamo replicato l’analisi considerando il sottoindicatore EPT, che misura la protezione dell’occupazione relativamente al lavoro a termine.

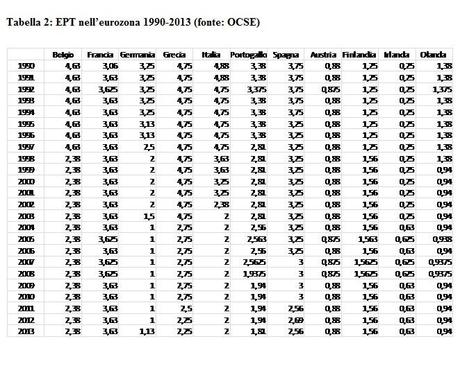

Il sottoindicatore EPT (che pesa ½ nel calcolo complessivo dell’EPL) viene stimato come segue dall’OCSE:

Come si osserva, risulta confermato che la maggioranza dei paesi dell’Eurozona hanno condotto dal 1990 ad oggi politiche di liberalizzazione del lavoro a termine. Le eccezioni sono Francia, Austria, Finlandia e Irlanda. È anche evidente il particolare impegno con il quale l’Italia ha proceduto dal 1990 ad oggi a liberalizzare il lavoro a termine: l’indicatore EPT si riduce infatti da 4,88 a 2.

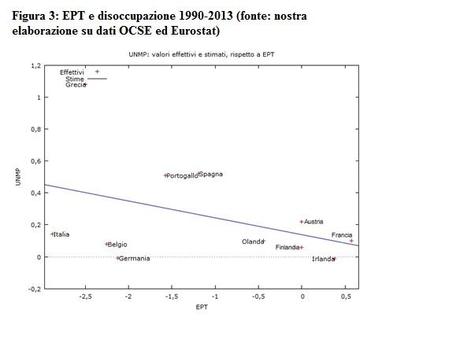

Procedendo con la metodologia precedentemente indicata, abbiamo allora provato a verificare se queste specifiche politiche di flessibilità abbiano avuto un qualche impatto positivo in termini di riduzione della disoccupazione. Il risultato ottenuto è sintetizzato dalla Figura 3:

Anche in questo caso, la retta di regressione è inclinata negativamente, e ciò significa che in generale nei paesi dell’Eurozona, dal 1990 ad oggi, la liberalizzazione dei rapporti di lavoro a termine si è accompagnata con l’aumento della disoccupazione. Si noti che in questo caso il valore della correlazione è ancora meno significativo (R-quadro qui è 0,15). Occorre quindi prudentemente escludere di essere di fronte a una prova che la flessibilità aumenti la disoccupazione. Ma certamente si può concludere che le politiche di liberalizzazione del lavoro a termine non hanno determinato alcuna crescita occupazionale.

Si noti che l’Italia è il Paese che, dal 1990 ad oggi, ha fatto i maggiori sforzi nella liberalizzazione del lavoro a termine. È infatti il Paese collocato nella Figura 3 più vicino all’asse delle ordinate, e nonostante ciò registra una sensibile crescita della disoccupazione.

L’analisi sin qui condotta riguardavano il periodo 1990-2013, e dunque anche il periodo della crisi scoppiata a fine 2007. E ciò potrebbe indurre a pensare che in qualche modo l’analisi possa essere viziata da eventuali “distorsioni” provocate dalla crisi stessa nella “normale” connessione tra le variabili economiche. Abbiamo allora ritenuto opportuno testare la presenza di una correlazione tra liberalizzazione del lavoro a termine e occupazione anche limitatamente al periodo pre-crisi (1990-2007).

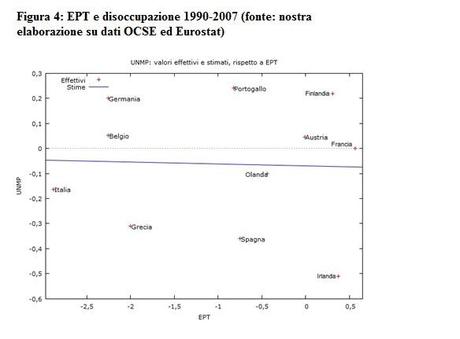

L’analisi dell’esperienza storica del periodo pre-crisi, condotta sempre con la medesima metodologia, porta al seguente risultato:

Qui l’analisi perde sostanzialmente ogni significatività statistica, dal momento che la retta di regressione appare piatta (solo lievemente inclinata come nei casi precedenti, con R-quadro pari appena a 0,001). Ciò significa che tra il 1990 e il 2007 le politiche di deregolamentazione sono del tutto incorrelate con le variazioni dell’indice protezione dell’occupazione a termine. Va da sé che l’assenza di una qualunque correlazione conferma che anche limitatamente al periodo pre-crisi le politiche di liberalizzazione non hanno avuto alcun successo nel ridurre la disoccupazione sulla scena europea.

D’altra parte, anche un esame specifico delle principali riforme del lavoro a termine conferma le conclusioni sopra osservate. L’unico caso di un possibile successo di queste politiche potrebbe essere quello del Belgio, dove nel 1997 si intervenne massicciamente riducendo i vincoli alle agenzie interinali e permettendo una più ampia reiterazione dei contratti a termine. In quel caso, il tasso di disoccupazione si portò stabilmente al di sotto del livello del ’97 (il 9,2% e oggi oscilla intorno all’8,5%). Ma gli altri esempi sono tutti in controtendenza. Si pensi al caso esattamente opposto della Finlandia dove un piccolo aumento delle protezioni sul lavoro ha coinciso con il calo stabile del tasso di disoccupazione registrato prima di questa riforma. Si consideri anche il caso del Portogallo, dove si è intervenuto ripetutamente aumentando la flessibilità del ricorso ai contratti a tempo determinato senza alcun risultato occupazionale. O si pensi al più noto caso della Grecia, dove si è intervenuti sui contratti a termine nel 2003 e nel 2011, senza che ciò abbia in alcun modo arginato la crescita della disoccupazione. Infine, c’è il caso italiano, dove – a seguito di un percorso passato principalmente per il Pacchetto Treu, il decreto legislativo 368 del 2001, la legge 30 del 2003 (riforma Biagi) e la legge Fornero – la liberalizzazione dei rapporti di lavoro a termine ha comportato il più che dimezzamento dell’indicatore rispetto al valore del 1990, e nonostante ciò oggi il tasso di disoccupazione è di quattro punti percentuali più elevato di allora.

D’altra parte, le conclusioni di questo studio non possono stupire chi segue la letteratura internazionale. La stessa OCSE ha a più riprese negato l’esistenza di una correlazione tra flessibilità e occupazione[3]. Per di più l’attuale capo economista del FMI, in uno studio del 2006, sostenne che “le differenze nei regimi di protezione dell’impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari Paesi”[4]. Questi risultati sono stati recentemente ribaditi anche dalla letteratura italiana[5].

In conclusione, lo studio della relazione tra normative sul lavoro e occupazione mostra che l’aumento della flessibilità del mercato del lavoro non favorisce la riduzione della disoccupazione. E altrettanto dicasi per gli interventi normativi specifici che riguardano i contratti a tempo determinato. Insomma, vi è evidenza empirica a sufficienza per chiarire che le riforme del mercato del lavoro nel senso della flessibilità abbiano fallito nel perseguire la crescita occupazionale. Non si comprende, quindi perché l’Italia e l’Europa dovrebbero continuare lungo una strada che ha ampi costi sociali.

[1] In questo lavoro abbiamo utilizzato la prima versione dell’indice EPL esaminata dall’OCSE, per la quale si dispone dei dati dal 1985 al 2013. L’ultima versione – la 3 – non consente ancora una analisi soddisfacente perché i dati disponibili si limitano al periodo 2008-2013. Desta molta curiosità la circostanza che l’OCSE abbia improvvisamente deciso di non rendere più pubblico l’indice EPL, ma solo le sue componenti principali, mettendo comunque a disposizione i dati per effettuare il calcolo. Le ragioni di questa decisione non sono del tutto chiare.

[2] L’intera analisi qui condotta considera tutti i paesi dell’Unione Monetaria, con esclusione di quelli per i quali l’OCSE offre solo dati parziali. I Paesi esclusi dall’analisi sono pertanto: Lussemburgo, Cipro, Estonia, Lettonia, Slovacchia e Slovenia. In Appendice pubblichiamo i valori dell’EPL che, come specificato in nota 1, non vengono più direttamente resi noti dall’OCSE.

[3] Si rinvia a riguardo ai diversi Employment Outlook pubblicati dall’OCSE, ad esempio quello del 2004.

[4] O. Blanchard, “European Unemployment: the Evolution of Facts and Ideas”, Economic Policy, 2006.

[5] Si rinvia ad esempio a E. Brancaccio, Anti-Blanchard. Un approccio comparato allo studio della macroeconomia (Franco Angeli, Milano, 2012) e A. Stirati, “La flessibilità del mercato del lavoro e il mito del conflitto tra generazioni” (in P. Leon e R. Realfonzo, L’economia della precarietà, 2008). Più recentemente si veda R. Realfonzo, “Deregolamentare per crescere? EPL, quota salari e occupazione”, Rivista giuridica del lavoro, 2013, n. 3, pp. 487-502. Per una riflessione sul dibattito italiano si rinvia ad A.Pacella, R. Realfonzo e G. Tortorella Esposito, “La flessibilità del lavoro come fattore di competitività. Una analisi critica delle politiche di riforma in Italia” in corso di pubblicazione in Diritti, Lavori, Mercati.

Appendice

Fonte: economiaepolitica.it

Archiviato in:Economia, Lavoro, Teoria economica Tagged: lavoro, precarietà flessibilità, Riccardo Realfonzo