Sono colei che blatera. A libera interpretazione dell’utente.

Intorno alle diciotto spuntavano le signore dai poggioli. I fornitori di minerale erano appostati sotto la pensilina del circolo. Ogni cosa poteva essere immobile, come dentro ad un televisore fasullo. Tutto sembrava a mollo in un brodo solidificato, ogni tragitto glassato nel latte condensato. Tutto immobile tranne la zoccola del paese. Lei e il suo cane al laccio, le pantofole di vellutino e le mani piene di sacchi neri. Fusa nel bronzo da Michelangelo dopo un orgasmo notturno, che pisciava per strada e aumentava il ritmo fino a bagnarsi le gambe, si tirava in alto le collant tornando a farsi una sveltina per le scale così, senza neanche asciugarsi. Ricordo la mania di Anja per le finestre sul Kunsthaus Zürich. La scovavo sul canapè sempre macchiato di gocce bianche, a tutte le ore, fissare il fabbricato. Certe volte si udiva la voce di Zoe toccare i muri del bagno, come una scarpina giapponese a tacco alto che risuona sul cristallo delle ore perdute. Parlava della dannazione dell’adolescenza infilata come lardo nei condotti degli encefali adulti. Aveva letto qualche cosa, o forse aveva sentito una conversazione davanti al bancone del supermercato. Prendeva ad esempio il suo fegato, lo metteva nelle ciarle come chi parla di cuore nei rotocalchi e negli sceneggiati infelici. Una sorta di esca per le emozioni, un setaccio depuratore più importante del cuore. Una scimmia attaccata alla catena delle emozioni una cavia da laboratorio, una Laika sulla luna, qualcosa di totale. Si rivolgeva con l’impudicizia inerpicata e la dolcezza dei cuori raffigurati sulle cornicette fatte in oratorio, mentre scivolava sotto il lavello, nel prostrato reame dei detergenti in polvere. Una perfetta diva, fasciata in un collo d’ermellino con un Bloody Mary a fior di labbra e il kajal sbavato sulle gote, come il liquore Kirsch che cola su una torta di ciliegie di Zugo. Certe mattine nel corridoio si sentiva l’odore pungente dell’urina dei cessi, del malto e della lana folta che le monache chiamavano maglione. Io chiudevo gli occhi e aspiravo poppers.

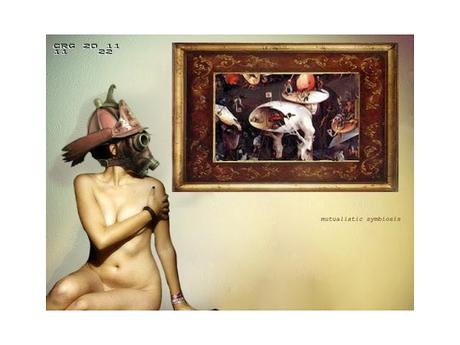

pig[menti].

pig[menti].

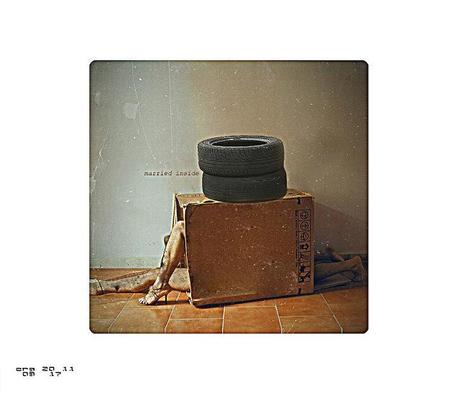

E’ strano pensare di essere cresciuta nella trincea della borghesia conservatrice, del benpensantismo, della perfezione maniacale, dei ponteggi morali costruiti su infanzie di John Wayne alla riscossa e un dio baluardo dell’umanità, su letture piluccate di filosofia à la page di irsuti sessantenni che tessono fondamentalismi lessicali per dare un senso a un’idea che non esiste e che va tenuta in piedi con ogni genere di ontologici chiavistelli. Io con Guernica a destra e Il Grande Masturbatore a sinistra. Io che ho sempre creduto che l’astinenza sia l’illusione degli sconci. Fisso quell’ultima vena. Quella prima del gorgo che comincia con il tuo orecchio. E’ quella di un colore differente. Io e la mia boria in mano da pantalonaia di bottega. Sentivi i gatti gnaulare e copulare sul tetto, sentivi forse i cinghiali colare su qualche frigo. Ho trovato la mia scatola di latta e tessuti, se faccio cenno di aprire il tappo esce il tuo profilo, sul letto. E io sopra,nera, come sagoma da catalogo per paltò. Ho le giunture a punto croce, raggomitolata su di te, non manichino, neanche cerotto. Esce un fumetto dalla bocca di carta. Biro su carta, capelli e carne. Scrivo in metro alessandrino. Su un foglietto. Dopo su un altro. All’ottantanovesimo endecasillabo, sparpaglio e mescolo le mie parole come fossero tarocchi, li disperdo sul pavimento, rimesto ogni pezzo di carta e come una baccante pienamente appagata che ancora sente la sinfonia di orgasmi che l’hanno appena sbattuta fin nelle budella e colgo i miei versi, proprio come faceva Annika con i cetrioli. Come quel ragazzo che, accesosi d’amore per la statua di Afrodite, imbrattò il marmo del suo seme e niente poté più pulirne la traccia. Così io attenderò che tu sia scultura, per profanarti. Perché anche da un porco può nascere l’amore.

Il tempo delle fregole

Ho pedalini sparigliati. È molto impudente. Dovreste vedere, cosa mi ha fatto un agosto. Quello che maggio fa ai poggioli. Boccacce temperate, dietro orli di magliette bianche, nella danza dei fili. Ti ho visto annaffiare settembre come il godimento dopo l’angoscia, l’armonia dell’attimo bloccato, refolo nel lenzuolo al sole. Dovreste guardare la beatitudine delle cianfrusaglie e la ruvidezza dell’hydrodamalis stelleri trovato nel mare di Bering in una spedizione del 1741. Dovreste vedere come sto nei pantaloni larghi, come si sta con l’acqua bollente nella vasca senza la schiuma. Le bolle non mi tranquillizzano mai abbastanza, non di novembre comunque. E dovreste scrutare come non sto nella pelle, non nella mia. Di manica larga, nelle esistenze e negli amplessi degli altri. Non sto nemmeno nelle scarpe, mai. Perché l’amore non s’insegue, si aspetta. Ho pedalini sparigliati. È molto impudente. Siamo una locazione, sopra undici piani irreali. Sparigliati e vieni. Stringiti a me e al mio fucile da caccia. Leviamoci il cellophan e balliamo prima che termini la musica. Prima che la puntina arrivi sul solco, alla fine della spirale e si senta solo crtp crtp.

“dio è il mio personaggio immaginario preferito”

Ho passato una delle mie vite ad avere piccoli archetipi ma buoni come una baguette. Lasciando nella mente, scie di farina di MetilenDiossiMetaAnfetamina e lettere in Copperplate Gothic Light. E’ che i miei archetipi sono stravaganti. Una polonaise in tre quarti, oltre quel satellite di carta paglia con la grazia di merletto delle fronde di saponaria, l’amaro acidulo delle foglie di sicomoro nell’acqua bollente. Un carosello caotico, imprendibile, oltre. Come in “Paprika” di Kon Satoshi. Dove gli astanti vengono presi e le bocche singolarmente aperte fanno spazio a un plasticoso e giocondo imbuto ficcato fra i denti. Ingoiare, ecco, è il termine legittimo, perché i globi oculari non bastano e serve il soccorso della bocca per digerirne la cavalcata impazzita di visioni oniriche. Spunto dall’elenco le mie vicissitudini su carta unta da pacchi. Con una matita ikea che sa di polvere di piretro; una lista di desideri bramati. Un frullato multiforme di ricordi angolati infossati tra le gambe, dentro la polla rosa delle carni e il rumore acido di Scott Henderson in una camera dove governano superfici in formica. Suoni che legano con l’amplesso che si bilancia e pescano il baricentro in un blues voracemente lento. E ricordo quando da femmina piccola mi accucciavo sulla canna di una bici e non cadevo perché qualcuno pedalava forte per me, mentre passavo davanti al sagrato della chiesa con in viso l’espressione del mio orgasmo masturbatorio da ateista mistica. Dopotutto “non posso farmi santa perché ho sempre in mano l’arma del desiderio” come dice A. Merini.

foto e parole di Cristina Rizzi Guelfi

words: http://emmapeel3.tumblr.com/

photos: http://cristinarizziguelfi.wix.com/cerebrumdyslexic